技術開発ニュース No.168

- ページ: 84

-

研 究 紹 介

Introductions of Research Activities

リチウムの効率的な回収技術の確立を目指して

Aiming to establish efficient lithium recovery technology

リチウム循環利用の社会実装へ

使用済みリチウムイオン蓄電池からのリチウム回収技術の開発が待望されている。当

社は、弘前大学が考案した固体電解質膜を利用した電気透析法(2 電源 3 電極方式)によ

り、リチウムを濃縮・回収する技術の高度化・高性能化を目指した共同研究を 2022 年

度より推進している。

1

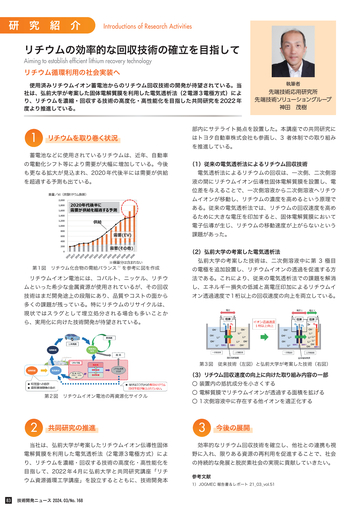

リチウムを取り巻く状況

蓄電池などに使用されているリチウムは、近年、自動車

の電動化シフト等により需要が大幅に増加している。今後

も更なる拡大が見込まれ、2020 年代後半には需要が供給

を超過する予測も出ている。

執筆者

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

神田 茂樹

部内にサテライト拠点を設置した。本講座での共同研究に

はトヨタ自動車株式会社も参画し、3 者体制での取り組み

を推進している。

(1)従来の電気透析法によるリチウム回収技術

電気透析法によるリチウムの回収は、一次側、二次側溶

液の間にリチウムイオン伝導性固体電解質膜を設置し、電

位差を与えることで、一次側溶液から二次側溶液へリチウ

ムイオンが移動し、リチウムの濃度を高めるという原理で

ある。従来の電気透析法では、リチウムの回収速度を高め

るために大きな電圧を印加すると、固体電解質膜において

電子伝導が生じ、リチウムの移動速度が上がらないという

課題があった。

(2)弘前大学の考案した電気透析法

第 1 図 リチウム化合物の需給バランス 1)を参考に図を作成

リチウムイオン電池には、コバルト、ニッケル、リチウ

ムといった希少な金属資源が使用されているが、その回収

技術はまだ開発途上の段階にあり、品質やコストの面から

多くの課題が残っている。特にリチウムのリサイクルは、

弘前大学の考案した技術は、二次側溶液中に第 3 極目

の電極を追加設置し、リチウムイオンの透過を促進する方

法である。これにより、従来の電気透析法での課題を解消

し、エネルギー損失の低減と高電圧印加によるリチウムイ

オン透過速度で 1 桁以上の回収速度の向上を両立している。

現状ではスラグとして埋立処分される場合も多いことか

ら、実用化に向けた技術開発が待望されている。

第 3 図 従来技術(左図)と弘前大学が考案した技術(右図)

(3)リチウム回収速度の向上に向けた取り組み内容の一部

〇 装置内の抵抗成分を小さくする

第 2 図 リチウムイオン電池の再資源化サイクル

2

共同研究の推進

〇 1 次側溶液中に存在する他イオンを適正化する

3

今後の展開

当社は、弘前大学が考案したリチウムイオン伝導性固体

効率的なリチウム回収技術を確立し、他社との連携も視

り、リチウムを濃縮・回収する技術の高度化・高性能化を

の持続的な発展と脱炭素社会の実現に貢献していきたい。

電解質膜を利用した電気透析法(2 電源 3 電極方式)によ

目指して、2022 年 4 月に弘前大学と共同研究講座「リチ

ウム資源循環工学講座」を設立するとともに、技術開発本

83

〇 電解質膜でリチウムイオンが透過する面積を拡げる

技術開発ニュース 2024.03/No.168

野に入れ、限りある資源の再利用を促進することで、社会

参考文献

1) JOGMEC 報告書 & レポート 21_03_vol.51

�

- ▲TOP