技術開発ニュース No.168

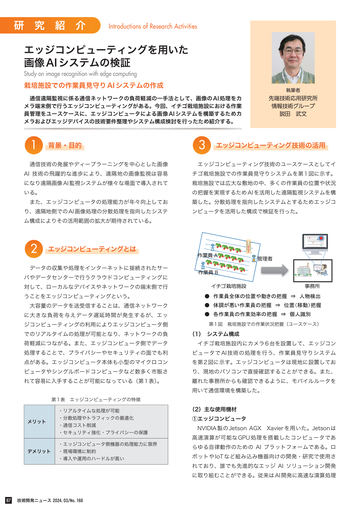

- ページ: 1

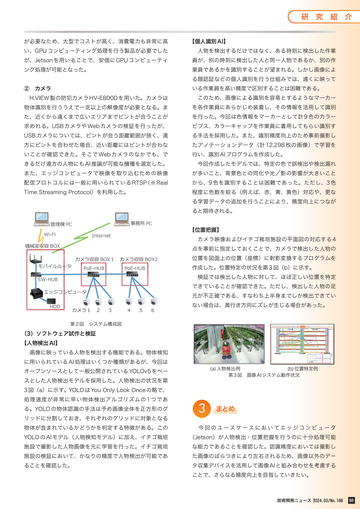

- RESE ARCH AND DE VELOPMENT NEWS

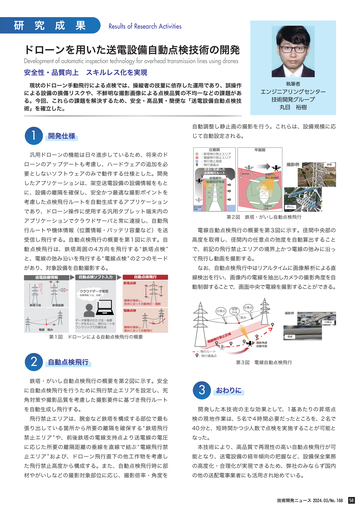

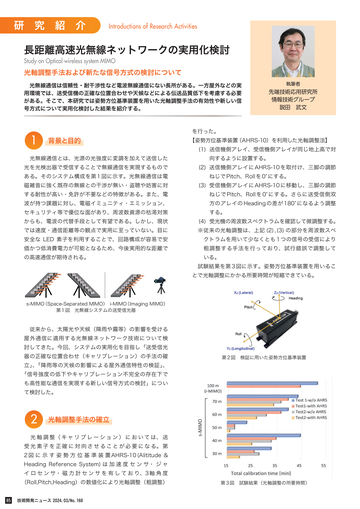

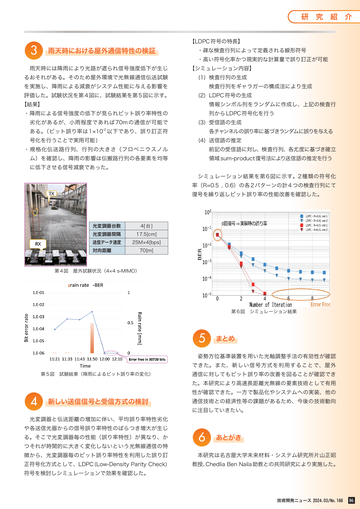

技術開発

ニュース

巻 頭 言

働く仲間の安全と健康を守れる未来

トピックス

水素エネルギーキャリアとしてのアンモニアの可能性

特

デジタルによるものづくり共創プラットフォームの

構築と活用

集

特許紹介

中部電力3社が新たに取得した特許権

研究成果

誤切断防止用リングアタッチメント型

ケーブルカッターの開発

研究成果

VR技術を活用した安全教育支援アプリケーションの開発

研究成果

高熱環境下における放射測温システムの開発

研究成果

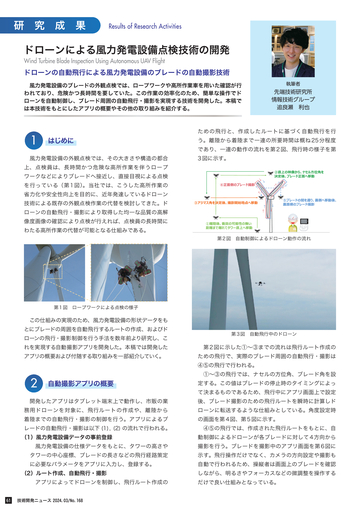

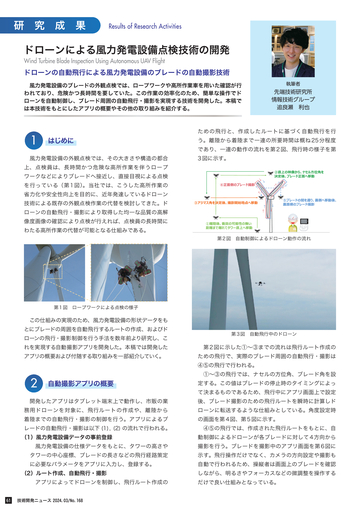

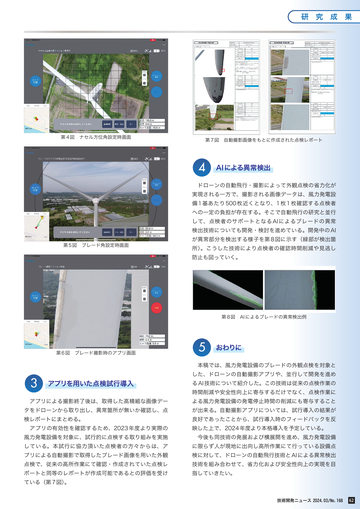

ドローンによる風力発電設備点検技術の開発

内 外ニュース

液式調湿空調機「モイストプロセッサー」が

中部科学技術センター奨励賞を受賞 など

2024-3

No.

168

�

- ▲TOP

- ページ: 3

-

CONTENTS

巻頭言

働く仲間の安全と健康を守れる未来 ───────────────────────────── 4

トピックス

水素エネルギーキャリアとしてのアンモニアの可能 ────────────────────── 5・6

特集

専務執行役員 秘書室 安全健康推進室統括 マネジメントサービス本部長 古田 真二

先端技術応用研究所 先端技術ソリューショングループ 神田 茂樹

デジタルによるものづくり共創プラットフォームの構築と活用

先端技術応用研究所 プロジェクト推進 G

───────────────── 7・8

特許紹介

中部電力3社が新たに取得した特許権 ─────────────────────────── 9・10

研究成果

真空バルブ式 SVRの劣化調査 ───────────────────────────── 11・12

VR 技術を活用した安全教育支援アプリケーションの開発 ────────────────── 13・14

誤切断防止用リングアタッチメント型ケーブルカッターの開発 ──────────────── 15・16

分割式特殊柱の開発

───────────────────────────────── 17・18

給電系共通プラットフォームの開発 ─────────────────────────── 19・20

復水器洗浄装置ボールカウンタの開発と精度向上 ───────────────────── 21・22

風車ダウンコンダクタ導通確認手法の開発 ──────────────────────── 23・24

水力発電所沈砂池の効率的な排砂形状の開発

────────────────────── 25・26

レーザー計測機が捉えた送電鉄塔下の雨滴特性と土壌侵食の実態 ────────────── 27・28

脱炭素対応アルミインゴット急速予熱装置の開発 ───────────────────── 29・30

工場スチームトラップの蒸気漏れ量簡易推算方法の考案

────────────────── 31・32

3Dカメラを用いたアルミ溶解炉操業の省エネ支援システムの開発 ────────────── 33・34

高熱環境下における放射測温システムの開発 ─────────────────────── 35・36

工場向けワイヤレス型オイルミスト濃度・温湿度計測システム「MieruTIME OILMIST」の開発

─ 37・38

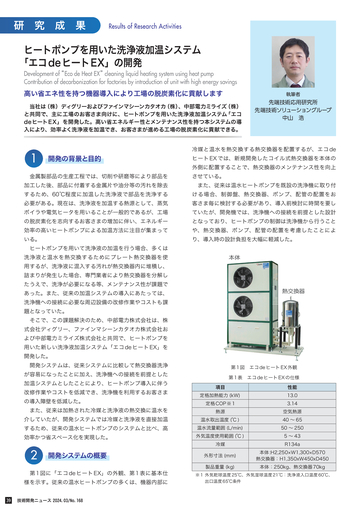

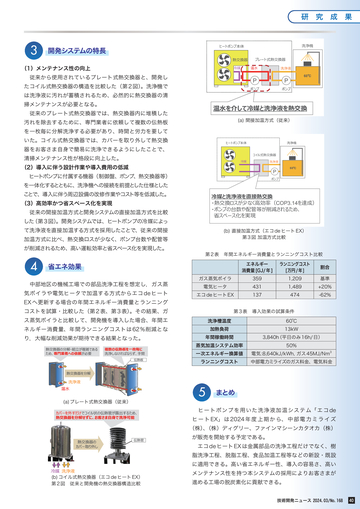

ヒートポンプを用いた洗浄液加温システム「エコdeヒートEX」の開発 ──────────── 39・40

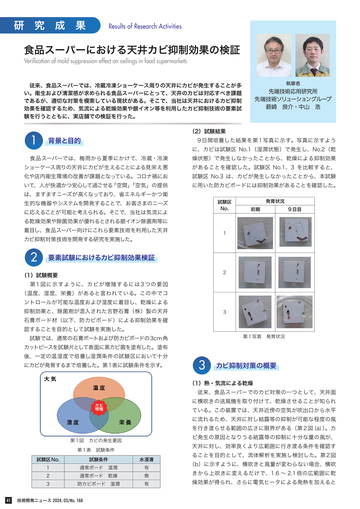

食品スーパーにおける天井カビ抑制効果の検証 ────────────────────── 41・42

高圧配電線・充電部の離隔距離検出技術の検証

───────────────────── 43・44

半教師あり学習画像 AI による生産品目判別・計量技術の検証 ──────────────── 45・46

送変電設備の教師無し学習による異常検出技術 ────────────────────── 47・48

ヒューマンエラー事象のテキストマイニング技術 ────────────────────── 49・50

音声対話の要約技術

───────────────────────────────── 51・52

AIを活用した『歩きスマホ検知装置』の内製構築 ───────────────────── 53・54

AIを活用した水力発電計画策定支援システムの開発 ──────────────────── 55・56

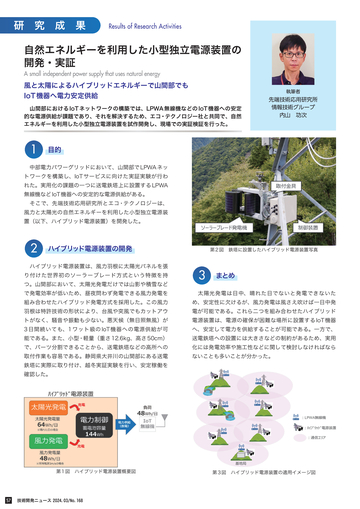

自然エネルギーを利用した小型独立電源装置の開発・実証 ─────────────────── 57

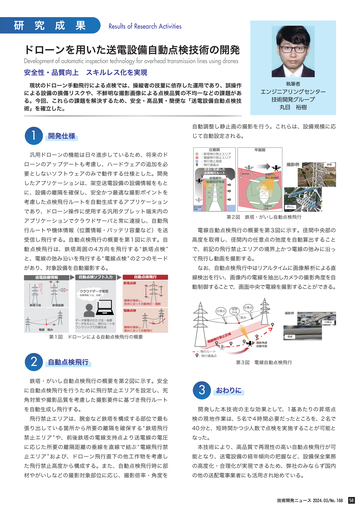

ドローンを用いた送電設備自動点検技術の開発 ──────────────────────── 58

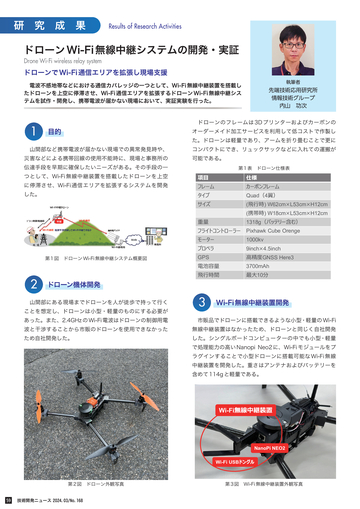

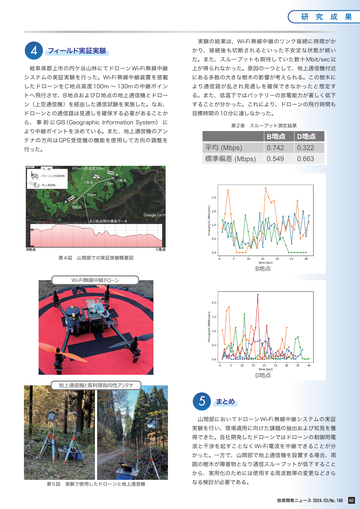

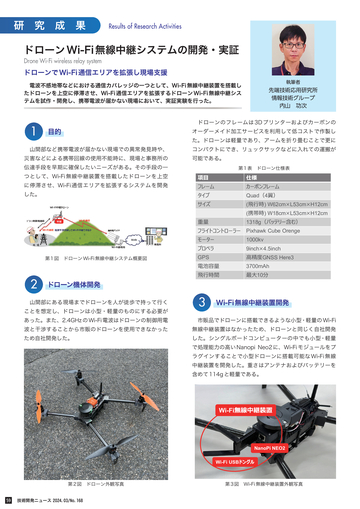

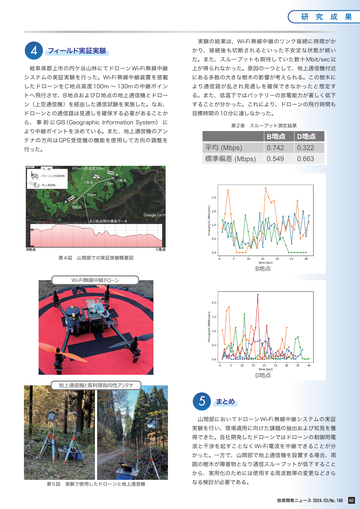

ドローン Wi-Fi 無線中継システムの開発・実証

────────────────────── 59・60

ドローンによる風力発電設備点検技術の開発 ─────────────────────── 61・62

ヒートポンプを用いた

配電設備の

レーザー計測機が捉えた

洗浄液加温システム

3 次元データ取得のための

送電鉄塔下の雨滴特性と

「エコ de ヒート EX」の開発

安価な MMS 開発

土壌侵食の実態

技術開発ニュース 2024.03/No.168

2

�

- ▲TOP

- ページ: 4

-

CONTENTS

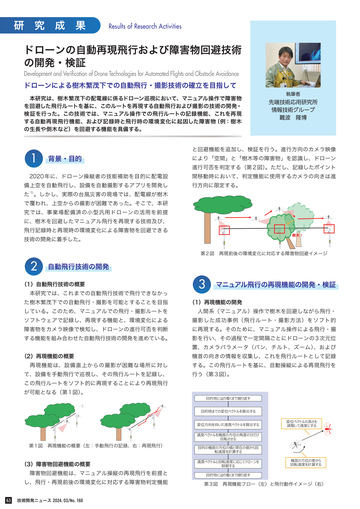

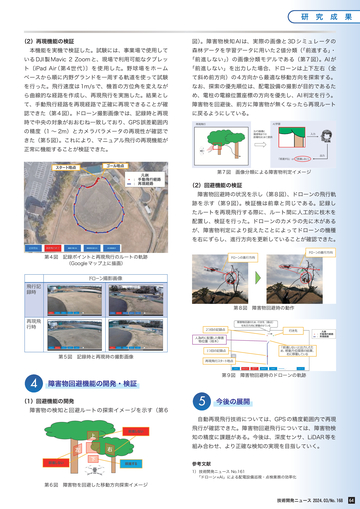

ドローンの自動再現飛行および障害物回避技術の開発・検証 ──────────────── 63・64

配電設備の3 次元データ取得のための安価な MMS 開発 ────────────────── 65・66

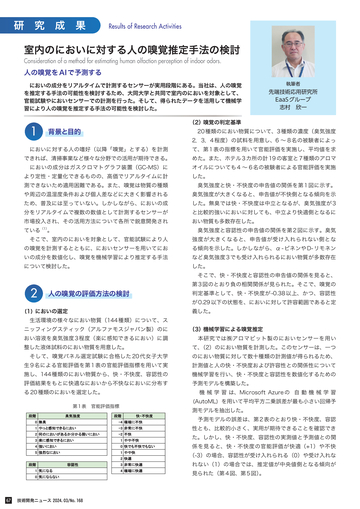

室内のにおいに対する人の嗅覚推定手法の検討 ────────────────────── 67・68

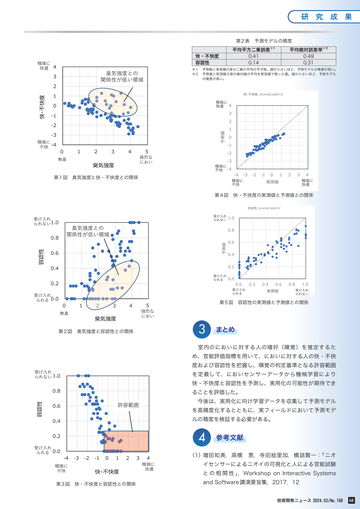

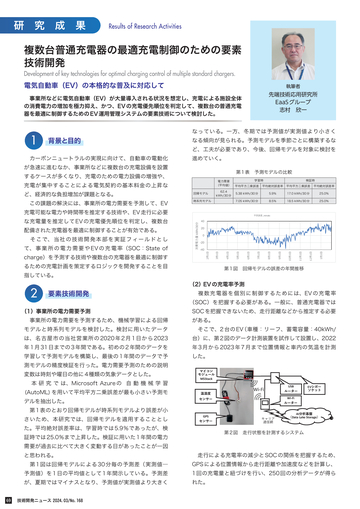

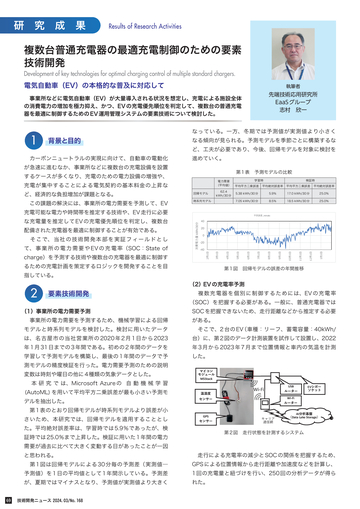

複数台普通充電器の最適充電制御のための要素技術開発

───────────────── 69・70

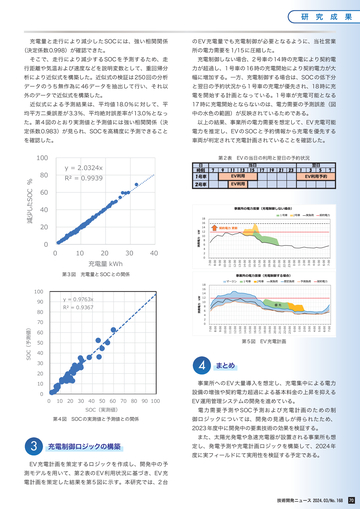

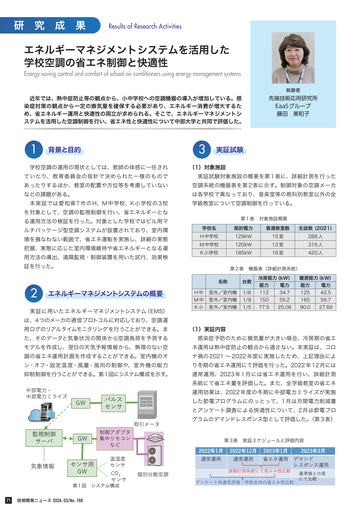

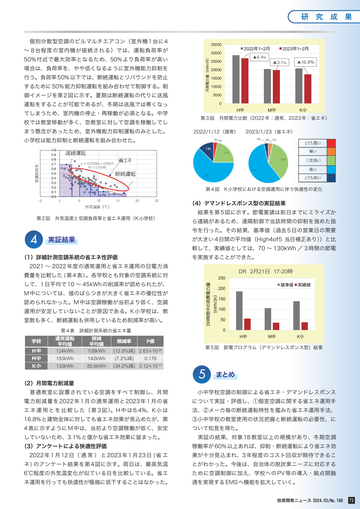

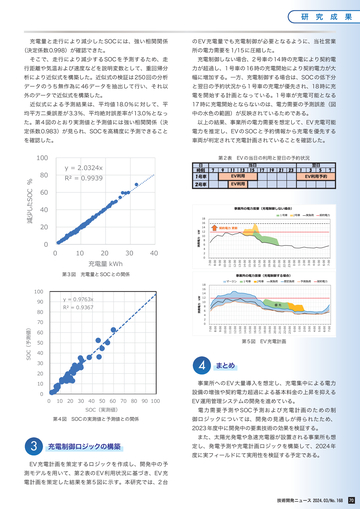

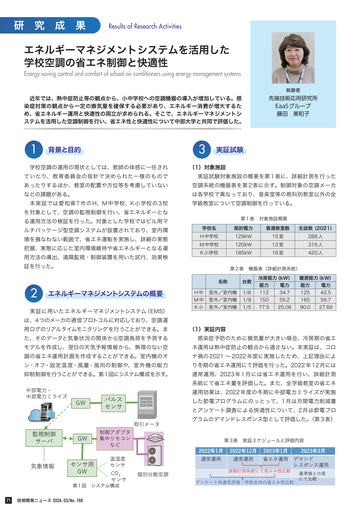

エネルギーマネジメントシステムを活用した学校空調の省エネ制御と快適性 ────────── 71・72

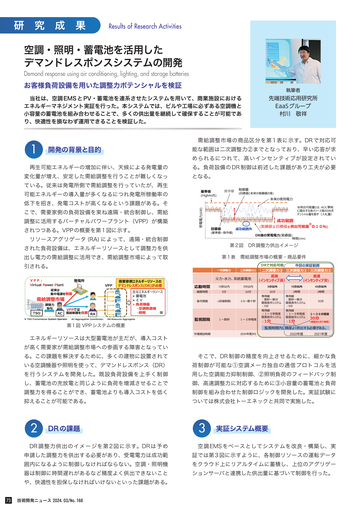

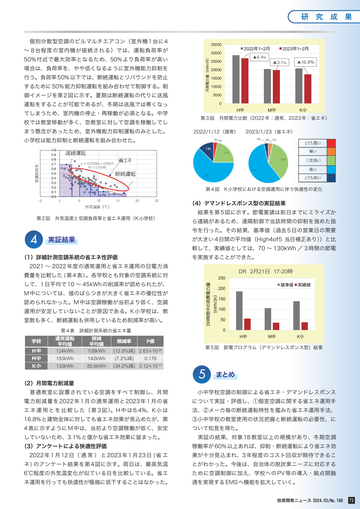

空調・照明・蓄電池を活用したデマンドレスポンスシステムの開発 ────────────── 73・74

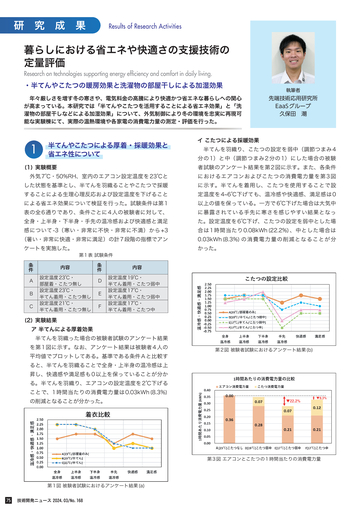

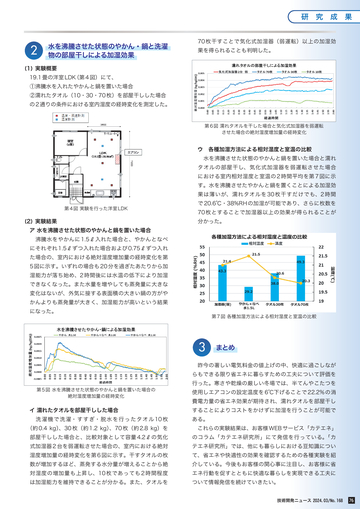

暮らしにおける省エネや快適さの支援技術の定量評価 ─────────────────── 75・76

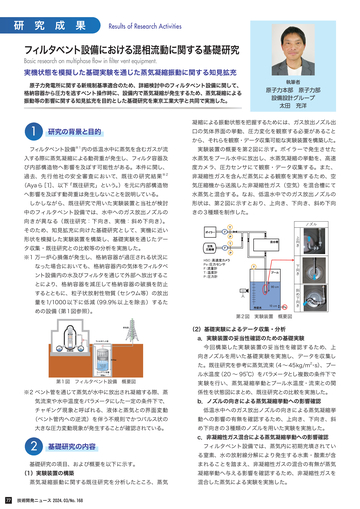

フィルタベント設備における混相流動に関する基礎研究

研究紹介

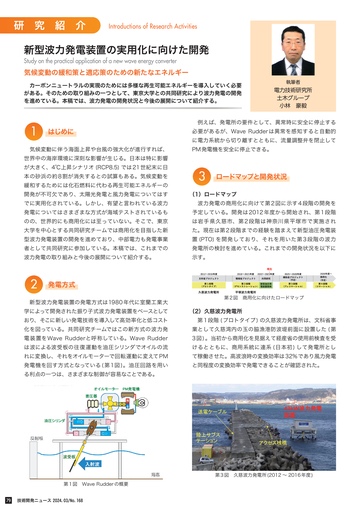

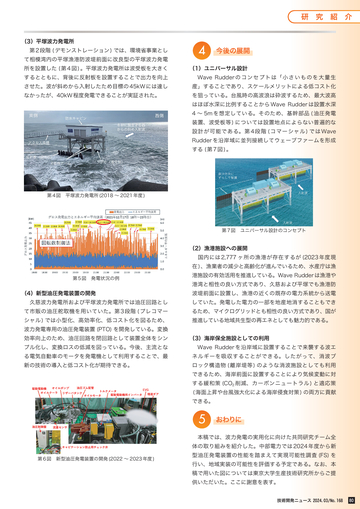

新型波力発電装置の実用化に向けた開発

────────────────── 77・78

──────────────────────── 79・80

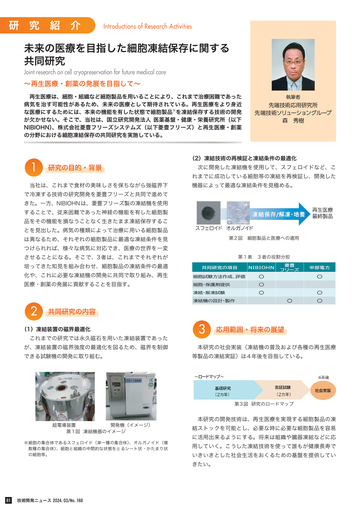

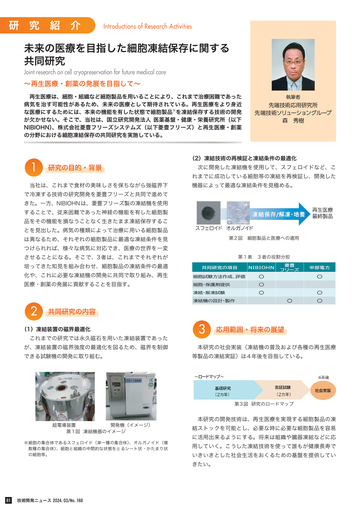

未来の医療を目指した細胞凍結保存に関する共同研究 ───────────────────── 81

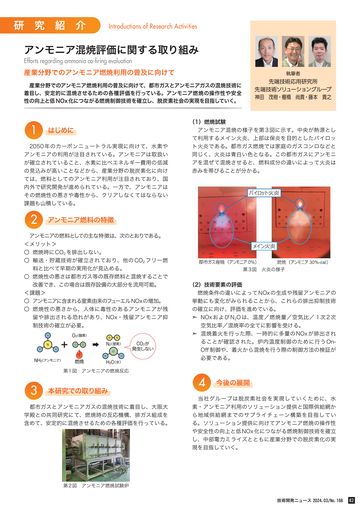

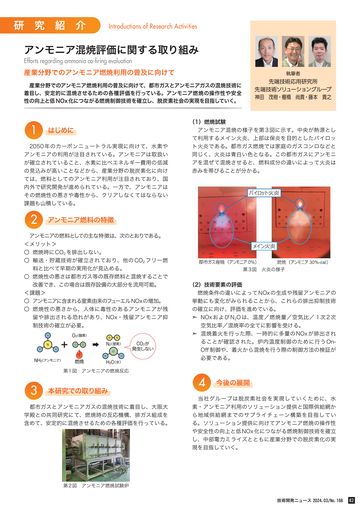

アンモニア混焼評価に関する取り組み ──────────────────────────── 82

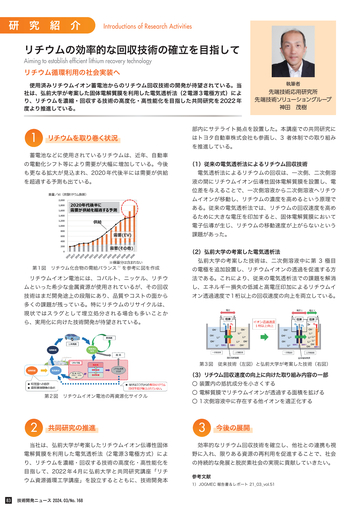

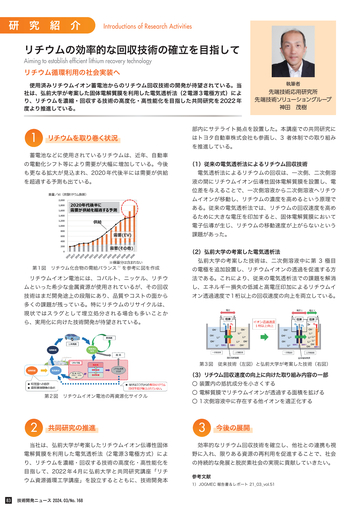

リチウムの効率的な回収技術の確立を目指して ──────────────────────── 83

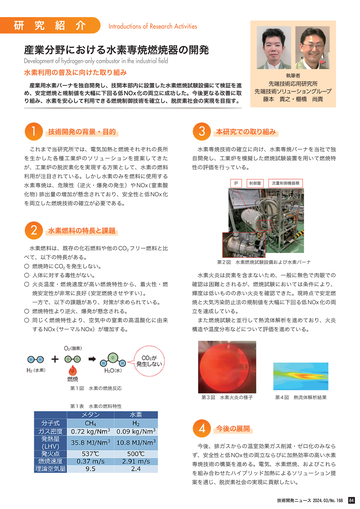

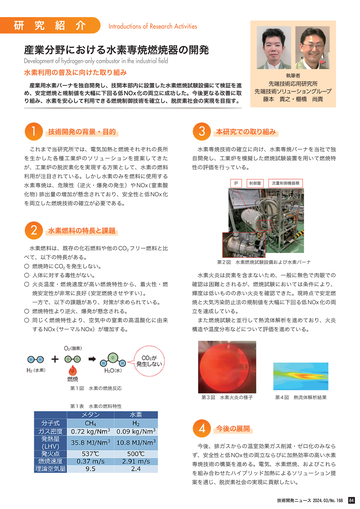

産業分野における水素専焼燃焼器の開発

────────────────────────── 84

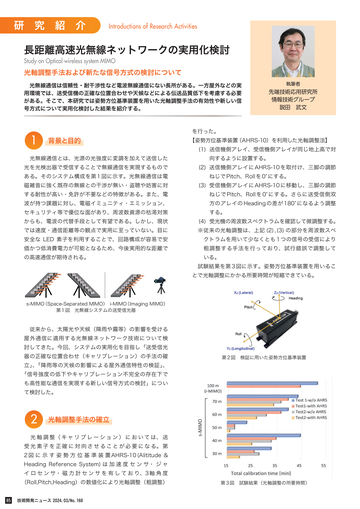

長距離高速光無線ネットワークの実用化検討 ─────────────────────── 85・86

エッジコンピューティングを用いた画像 AIシステムの検証 ────────────────── 87・88

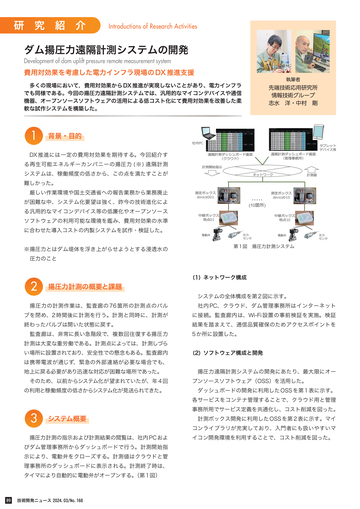

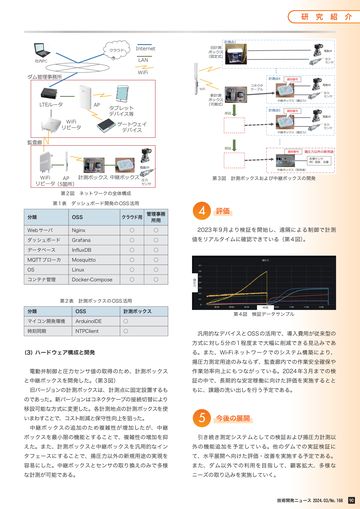

ダム揚圧力遠隔計測システムの開発 ─────────────────────────── 89・90

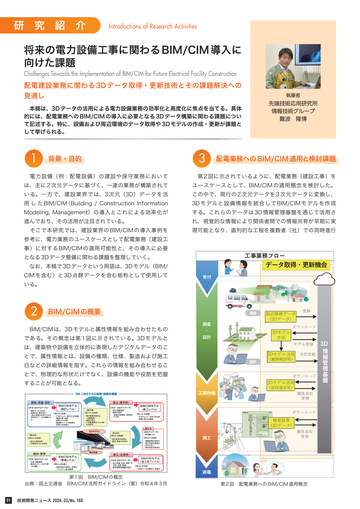

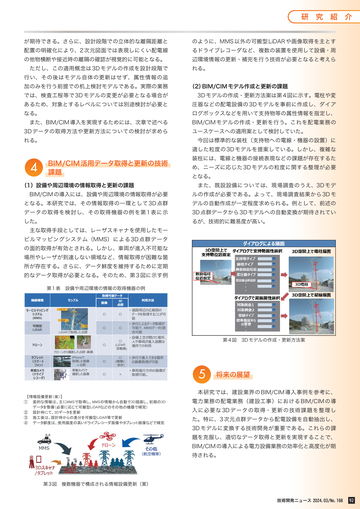

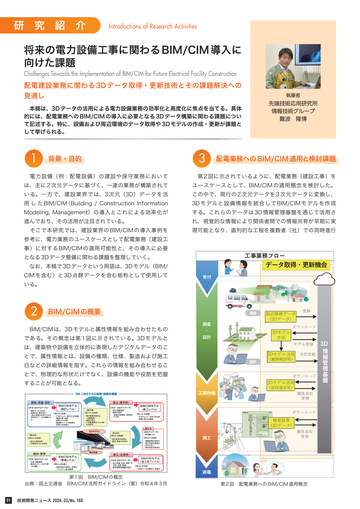

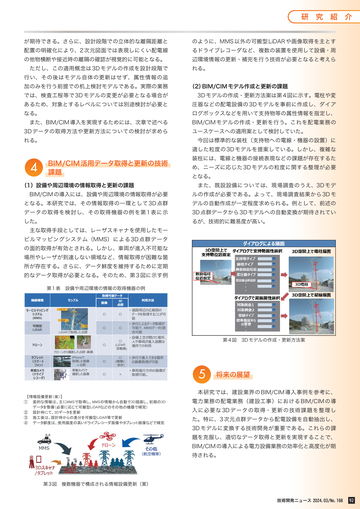

将来の電力設備工事に関わるBIM/CIM 導入に向けた課題 ───────────────── 91・92

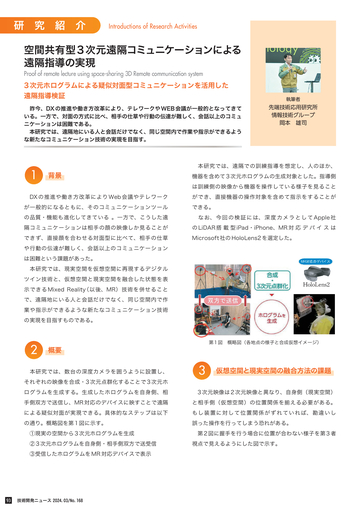

空間共有型 3 次元遠隔コミュニケーションによる遠隔指導の実現

────────────── 93・94

生成系 AIを用いた議事録作成支援技術 ───────────────────────── 95・96

ドローン AI による鉄塔の 判定技術 ────────────────────────── 97・98

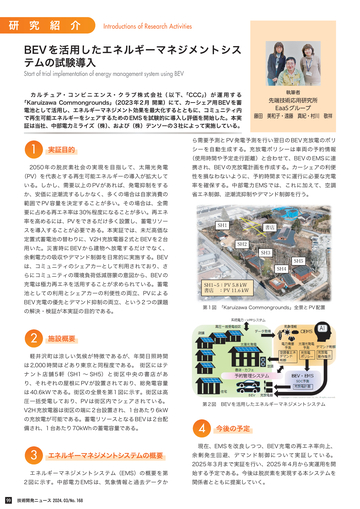

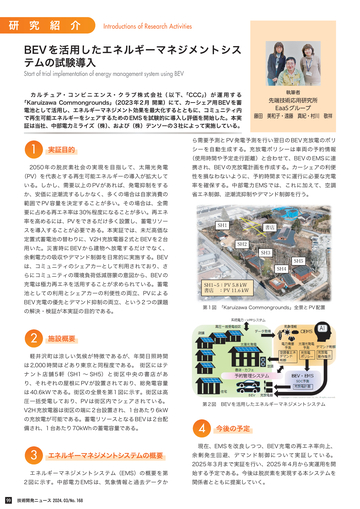

BEVを活用したエネルギーマネジメントシステムの試験導入 ─────────────────── 99

道の駅におけるPV・空調・蓄電池を用いた実証試験 ───────────────────── 100

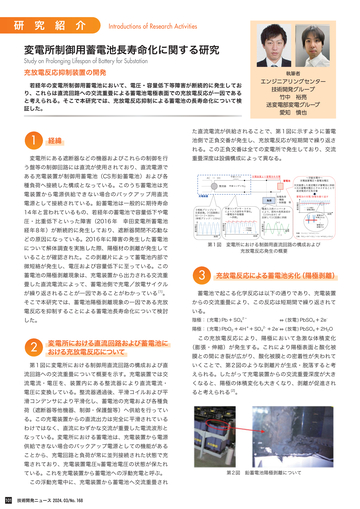

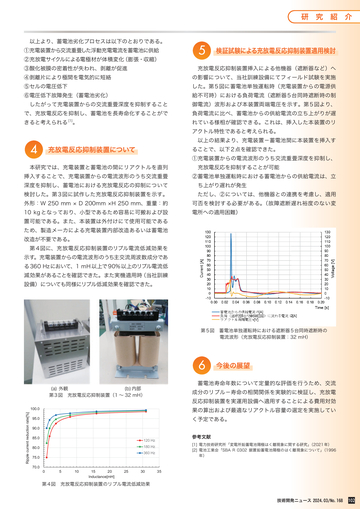

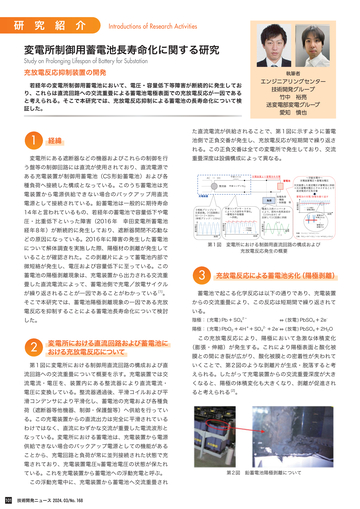

変電所制御用蓄電池長寿命化に関する研究

内外ニュース

────────────────────── 101・102

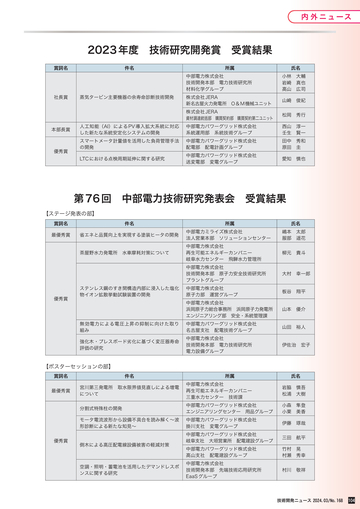

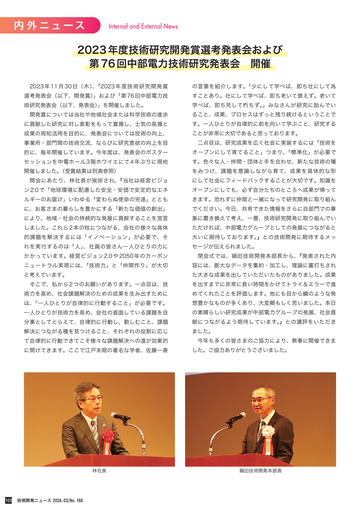

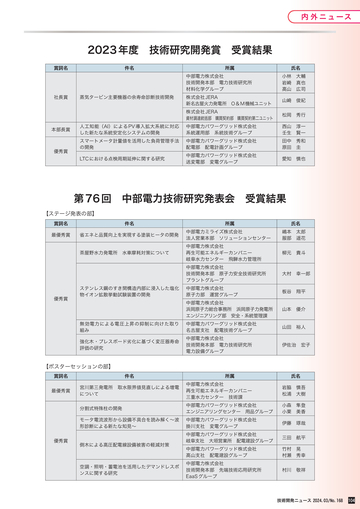

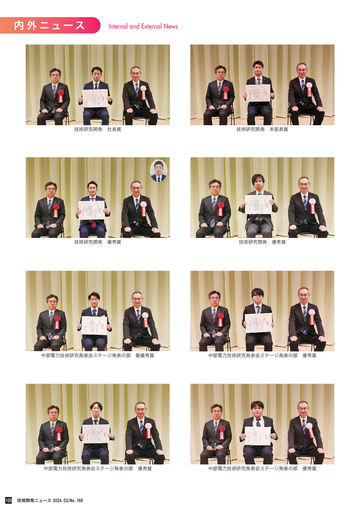

2023 年度技術研究開発賞選考発表会および第 76 回中部電力技術研究発表会 開催 ────── 103

液式調湿空調機「モイストプロセッサー」が中部科学技術センター奨励賞を受賞 ───────── 107

CIGREシンポジウム投稿論文が Best of Papers に選定

────────────────── 107

「Smart City Park from AXIA EXPO」に出展 ────────────────────── 107

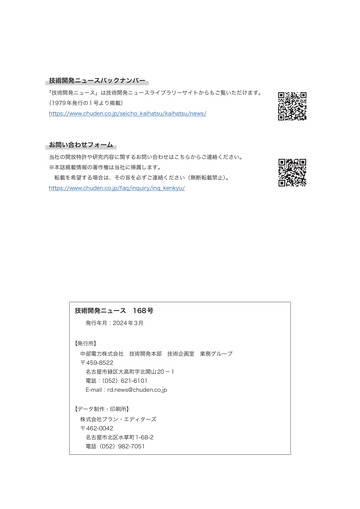

「テクノフェア2023」を開催 ─────────────────────────────── 108

アンケート

3

技術開発ニュース 読者アンケートご協力のお願い

技術開発ニュース 2024.03/No.168

───────────────────── 109

�

- ▲TOP

- ページ: 5

- 働く仲間の安全と健康を

守れる未来

古田 真二

Shinji Furuta

専務執行役員

秘書室 安全健康推進室統括

マネジメントサービス本部長

Senior Managing Executive Officer

General Manager of Secretarial Services Office,

Safety & Health Promotion Office and Business Service Division

「安全と健康」は、企業経営の最優先事項である。当社

が注目される以前から、過重労働の防止、全従業員へ

グループが地域や社会の持続的な発展に貢献し続けるた

の個別保健指導および特別休暇・傷病休職制度の充実な

めに、従業員の成長や活躍が重要であり、いきいきと働

どにより、従業員が心身の健康を維持できるよう努めて

ける環境整備が不可欠である。当社は 2019 年に「中部

きた。至近では、すべての働く仲間が「生涯にわたって

電力グループ安全健康基本方針」および「安全健康行動

健康であり続ける」という信念のもと、従業員のウェル

原則」を制定し、安全文化の醸成と健康経営の推進に取

ビーイングの実現、さらには企業価値の向上に繋げてい

り組んできた。この推進にあたっては、中部電力社長を

くことなどを目的に、健康経営の取り組みを一層加速さ

議長とする「安全健康推進会議」を年 4 回開催し、安全

せている。

と健康の推進に関する方針および施策の審議、進捗状況

2022 年には、自身の運動習慣や睡眠に関するデータ

のモニタリングを行っている。近年では、従業員の安全

を可視化することで、健康行動変容や運動習慣の定着を

と健康を推進するための投資に一層力を入れており、現

支援するため、従業員のうち希望者全員にウェアラブル

状の取組みと今後の展望について述べる。

端末を配付した。併せて、楽しく自身の健康と向き合う

ため、端末を活用し歩数・睡眠等の健康活動に応じてポ

まず、安全については、2019 年に実施した外部専門

イントを付与する「健康ポイントプログラム」を創設し

機関による安全診断を機に、

「すべてのケガは防ぐことが

た。社内部署対抗のバーチャルウォーキングイベントで

できる」との揺るがない信念のもと、安全文化の醸成に

は、ウェアラブル端末が共通のコミュニケーションツー

向けて、けん引役である経営幹部への安全健康研修をは

ルの役割を果たし、健康行動変容の促進のみならず、職

じめとする様々な取り組みを展開してきた。至近では、

場の一体感醸成にも寄与している。

労働災害件数は減少傾向にあるものの、決して起きては

また、運動・睡眠習慣の改善等好ましい行動変容が起

ならない死亡災害が 4 年連続で発生しており、強い危機

こっているだけでなく、端末活用率が高い群の BMI 数値

感を抱いている。当社従業員はもちろん、請負会社や協

が改善傾向であることもわかってきた。これらの取り組

力会社を含めて安全最優先の文化を醸成していくため、

みの結果、2024 年には 4 年連続 5 回目となる健康経営優

安全に関する行動を日々愚直に実践し続けることに加

良法人「ホワイト 500」に認定されている。

え、貴重な財産である仲間の成功や失敗から得た教訓を

今後の展望として、ウェアラブル端末から得られる

自らの行動に活かすこと(自分事)が大切である。

データを、AI なども活用しながら高度に分析、活用する

2022 年 に 運 用 開 始 し た「 安 全 活 動 支 援 シ ス テ ム

ことで、より効果的な施策につなげていく。また、健康

(AKSiS)」は、災害の未然防止と安全意識の向上を目指

保険組合とも連携しながら国が進めるデータヘルスとし

して開発し、安全情報の水平展開、災害データ蓄積(登

て展開することも念頭に置きつつ取り組みを深化させて

録、閲覧、周知など)システムとして当社グループ内で

いく。

活用されている。

PREFACE

巻頭言

今後は、「AI 技術による AKSiS データを用いた作業の

“働く仲間の安全と健康を守れる未来”は、当社グルー

危険予測」や「ウェアラブル端末との連携による作業者

プの事業を発展させていくうえで、必ず実現しなければ

のバイタル情報活用」等、より現場の安全活動に効果的

ならないものである。当社事業に携わる一人ひとりの命

なツールへのアップデートを検討しており、IoT や DX を

を大切にし、安全と健康を最優先に考えていくことを、

最大限活用し、共に働く仲間が安全にいきいきと働くこ

経営層が先頭に立って示し、安全文化の醸成および健康

とのできる環境の整備を続けていく。

経営の推進に引き続き取り組んでいく。

従業員の健康増進に向けては、当社は世間で健康経営

技術開発ニュース 2024.03/No.168

4

�

- ▲TOP

- ページ: 6

-

トピック ス

Topics

水素エネルギーキャリアとしてのアンモニアの可能性

Potential of ammonia as a hydrogen energy carrier

研究所発のアンモニア利用技術の開発に向けて

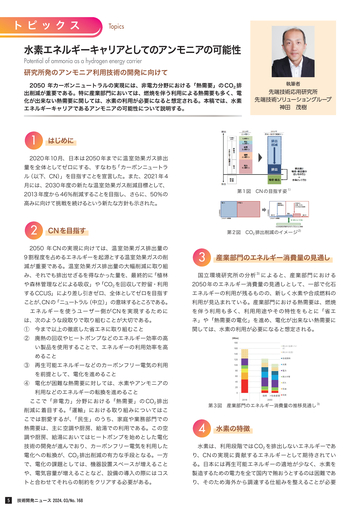

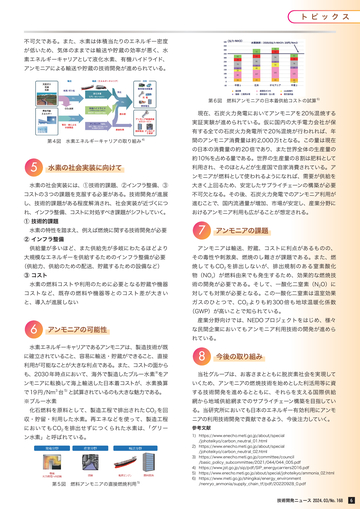

2050 年カーボンニュートラルの実現には、非電力分野における「熱需要」の CO2 排

出削減が重要である。特に産業部門においては、燃焼を伴う利用による熱需要も多く、電

化が出来ない熱需要に関しては、水素の利用が必要になると想定される。本稿では、水素

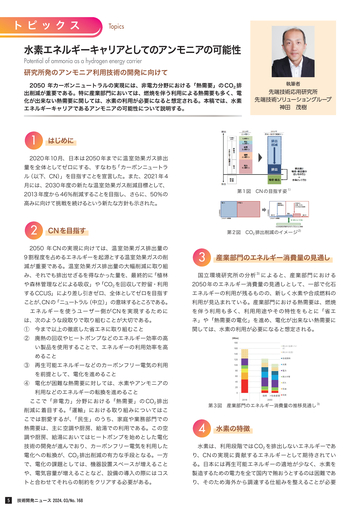

エネルギーキャリアであるアンモニアの可能性について説明する。

1

執筆者

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

神田 茂樹

はじめに

2020 年10月、日本は 2050 年までに温室効果ガス排出

量を全体としてゼロにする、すなわち「カーボンニュートラ

ル(以下、CN)」を目指すことを宣⾔した。また、2021年 4

月には、2030 年度の新たな温室効果ガス削減目標として、

第 1 図 CN の目指す姿 1)

2013 年度から46%削減することを目指し、さらに、50%の

高みに向けて挑戦を続けるという新たな方針も示された。

2

CNを目指す

2050 年 CN の実現に向けては、温室効果ガス排出量の

9 割程度を占めるエネルギーを起源とする温室効果ガスの削

減が重要である。温室効果ガス排出量の大幅削減に取り組

第 2 図 CO2 排出削減のイメージ 2)

3

産業部門のエネルギー消費量の見通し

み、それでも排出せざるを得なかった量を、最終的に「植林

国立環境研究所の分析 3) によると、産業部門における

や森林管理などによる吸収」や「CO2 を回収して貯留・利用

2050 年のエネルギー消費量の見通しとして、一部で化石

するCCUS」により差し引きゼロ、全体としてゼロを目指す

エネルギーの利用が残るものの、新しく水素や合成燃料の

ことが、

CNの「ニュートラル(中立)

」の意味するところである。

利用が見込まれている。産業部門における熱需要は、燃焼

エネルギーを使うユーザー側が CN を実現するために

を伴う利用も多く、利用用途やその特性をもとに「省エ

は、次のような段取りで取り組むことが大切である。

ネ」や「熱需要の電化」を進め、電化が出来ない熱需要に

①

今まで以上の徹底した省エネに取り組むこと

関しては、水素の利用が必要になると想定される。

②

廃熱の回収やヒートポンプなどのエネルギー効率の高

い製品を使用することで、エネルギーの利用効率を高

めること

③

再生可能エネルギーなどのカーボンフリー電気の利用

を前提として、電化を進めること

④

電化が困難な熱需要に対しては、水素やアンモニアの

利用などのエネルギーの転換を進めること

ここで「非電力」分野における「熱需要」の CO2 排出

第 3 図 産業部門のエネルギー消費量の推移見通し 3)

削減に着目する。「運輸」における取り組みについてはこ

こでは割愛するが、「民生」のうち、家庭や業務部門での

熱需要は、主に空調や厨房、給湯での利用である。この空

調や厨房、給湯においてはヒートポンプを始めとした電化

技術の開発が進んでおり、カーボンフリー電気を利用した

5

4

水素の特徴

水素は、利用段階では CO2 を排出しないエネルギーであ

電化への転換が、CO2 排出削減の有力な手段となる。一方

り、CN の実現に貢 献するエネルギーとして期待されてい

で、電化の課題としては、機器設置スペースが増えること

る。日本には再生可能エネルギーの適地が少なく、水素を

や、電気容量が増えることなど、設備の導入の際にはコス

製造するための電力を全て国内で賄おうとするのは困難であ

トと合わせてそれらの制約をクリアする必要がある。

り、そのため海外から調達する仕組みを整えることが必要

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP

- ページ: 7

-

ト ピ ッ ク ス

不可欠である。また、水素は体積当たりのエネルギー密度

が低いため、気体のままでは輸送や貯蔵の効率が悪く、水

素エネルギーキャリアとして液化水素、有機ハイドライド、

アンモニアによる輸送や貯蔵の技術開発が進められている。

第 6 図 燃料アンモニアの日本着供給コストの試算 6)

現在、石炭火力発電においてアンモニアを20%混焼する

実証実験が進められている。仮に国内の大手電力会社が保

有する全ての石炭火力発電所で20%混焼が行われれば、年

第 4 図 水素エネルギーキャリアの取り組み

5

4)

水素の社会実装に向けて

間のアンモニア消費量は約 2,000 万 tとなる。この量は現在

の日本の消費量の約 20 倍であり、また世界全体の生産量の

約10%を占める量である。世界の生産量の 8 割は肥料として

利用され、そのほとんどが生産国で自家消費されている。ア

ンモニアが燃料として使われるようになれば、需要が供給を

水素の社会実装には、①技術的課題、②インフラ整備、③

大きく上回るため、安定したサプライチェーンの構築が必要

コストの3つの課題を克服する必要がある。技術開発が進展

不可欠となる。その後、石炭火力発電でのアンモニア利用が

し、技術的課題がある程度解消され、社会実装が近づくにつ

進むことで、国内流通量が増加、市場が安定し、産業分野に

れ、インフラ整備、コストに対処すべき課題がシフトしていく。

おけるアンモニア利用も広がることが想定される。

① 技術的課題

水素の特性を踏まえ、例えば燃焼に関する技術開発が必要

② インフラ整備

7

アンモニアの課題

供給量が多いほど、また供給先が多岐にわたるほどより

アンモニアは輸送、貯蔵、コストに利点があるものの、

大規模なエネルギーを供給するためのインフラ整備が必要

その毒性や刺激臭、燃焼のし難さが課題である。また、燃

(供給力、供給のための配送、貯蔵するための設備など)

焼しても CO2 を排出しないが、排出規制のある窒素酸化

③ コスト

物(NOx)が燃料由来でも発生するため、効果的な燃焼技

コストなど、既存の燃料や機器等とのコスト差が大きい

対しても対策が必要となる。この一酸化二窒素は温室効果

と、導入が進展しない

ガスのひとつで、CO2 よりも約 300 倍も地球温暖化係数

水素の燃料コストや利用のために必要となる貯蔵や機器

術の開発が必要である。そして、一酸化二窒素(N2O)に

(GWP)が高いことで知られている。

6

アンモニアの可能性

水素エネルギーキャリアであるアンモニアは、製造技術が既

に確立されていること、容易に輸送・貯蔵ができること、直接

利用が可能なことが大きな利点である。また、コストの面から

産業分野向けでは、NEDO プロジェクトをはじめ、様々

な民間企業においてもアンモニア利用技術の開発が進めら

れている。

8

今後の取り組み

も、2030 年時点において、海外で製造したブルー水素※をア

当社グループは、お客さまとともに脱炭素社会を実現して

ンモニアに転換して海上輸送した日本着コストが、水素換算

いくため、アンモニアの燃焼技術を始めとした利活用等に資

で19 円 /Nm 台 と試算されているのも大きな魅力である。

する技術開発を進めるとともに、それらを支える国際 供給

※ブルー水素

網から地域供給網までのサプライチェーン構築を目指してい

化石燃料を原料として、製造工程で排出された CO2 を回

る。当研究所においても日本のエネルギー有効利用にアンモ

収・貯留・利用した水素。再エネなどを使って、製造工程

ニアの利用技術開発で貢献できるよう、今後注力していく。

においても CO2 を排出せずにつくられた水素は、「グリー

参考文献

3

5)

ン水素」と呼ばれている。

第 5 図 燃料アンモニアの直接燃焼利用 5)

1) https://www.enecho.meti.go.jp/about/special

/johoteikyo/carbon_neutral_01.html

2) https://www.enecho.meti.go.jp/about/special

/johoteikyo/carbon_neutral_02.html

3) https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council

/basic_policy_subcommittee/2021/044/044_005.pdf

4) https://www.jst.go.jp/sip/pdf/SIP_energycarriers2016.pdf

5) https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ammonia_02.html

6) https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment

/nenryo_anmonia/supply_chain_tf/pdf/20220928_0.pdf

技術開発ニュース 2024.03/No.168

6

�

- ▲TOP

- ページ: 8

-

特 集

Special Edition

デジタルによるものづくり

共創プラットフォームの構築と活用

アナログ手法とデジタル技術を組み合わせた工程改善検討の取り組み

1

執筆者

先端技術応用研究所

プロジェクト推進 G

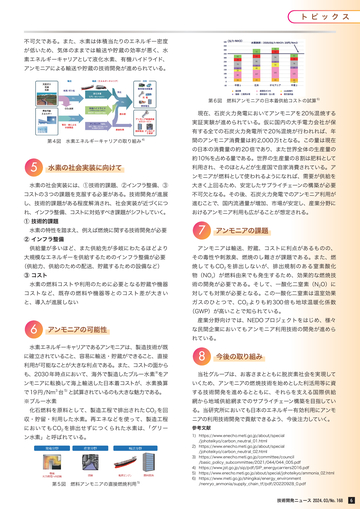

開始し(第 1 図)、2025 年度からのサービス化を目指して

はじめに

いる。

本プラットフォームでは、日本の製造業全体の底上げを

欧 州 を は じ め と す る 製 造 主 要 先 進 国 に お い て は、

目指し、フロントローディングに資する個社最適化と全体

「Industry 4.0」に代表されるデジタル技術を活用した自

最適化のソリューションサービスを中核として取り組みを

動化・効率化の動きが活発になっている。その目的は、

進めている。

人間の想像力や感性を最大限に生かした価値創造を追求

ものづくり白書や政策投資銀行の調査によると、IT 投

し、効率化により価値の高い時間(欧州では特に家族や趣

資総額自体は、堅調に増加している一方で、特に中小企業

味の時間)を創出することであり、CPS(cyber physical

においては、電子化やシステム化という手段が目的化し、

system)や IoT、クラウドコンピューティングという先端

本質的な業務の変革や効率化に至っていないことが指摘さ

技術を活用した産業改革に乗り出している。また、自動車

れている。そのことから、的を射た改善を進めることがで

産業界を中心とした Catena-X などのデータ連携を目指し

きれば、改善によって創出された人やお金を、次の改善に

たデータ標準化・共有化の波も押し寄せている。

投資することができ、このサイクルを回すことがデジタル

日本においても、「Smart Factory」の実現に向けた構

化・効率化への唯一の近道であると考える。

想策定やデータの取得・共有化の取り組みが大手企業を中

そこで当社では、デジタル技術を用いたフロントロー

心として急速に普及してきている。しかし、製造プロセス

ディングにより生産工程改善を図るにあたり、的を射た改

全体の最適化には至っておらず、日本全体を見てもデジタ

善点を導出するためには、第三者目線による全業務の洗い

ル技術を活用するための費用やデジタル人材の不足という

出し・整理・分析(以下、業務分析)が重要であると捉

足元の問題と、そもそも進め方に関するノウハウの不足と

え、業務分析の検証から開始した。

いう根本的な問題の両面から解決する必要がある。

2

プラットフォーム構想と改善のサイクル

研究内容

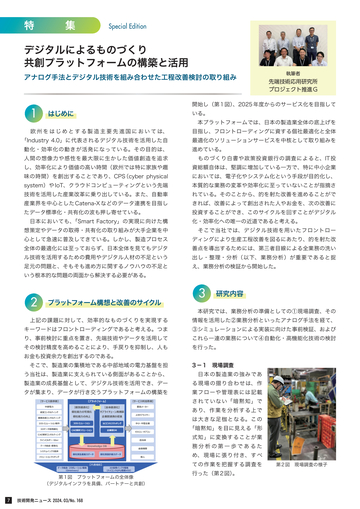

本研究では、業務分析の準備としての①現場調査、その

上記の課題に対して、効率的なものづくりを実現する

情報を活用した②業務分析といったアナログ手法を経て、

キーワードはフロントローディングであると考える。つま

③シミュレーションによる実装に向けた事前検証、および

り、事前検討に重点を置き、先端技術やデータを活用して

これら一連の業務について④自動化・高機能化技術の検討

その検討精度を高めることにより、手戻りを抑制し、人も

を行った。

お金も投資余力を創出するのである。

そこで、製造業の集積地である中部地域の電力基盤を担

う当社は、製造業に支えられている側面があることから、

3 - 1 現場調査

日本の製造業の強みであ

製造業の成長基盤として、デジタル技術を活用でき、デー

る現場の摺り合わせは、作

タが集まり、データが行き交うプラットフォームの構築を

業フローや管理表には記載

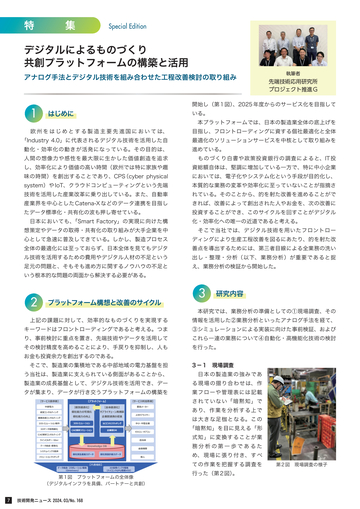

【プラットフォーム】

【サービス提供者】

【サービス利活用者】

中部電力

【個別最適化】

【全体最適化】

経営コンサルティング

個社能力の可視化

サプライチェーン再構築

個社能力の向上

企業間連携の促進

メガサプライヤー

3Dシミュレーション

SCビジネスマッチング

中小・中堅企業

CAE解析ソリューション

企業間DR

業務改善コンサルティング

3Dシミュレーション制作

3Dデータ高精細化

CAE解析コンサルティング

ラインビルダー・SIer

システムインフラ提供

ソリューションマッチング

製造メーカー

ゼネコン・サブコン

自治体

データ統合・標準化

Knowledge DB

個社別生産能力データ

データ統合・コラボレーション環境

(Omnivers)

個社別設計能力データ

【共通機能】

技術開発ニュース 2024.03/No.168

されていない「暗黙知」で

あり、作業を分析する上で

は大きな足枷となる。この

「暗黙知」を目に見える「形

式知」に変換することが業

金融機関

務分析の第一歩であるた

個人

め、 現 場 に 張 り 付 き、 す べ

3D活用インフラ環境

(ハイエンドGPU搭載VDI)

第 1 図 プラットフォームの全体像

(デジタルインフラを具備、パートナーと共創)

7

3

ての作業を把握する調査を

行った(第 2 図)。

第 2 図 現場調査の様子

�

- ▲TOP

- ページ: 9

-

特

集

+ 第 3 図に示すのは、管理表の情報と実際の作業の比較

である。現場の管理表では部品の受入れという単一作業に

まとめられていた。これに対して実際の現場では、荷下ろ

しやピッキングに伴う準備・後段取りなど複数の作業が存

在する。これらは付随作業として捉えられていたため、管

理表からは抜け落ちており、第三者による客観的な視点で

の現場調査の必要性が明確になった。本研究ではさらに、

調査で得た情報を基に、次項の業務分析を行った。

3 - 2 業務分析

業務分析では、業務のムリ・ムダやボトルネックを抽出

する視点が必要であるため、現場調査で得られた「暗黙

知」も含めた情報を基に工程を細分化し、実態を正確に表

第 5 図 検証で作成した 3 次元シミュレーション

3 - 3 シミュレーションによる実装に向けた事前検証

明確になった課題点に対する改善効果の事前検証には 3

現した作業フロー図を書き起こす。本研究では、プロセス

次元シミュレーションが有効である。設備や人、生産ライ

分析手法として PReP モデル法(Products Relationship

ン間の相互作用を再現でき、さらには視覚的に確認できる

Process)を用いて、この作業フロー図を分析した。

ことで、改善可否の判断がしやすくなる。

PReP 法とは、作業の最終目的を明確にし、その目的に

第 5 図に示すのは、現在検証中の企業の既存工場の一部

対する成果物(製品や部品など)を特定することで、その

を 3 次元モデル化した様子である。業務分析の結果を反映

成果物から遡って、適切な工程の流れになっているかを分

することで、実在する現在の工場の稼働状態の再現が可能

析する手法である。今回具体的には、

「業務構造分析」と

となった。また、抽出した改善点を反映したシミュレー

して各成果物ごとに作業フローを分解するとともに、「作

ションにより、改善前後の結果を比較してその効果を評価

業工数分析」として、実際の作業を細分化して工数を定量

できるため、生産性向上等の検討に役立てることができる

化した。その後に第 4 図に示すリスクパターンの例などと

ようになった。

照らし合わせることで、ボトルネックとなる改善重点工程

の見える化が可能となった。

3 - 4 自動化・高機能化技術の検討・開発

業務分析やシミュレーションは作業量が多く、また管理

一般的な行程フローのスケール

一般的な行程フロ

表や作業フローが不十分なケースもあるため、将来的に

(例)部品受入れ

は、業務分析手法や業務パターンを標準化手法として整理

部品受入れ

1.外観

2.部番/品名/数量

(例)部品受入れ

ローのスケール

業務分析を目的とした工程フローのスケール

カギの保管場所が

現場から遠い

フォークリフトのカギを取りに行く

フォークリフト駐車場に向かう

入荷バースに向かう

運転前点検を行う

フォークリフトのカギを返却しに行く

確認しやすい

部品の積み方の検討

バーコード管理

部番/品名の確認

確認ポイントの

標準化

外観の確認

数量の確認

置き場レイアウトの

見直し

フォークリフト駐車場に向かう

記録

また生産設備の 3 次元図面の不足があるため、3D シミュ

NaRF 技術や LiDAR 測定により取得した点群データの利用

など 3 次元化技術の活用も行っていく。

部品置き場へ搬送

タブレットと在庫管理

システムとを連携

し、AI 等を活用して自動化・省力化する技術の開発を行う。

レーションに必要なパーツを複数の写真から自動作成する

積み下ろし

場内ルートの

検証

カギの保管場所が

現場から遠い

再び部品置き場に向かう

トラック入出荷の

タイムチャート見直し、

効率化

場内ルートの

検証

別スタッフが

代行

現場から遠い

パソコンのある場所に向かう

在庫管理システムに入力

第 3 図 管理表の情報粒度と暗黙知の実態の例

4

今後の展望

現場調査や業務分析といったアナログ手法と 3 次元デー

#

1

リスクポイント

同期関係

2

ステークホルダ間で

成果物授受

3

作業から多くの

成果物を生成

4

作業に多くの

成果物を要する

5

成果物が多くの

作業のインプット

となる

表示例

成果物

問題点の抽出観点

成果物

成果物

ステークホルダ間でやり取りをするため

不確実な伝達やセキュリティリスクが発生しやすい

作業

成果物

作業

擦り合わせながら成果物を作成するため、

情報ロスや手違いが発生しやすい

成果物

成果物

作業の負荷が高くなるため、

業務上のボトルネックにになる可能性が高い

成果物

成果物

作業

成果物

作業

成果物

作業

作業

業務上のボトルネックになる可能性が高い

多くの作業で活用されるため

情報の正確性や高いセキュリティ性が求められる

第 4 図 業務分析における特徴的な業務パターンの例

タを活用したデジタル技術を組み合わせて事前検証をする

プロセスの開発に取り組み、効果検証を実施中である。今

後はデータが集まる仕組みとしてデータ標準化を行うこと

が必要であり、集約・整理・検索・解析・共有機能の開発

も行う。

またこのプロセスは製造業以外にも適用可能であるた

め、電気事業における業務の効率化や 3 次元データで先行

する建設業などの他ドメインにも展開していきたい。

技術開発ニュース 2024.03/No.168

8

�

- ▲TOP

- ページ: 10

-

特 許 紹 介

Introduction Patents

特許紹介

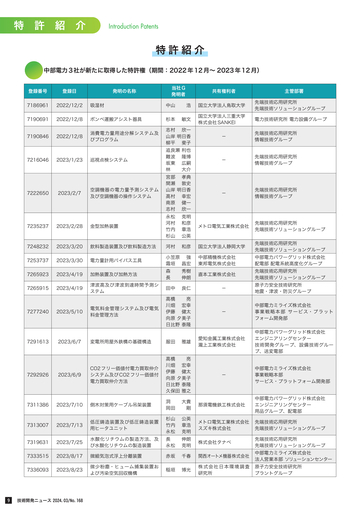

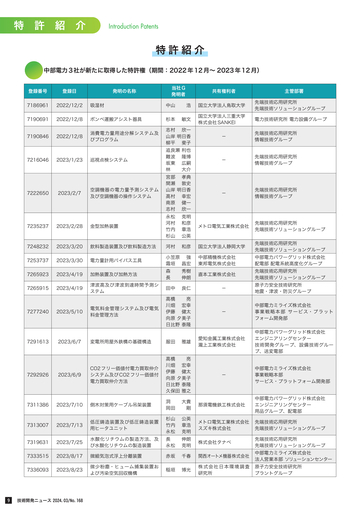

中部電力 3 社が新たに取得した特許権(期間:2022 年 12 月~ 2023 年 12 月)

登録日

7186961

2022/12/2

吸湿材

中山 浩

国立大学法人鳥取大学

7190691

2022/12/8

ボンベ運搬アシスト器具

杉本 敏文

7190846

2022/12/8

消費電力量用途分解システム及

びプログラム

志村 欣一

山岸 明日香

柳平 斐子

国立大学法人三重大学

株式会社 SANKEI

7216046

7222650

2023/2/7

巡視点検システム

空調機器の電力量予測システム

及び空調機器の操作システム

追良瀬 利也

難波 隆博

坂東 広嗣

林 大介

宮部

間瀬

山岸

高村

南原

志村

7235237

2023/2/28

金型加熱装置

永松

河村

竹内

杉山

7248232

2023/3/20

飲料製造装置及び飲料製造方法

7253737

2023/3/30

電力量計用バイパス工具

7265923

2023/4/19

加熱装置及び加熱方法

7265915

2023/4/19

津波高及び津波到達時間予測シ

ステム

7277240

7291613

9

2023/1/23

発明の名称

当社 G

発明者

登録番号

2023/5/10

2023/6/7

電気料金管理システム及び電気

料金管理方法

孝典

敦史

明日香

幸宏

健一

欣一

克明

和彦

章浩

公英

共有権利者

主管部署

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

電力技術研究所 電力設備グループ

-

先端技術応用研究所

情報技術グループ

-

先端技術応用研究所

情報技術グループ

-

先端技術応用研究所

情報技術グループ

メトロ電気工業株式会社

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

河村 和彦

国立大学法人静岡大学

小笠原 強

霜垣 昌宏

中部精機株式会社

東邦電気株式会社

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

森 秀樹

長 伸朗

直本工業株式会社

中部電力パワーグリッド株式会社

配電部 配電系統高度化グループ

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

田中 良仁

-

高橋 亮

川畑 宏幸

伊藤 健太

向原 夕美子

日比野 泰隆

原子力安全技術研究所

地震・津波・防災グループ

-

中部電力ミライズ株式会社

事業戦略本部 サービス・プラット

フォーム開発部

変電所用屋外鉄構の基礎構造

服田 雅雄

CO2 フリー価値付電力買取仲介

システム及び CO2 フリー価値付

電力買取仲介方法

高橋 亮

川畑 宏幸

伊藤 健太

向原 夕美子

日比野 泰隆

久保田 雅之

愛知金属工業株式会社

瀧上工業株式会社

中部電力パワーグリッド株式会社

エンジニアリングセンター

技術開発グループ、設備技術グルー

プ、送変電部

中部電力ミライズ株式会社

事業戦略本部

サービス・プラットフォーム開発部

7292926

2023/6/9

7311386

2023/7/10

倒木対策用ケーブル吊架装置

洞 大貴

岡田 剛

那須電機鉄工株式会社

7313007

2023/7/13

低圧鋳造装置及び低圧鋳造装置

用ヒータユニット

メトロ電気工業株式会社

スズキ株式会社

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

7319631

2023/7/25

水酸化リチウムの製造方法、及

び水酸化リチウムの製造装置

杉山 公英

竹内 章浩

永松 克明

中部電力パワーグリッド株式会社

エンジニアリングセンター

用品グループ、配電部

長 伸朗

永松 克明

株式会社タナベ

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

7333515

2023/8/17

微細気泡式浮上分離装置

赤坂 千春

関西オートメ機器株式会社

7336093

2023/8/23

微少粉塵・ヒューム捕集装置お

よび汚染空気回収機構

稲垣 博光

株式会社日本環境調査

研究所

技術開発ニュース 2024.03/No.168

-

中部電力ミライズ株式会社

法人営業本部 ソリューションセンター

原子力安全技術研究所

プラントグループ

�

- ▲TOP

- ページ: 11

-

特 許 紹 介

登録番号

登録日

7345355

2023/9/7

7349678

2023/9/14

当社 G

発明者

共有権利者

物体識別装置

瀬川 修

-

巻線支持具、線材回収装置、お

よび、線材回収方法

堀畑 隆一

田原 義朗

株式会社永木精機

三和テッキ株式会社

日本原子力発電株式会社

株式会社大林組

原子力本部 原子力土建部

設計管理グループ

株式会社サンキョウ

中部電力パワーグリッド株式会社

電子通信部 設備運用グループ

株式会社日本環境調査

研究所

三立機械工業株式会社

原子力安全技術研究所

プラントグループ

発明の名称

主管部署

先端技術応用研究所

情報技術グループ

中部電力パワーグリッド株式会社

電子通信部 設備運用グループ

中部電力パワーグリッド株式会社

エンジニアリングセンター

技術開発グループ、設備技術グルー

プ、送変電部

7356894

2023/9/27

鉄塔の改造工事用台棒装置

高橋 凌太

近藤 史彦

7362325

2023/10/6

防潮堤

熊崎 幾太郎

7362070

2023/10/6

保護カバー及び架空線の交差箇

所における上側の架空線の撤去

方法

大塚 賢

湊 幹夫

山下 隆幸

7365011

2023/10/11

ケーブル分解装置、ケーブルの

分解方法

池堂 和仁

7367921

2023/10/16

農作物の残留農薬分解装置及び

方法

河村 和彦

森 秀樹

7371861

2023/10/23

吸湿材

中山 浩

国立大学法人鳥取大学

7371864

2023/10/23

ブリスター試験機及びブリス

ター試験方法

橋本 英明

竹内 章浩

日本坩堝株式会社

7381002

2023/11/7

熱処理システム

棚橋 尚貴

株式会社エコム

7394617

2023/11/30

空気比推定システム、空気比制

御システム、並びに未燃検知シ

ステム又は失火検知システム

赤坂 千春

-

7401068

2023/12/11

情報処理システム、情報処理方

法及びプログラム

丸目 裕樹

山田 竜司

中部電力パワーグリッド株式会社

エンジニアリングセンター

技術開発グループ、送変電部

7403329

2023/12/14

変圧器過負荷保護装置及び方法

安部 晃平

堀 和彦

今井 重典

中部電力パワーグリッド

株式会社

株式会社センシンロボ

ティクス

-

中部電力パワーグリッド株式会社

系統運用部 系統技術グループ

カワサキ機工株式会社

原子力本部 原子力部

総括・品質保証グループ

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

中部電力ミライズ株式会社

法人営業本部 ソリューションセンター

取得特許のご紹介(一部)

特許の登録番号・名称

特許第 7345355 号・物体識別装置

特許の概要

画像に含まれる同じ形状の複数の物体を個別に識別する技術であり、

撮影画像から物体が配置されているパネルなどの領域を判別し、

その領域内の物体の種別と位置を検出し、物体配置情報として

記憶することで、物体を個別に識別する装置。

同一形状の物体を個別に識別した例

( ダイアルやスイッチ等、同じ形状の物体を識別 )

特許の登録番号・名称

特許第 7190691 号・ボンベ運搬アシスト器具

特許の概要

台車を使用せずに、複数人で持ち上げてボンベを運ぶときに保持しやすく、

起立状態で回転しながらボンベを移動するときでも邪魔にならず、

砂利や砕石敷の地面でも安定して運搬できるようにした

ボンベ運搬アシスト器具。

ボンベにアシスト器具を装着した状態

技術開発ニュース 2024.03/No.168

10

�

- ▲TOP

- ページ: 12

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

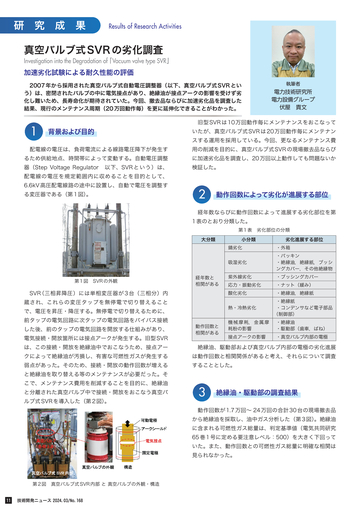

真空バルブ式 SVR の劣化調査

Investigation into the Degradation of「Vacuum valve type SVR」

加速劣化試験による耐久性能の評価

2007 年から採用された真空バルブ式自動電圧調整器(以下、真空バルブ式 SVR とい

う)は、密閉されたバルブの中に電気接点があり、絶縁油が接点アークの影響を受けず劣

化し難いため、長寿命化が期待されていた。今回、撤去品ならびに加速劣化品を調査した

結果、現行のメンテナンス周期(20 万回動作毎)を更に延伸化できることがわかった。

執筆者

電力技術研究所

電力設備グループ

伏屋 貴文

1

背景および目的

旧型 SVR は 10 万回動作毎にメンテナンスをおこなって

いたが、真空バルブ式 SVR は 20 万回動作毎にメンテナン

スする運用を採用している。今回、更なるメンテナンス費

配電線の電圧は、負荷電流による線路電圧降下が発生す

用の削減を目的に、真空バルブ式 SVR の現場撤去品ならび

るため供給地点、時間帯によって変動する。自動電圧調整

に加速劣化品を調査し、20 万回以上動作しても問題ないか

器(Step Voltage Regulator 以下、SVR という)は、

検証した。

配電線の電圧を規定範囲内に収めることを目的として、

6.6kV 高圧配電線路の途中に設置し、自動で電圧を調整す

る変圧器である(第 1 図)。

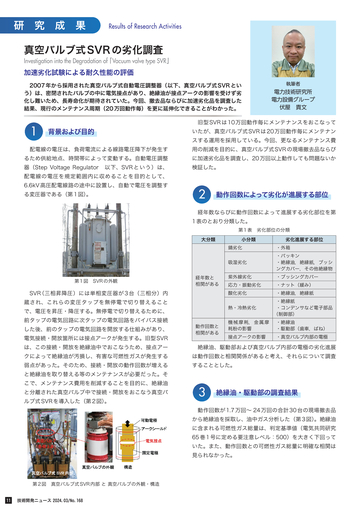

2

動作回数によって劣化が進展する部位

経年数ならびに動作回数によって進展する劣化部位を第

1 表のとおり分類した。

第 1 表 劣化部位の分類

大分類

第 1 図 SVR の外観

小分類

経年数と

相関がある

SVR(三相昇降圧)には単相変圧器が 3 台(三相分)内

蔵され、これらの変圧タップを無停電で切り替えること

前タップの電気回路に次タップの電気回路をバイパス接続

した後、前のタップの電気回路を開放する仕組みがあり、

電気接続・開放箇所には接点アークが発生する。旧型 SVR

錆劣化

・外箱

吸湿劣化

・パッキン

・絶縁油,絶縁紙,ブッシ

ングカバー,その他絶縁物

紫外線劣化

・ブッシングカバー

応力・振動劣化

・ナット(緩み)

酸化劣化

・絶縁油,絶縁紙

熱・冷熱劣化

で、電圧を昇圧・降圧する。無停電で切り替えるために、

動作回数と

相関がある

劣化進展する部位

・絶縁紙

・コンデンサなど電子部品

(制御部)

機 械 摩 耗, 金 属 摩

耗粉の影響

・絶縁油

・駆動部(歯車,ばね)

接点アークの影響

・真空バルブ内部の電極

は、この接続・開放を絶縁油中でおこなうため、接点アー

絶縁油、駆動部および真空バルブ内部の電極の劣化進展

クによって絶縁油が汚損し、有害な可燃性ガスが発生する

は動作回数と相関関係があると考え、それらについて調査

弱点があった。そのため、接続・開放の動作回数が増える

することとした。

と絶縁油を取り替える等のメンテナンスが必要だった。そ

こで、メンテナンス費用を削減することを目的に、絶縁油

と分離された真空バルブ中で接続・開放をおこなう真空バ

ルブ式 SVR を導入した(第 2 図)。

3

絶縁油・駆動部の調査結果

動作回数が 1.7 万回~ 24 万回の合計 30 台の現場撤去品

から絶縁油を採取し、油中ガス分析した(第 3 図)。絶縁油

に含まれる可燃性ガス総量は、判定基準値(電気共同研究

65 巻 1 号に定める要注意レベル:500)を大きく下回って

いた。また、動作回数との可燃性ガス総量に明確な相関は

見られなかった。

第 2 図 真空バルブ式 SVR 内部 と 真空バルブの外観・構造

11

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP

- ページ: 13

-

研 究 成 果

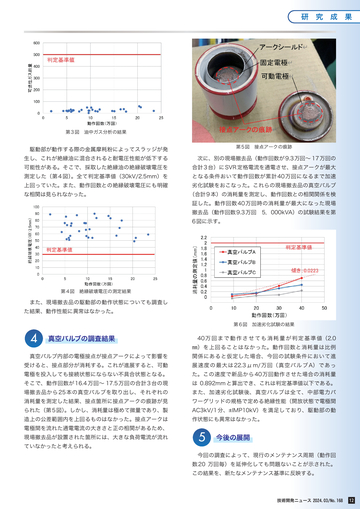

第 3 図 油中ガス分析の結果

駆動部が動作する際の金属摩耗粉によってスラッジが発

第 5 図 接点アークの痕跡

生し、これが絶縁油に混合されると耐電圧性能が低下する

次に、別の現場撤去品(動作回数が 9.3 万回~ 17 万回の

可能性がある。そこで、採取した絶縁油の絶縁破壊電圧を

合計 3 台)に SVR 定格電流を通電させ、接点アークが最大

測定した(第 4 図)。全て判定基準値(30kV/2.5mm)を

となる条件おいて動作回数が累計 40 万回になるまで加速

上回っていた。また、動作回数との絶縁破壊電圧にも明確

劣化試験をおこなった。これらの現場撤去品の真空バルブ

な相関は見られなかった。

(合計 9 本)の消耗量を測定し、動作回数との相関関係を検

証した。動作回数 40 万回時の消耗量が最大になった現場

撤去品(動作回数 9.3 万回 5,000kVA)の試験結果を第

6 図に示す。

第 4 図 絶縁破壊電圧の測定結果

また、現場撤去品の駆動部の動作状態についても調査し

た結果、動作性能に異常はなかった。

第 6 図 加速劣化試験の結果

4

真空バルブの調査結果

40 万 回 ま で 動 作 さ せ て も 消 耗 量 が 判 定 基 準 値(2.0

㎜)を上回ることはなかった。動作回数と消耗量は比例

真空バルブ内部の電極接点が接点アークによって影響を

関係にあると仮定した場合、今回の試験条件において進

受けると、接点部分が消耗する。これが進展すると、可動

展速度の最大は 22.3 μ m/ 万回(真空バルブ A)であっ

電極を投入しても接続状態にならない不具合状態となる。

た。この速度で新品から 40 万回動作させた場合の消耗量

そこで、動作回数が 16.4 万回~ 17.5 万回の合計 3 台の現

は 0.892mm と算出でき、これは判定基準値以下である。

場撤去品から 25 本の真空バルブを取り出し、それぞれの

また、加速劣化試験後、真空バルブは全て、中部電力パ

消耗量を測定した結果、接点箇所に接点アークの痕跡が見

ワーグリッドの規格で定める絶縁性能(開放状態で電極間

られた(第 5 図)。しかし、消耗量は極めて微量であり、製

AC3kV/1 分、±IMP10kV)を満足しており、駆動部の動

造上の公差範囲内を上回るものはなかった。接点アークは

作状態にも異常はなかった。

電極間を流れた通電電流の大きさと正の相関があるため、

現場撤去品が設置された箇所には、大きな負荷電流が流れ

ていなかったと考えられる。

5

今後の展開

今回の調査によって、現行のメンテナンス周期(動作回

数 20 万回毎)を延伸化しても問題ないことが示された。

この結果を、新たなメンテナンス基準に反映する。

技術開発ニュース 2024.03/No.168

12

�

- ▲TOP

- ページ: 14

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

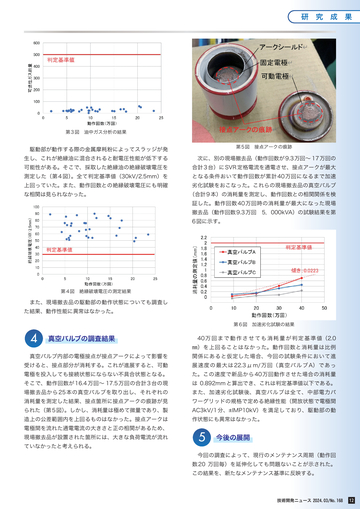

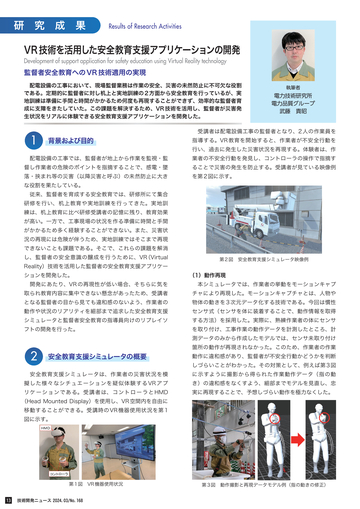

VR 技術を活用した安全教育支援アプリケーションの開発

Development of support application for safety education using Virtual Reality technology

監督者安全教育への VR 技術適用の実現

配電設備の工事において、現場監督業務は作業の安全、災害の未然防止に不可欠な役割

である。定期的に監督者に対し机上と実地訓練の 2 方面から安全教育を行っているが、実

地訓練は準備に手間と時間がかかるため何度も再現することができず、効率的な監督者育

成に支障をきたしていた。この課題を解決するため、VR 技術を活用し、監督者が災害発

生状況をリアルに体験できる安全教育支援アプリケーションを開発した。

執筆者

電力技術研究所

電力品質グループ

武藤 貴昭

1

背景および目的

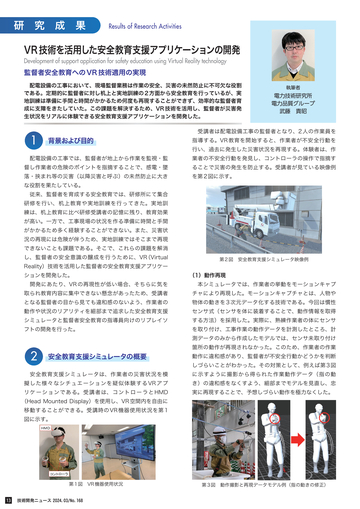

受講者は配電設備工事の監督者となり、2 人の作業員を

指導する。VR 教育を開始すると、作業者が不安全行動を

行い、過去に発生した災害状況を再現する。体験者は、作

配電設備の工事では、監督者が地上から作業を監視・監

業者の不安全行動を発見し、コントローラの操作で指摘す

督し作業者の危険のポイントを指摘することで、感電・墜

ることで災害の発生を防止する。受講者が見ている映像例

落・挟まれ等の災害(以降災害と呼ぶ)の未然防止に大き

を第 2 図に示す。

な役割を果たしている。

従来、監督者を育成する安全教育では、研修所にて集合

研修を行い、机上教育や実地訓練を行ってきた。実地訓

練は、机上教育に比べ研修受講者の記憶に残り、教育効果

が高い。一方で、工事現場の状況を作る準備に時間と手間

がかかるため多く経験することができない。また、災害状

況の再現には危険が伴うため、実地訓練ではそこまで再現

できないことも課題である。そこで、これらの課題を解消

し、監督者の安全意識の醸成を行うために、VR(Virtual

Reality)技術を活用した監督者の安全教育支援アプリケー

ションを開発した。

開発にあたり、VR の再現性が低い場合、そちらに気を

第 2 図 安全教育支援シミュレータ映像例

(1)動作再現

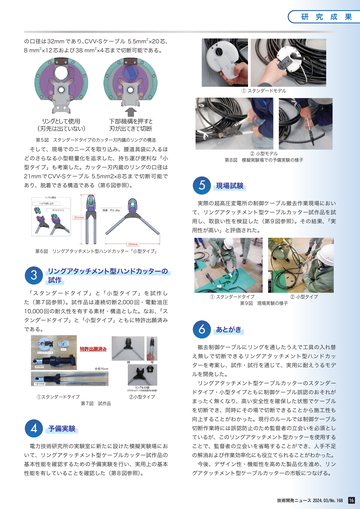

本シミュレータでは、作業者の挙動をモーションキャプ

取られ教育内容に集中できない懸念があったため、受講者

チャにより再現した。モーションキャプチャとは、人物や

となる監督者の目から見ても違和感のないよう、作業者の

物体の動きを 3 次元データ化する技術である。今回は慣性

動作や状況のリアリティを細部まで追求した安全教育支援

センサ式(センサを体に装着することで、動作情報を取得

シミュレータと監督者安全教育の指導員向けのリプレイソ

する方法)を採用した。実際に、熟練作業者の体にセンサ

フトの開発を行った。

を取り付け、工事作業の動作データを計測したところ、計

測データのみから作成したモデルでは、センサ未取り付け

2

安全教育支援シミュレータの概要

箇所の動作が再現されなかった。このため、作業者の作業

動作に違和感があり、監督者が不安全行動かどうかを判断

しづらいことがわかった。その対策として、例えば第 3 図

安全教育支援シミュレータは、作業者の災害状況を模

に示すように撮影から得られた作業動作データ(指の動

擬した様々なシチュエーションを疑似体験する VR アプ

き)の違和感をなくすよう、細部までモデルを見直し、忠

リケーションである。受講者は、コントローラと HMD

実に再現することで、予想しづらい動作を極力なくした。

(Head Mounted Display)を使用し、VR 空間内を自由に

移動することができる。受講時の VR 機器使用状況を第 1

図に示す。

HMD

コントローラ

第 1 図 VR 機器使用状況

13

技術開発ニュース 2024.03/No.168

第 3 図 動作撮影と再現データモデル例(指の動きの修正)

�

- ▲TOP

- ページ: 15

-

研 究 成 果

(2) 3D モデリング

本シミュレータでは、作業員、電柱、高所作業車等の

(1)VR 体験者の行動再現

リプレイソフトでは、第 6 図に示す簡易なアバターモデ

モデルについても、写真や仕様書から 3D モデルを作成し

ルが、安全教育支援シミュレータ内の受講者の行動を再現

た。再現性の低さによる必要な設備・道具類の不足によ

している。アバターモデルは、リプレイソフト上で受講者

り、受講者に安全上の不備と捉えられないよう、設備・道

の位置および頭の向きの時間変化を再現し、任意時間にお

具類の細部までこだわり、実態と違和感がないようにモデ

ける受講者の行動を振り返ることが可能となる。

ルの修正を行った。3D モデリング例を第 4 図に示す。

第 4 図 3D モデリング例

第 6 図 受講者のアバターデザイン

3

リプレイソフトの概要

(2)行動軌跡の再現

リプレイソフトには、受講者がいつ、どの位置で監督し

リプレイソフトは、監督者安全教育の指導員向けのソフ

ていたのか、どこを見ていたのかを CSV 形式のログで保存

トであり、安全教育支援シミュレータ内の受講者の行動を

する機能を付けた。これにより、受講者毎の行動軌跡など

パソコン上で振り返り可能な Windows アプリケーション

をデータ化し、分析する事を可能とした。受講者の行動軌

である。シークバーを操作することで、作業の任意時間に

跡例を第 7 図に示す。

受講者がどこに居たかの確認を可能とする。また、マウス

操作によりマルチアングルで VR 空間内の事象を確認する

新任監督者

ベテラン監督者

ことができるため、受講者が何に注目して監督していたか

の確認も可能である。リプレイソフトの画面例を第 5 図に

示す。

第 7 図 受講者の行動軌跡例

受講者

4

研究成果と今後の展開

本 VR 技術を活用した安全教育支援アプリケーションを

シークバー

経験豊富な監督者 9 名に体験してもらい、評価と課題の抽

再生・停止ボタン

出を行った。同アプリケーションは、作業員の挙動や設

備・道具類のリアリティを追求したことで、安全意識の醸

成や教育に効果的であると評価された。一部の体験者に

VR 酔いが見られたが、移動先に視点を固定する等、視点

の位置に気を付けることにより軽減された。

今回開発したアプリケーションは、2023 年度から中部

電力パワーグリッド(株)配電研修所の監督者安全教育に

導入済みである。本アプリケーションの導入により、災害

状況の体験が可能となっただけでなく、実地訓練では再現

困難な複数の災害状況シナリオを用意しており、実地訓練

第 5 図 リプレイソフト画面例

に比べて、より効率的な教育が可能となっている。今後は

得られた知見を活用し、他部門や関連会社への展開を考え

ている。

技術開発ニュース 2024.03/No.168

14

�

- ▲TOP

- ページ: 16

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

誤切断防止用リングアタッチメント型ケーブルカッターの開発

Development of Ring Attachment Type Cable Cutter for Preventing Accidental Disconnection

撤去制御ケーブルの誤切断防止対策に関する概念実証研究より

変電所をはじめ発電所や工場プラントでは、設備取替工事等で保護制御盤と電力用機器

を接続する制御ケーブル(CVV, CVV-S)を撤去する作業において、作業員が誤って運

転中ケーブルを切断してしまう誤切断事象が発生している。そのため変電部門では、制御

ケーブルは末端からリングを通して同一線であることを確認したうえで切断するルールと

なっているが、それでも誤切断が発生するリスクがある。

そこで、ルールを守りつつ安全で確実に使うことができる新たな工具を開発した。

1

執筆者

電力技術研究所

電力設備グループ

杉本 敏文

現場の実態調査

制御ケーブルの撤去作業の様子を第 1 図に示す。

① 大口径品

第 2 図 リング

2

② 小型品

第 3 図 現状のカッター

リングアタッチメント型ハンドカッターの

考案

現場の実態調査にて判明したリスクを解消するため、制

第 1 図 制御ケーブル撤去作業

御ケーブルにリングを通して、器具を入れ替えることな

く、ケーブルを包み込むようにその場でそのまま切断でき

制御ケーブルの撤去作業では、撤去するケーブルを先端

るハンドカッターを考案した。なお、リング単体としても

からたどり、たるませることまではかろうじて可能という

使いやすくなるよう、カッター刃内蔵のリングをヘッド部

状況であるが、制御ケーブルを全線引き抜くことは困難な

として脱着できる構造としたことから「リングアタッチメ

ため、途中切断が効率的であるといえる。しかし、この途

ント型ハンドカッター」と呼ぶこととした。

中切断においては過去から誤切断が発生しており、現状で

まず、大径ケーブルを手動・電動油圧の両方で切断でき

は、監督者立会いのもと、末端からリング(第 2 図参照)

る「スタンダードタイプ」(第 4 図参照)を設計した。

を通して同一線であることを確認したうえで黄色テープの

目印を付けて切断することをルールとしている。

こうしたルールが適用されているものの、それでも誤切

断のリスクは無くなっていない。また、監督者立会いを要

するため現場の人手不足にもつながっている。

このリスクの要因を現場の実態から考察すると、以下の

2 つが考えられた。

(1)リングを通したケーブルとは別のケーブルを切断

リングとは別工具であるカッターを用いているため、

誤って別のケーブルに挿入して切断してしまう。

(2)隣のケーブルも巻き込んで切断

制御ケーブルの切断は、主に市販の大口径カッター(第

3 図①参照)で実施しているため、カッターの刃先が大き

第 4 図 リングアタッチメント型ハンドカッター「スタンダードタイプ」

く、隣の制御ケーブルを巻き込んで切断してしまう。な

リング機能とカッター刃は同一品のカッター刃内蔵のリ

お、小型ハンドカッター(第 3 図②参照)もあるが、多数

ングとし、重量を 5kg 以下の軽量品とした。そして、リン

回の素早い操作を要するラチェット方式のため扱いづら

グとして使用する際にはカッター刃が出ないような安全上

く、実際はあまり使われていない。

の配慮を徹底した。スタンダードタイプのカッター刃内蔵

のリングの構造を第 5 図に示す。カッター刃内蔵のリング

15

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP

- ページ: 17

-

研 究 成 果

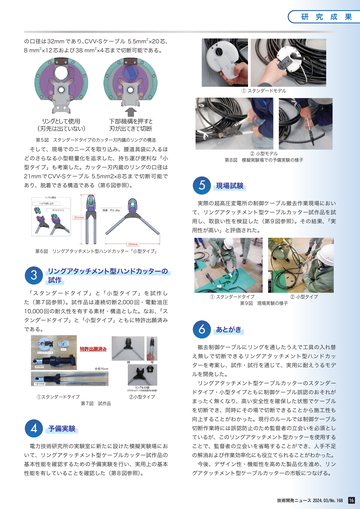

の口径は 32mm であり、CVV-S ケーブル 5.5mm2×20 芯、

8 mm2×12 芯および 38 mm2×4 芯まで切断可能である。

① スタンダードモデル

第5図 スタンダードタイプのカッター刃内臓のリングの構造

そして、現場でのニーズを取り込み、腰道具袋に入るほ

② 小型モデル

第8図 模擬実験場での予備実験の様子

どのさらなる小型軽量化を追求した、持ち運び便利な「小

型タイプ」も考案した。カッター刃内蔵のリングの口径は

21mm で CVV-S ケーブル 5.5mm2×8 芯まで切断可能で

あり、脱着できる構造である(第 6 図参照)。

5

現場試験

実際の超高圧変電所の制御ケーブル撤去作業現場におい

て、リングアタッチメント型ケーブルカッター試作品を試

用し、取扱い性を検証した(第 9 図参照)。その結果、「実

用性が高い」と評価された。

第6図 リングアタッチメント型ハンドカッター「小型タイプ」

3

リングアタッチメント型ハンドカッターの

試作

「 ス タ ン ダ ー ド タ イ プ 」 と「 小 型 タ イ プ 」 を 試 作 し

① スタンダードタイプ ② 小型タイプ

第9図 現場実験の様子

た(第 7 図参照)。試作品は連続切断 2,000 回・電動油圧

10,000 回の耐久性を有する素材・構造とした。なお、「ス

タンダードタイプ」と「小型タイプ」ともに特許出願済み

である。

6

あとがき

撤去制御ケーブルにリングを通したうえで工具の入れ替

え無しで切断できるリングアタッチメント型ハンドカッ

ターを考案し、試作・試行を通じて、実用に耐えうるモデ

ルを開発した。

リングアタッチメント型ケーブルカッターのスタンダー

①スタンダードタイプ ②小型タイプ

第7図 試作品

4

予備実験

ドタイプ・小型タイプともに制御ケーブル誤認のおそれが

まったく無くなり、高い安全性を確保した状態でケーブル

を切断でき、同時にその場で切断できることから施工性も

向上することがわかった。現行のルールでは制御ケーブル

切断作業時には誤認防止のため監督者の立会いを必須とし

ているが、このリングアタッチメント型カッターを使用する

電力技術研究所の実験室に新たに設けた模擬実験場にお

ことで、監督者の立会いを省略することができ、人手不足

いて、リングアタッチメント型ケーブルカッター試作品の

の解消および作業効率化にも役立てられることがわかった。

基本性能を確認するための予備実験を行い、実用上の基本

今後、デザイン性・機能性を高めた製品化を進め、リン

性能を有していることを確認した(第 8 図参照)。

グアタッチメント型ケーブルカッターの市販につなげる。

技術開発ニュース 2024.03/No.168

16

�

- ▲TOP

- ページ: 18

- Results of Research Activities

分割式特殊柱の開発

Development of Split Type Special Pole

コストダウン、施工効率向上、お客さまニーズの達成、環境負荷低減の実現

執筆者

近年の電力業界を取り巻く環境変化を踏まえ、さらなるコストダウン、施工効率向上、お

客さまニーズの達成、環境負荷低減が求められている。一方で、従来の継台式特殊柱はそ

の構造から高コスト、用地交渉難航、リユース不可といった課題があった。このため、従来

品と同等の長期信頼性確保を前提に、これらの課題を解決した分割式特殊柱を開発した。

1

エンジニアリングセンター

用品グループ

小森 隼登

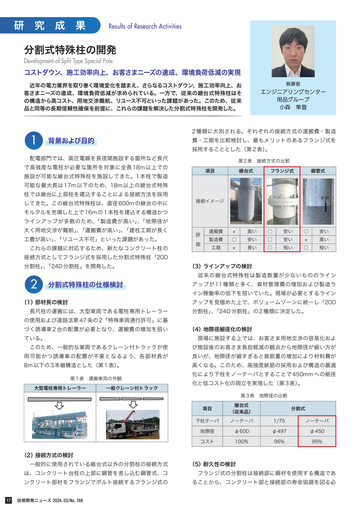

2 種類に大別される。それぞれの接続方式の運搬費・製造

背景および目的

費・工期を比較検討し、最もメリットのあるフランジ式を

採用することとした(第 2 表)。

配電部門では、高圧電線を長径間施設する箇所など長尺

第 2 表 接続方式の比較

で高強度な電柱が必要な箇所を対象に全長 18m 以上での

項目

施設が可能な継台式特殊柱を施設してきた。1 本柱で製造

継台式

フランジ式

鋼管式

可能な最大長は 17m 以下のため、18m 以上の継台式特殊

柱では継台に上部柱を建込することによる接続方法を採用

してきた。この継台式特殊柱は、直径 600m の継台の中に

接続イメージ

モルタルを充填した上で 16m の 1 本柱を建込する構造かつ

ラインアップが多数のため、

「製造費が高い」、「地際径が

工費が高い」、「リユース不可」といった課題があった。

これらの課題に対応するため、新たなコンクリート柱の

接続方式としてフランジ式を採用した分割式特殊柱「20D

分割柱」、「24D 分割柱」を開発した。

2

分割式特殊柱の仕様検討

(1)部材長の検討

運搬費

×

高い

○

安い

○

安い

価

太く用地交渉が難航」、「運搬費が高い」、「建柱工期が長く

評

研 究 成 果

製造費

○

安い

○

安い

×

高い

工期

×

長い

○

短い

○

短い

(3)ラインアップの検討

従来の継台式特殊柱は製造数量が少ないもののライン

アップが 11 種類と多く、資材管理費の増加および製造ラ

イン稼働率の低下を招いていた。現場が必要とするライン

アップを見極めた上で、ボリュームゾーンに統一し「20D

長尺柱の運搬には、大型車両である電柱専用トレーラー

分割柱」、「24D 分割柱」の 2 種類に決定した。

の使用および道路法第 47 条の 2「特殊車両通行許可」に基

づく誘導車 2 台の配置が必要となり、運搬費の増加を招い

ている。

現場に施設する上では、お客さま用地交渉の容易化およ

このため、一般的な車両であるクレーン付トラックが使

び施設後のお客さま負担軽減の観点から地際径が細い方が

用可能かつ誘導車の配置が不要となるよう、各部材長が

良いが、地際径が細すぎると鉄筋量の増加により材料費が

8m 以下の 3 本継構造とした(第 1 表)。

高くなる。このため、高強度鉄筋の採用および構造の最適

第 1 表 運搬車両の外観

大型電柱専用トレーラー

一般クレーン付トラック

(2)接続方式の検討

一般的に使用されている継台式以外の分割柱の接続方式

は、コンクリート台柱の上部に鋼管を差し込む鋼管式、コ

ンクリート部材をフランジでボルト接続するフランジ式の

17

(4)地際径細径化の検討

技術開発ニュース 2024.03/No.168

化により下柱をノーテーパとすることで 450mm への細径

化と低コスト化の両立を実現した(第 3 表)。

第 3 表 地際径の比較

項目

継台式

(従来品)

下柱テーパ

ノーテーパ

1/75

ノーテーパ

地際径

φ 600

φ 497

φ 450

コスト

100%

96%

95%

分割式

(5)耐久性の検討

フランジ式の分割柱は接続部に鋼材を使用する構造であ

ることから、コンクリート部と接続部の寿命協調を図る必

�

- ▲TOP

- ページ: 19

- 要がある。過去の検討にて、コンクリートの中性化の進展

後に内部の鉄筋が腐食し始め強度低下に至るまでの期間と

して、コンクリート部の期待寿命を 80 年と算出している

3

作業性検証結果

ことから、接続部の期待寿命も 80 年を満足するよう各部

開発した分割式特殊柱を用いて建柱手順の作業性検証を

材の構造検討を行った。

行った。建柱パターンとしては、上柱・中柱・下柱の接続手

検討の結果、ボルトナットに新たに高耐食塗装を採用す

順および柱上・地上接続の組み合わせを検討する必要があ

ることでコンクリート部との寿命協調を図りつつ、コスト

る。安全性を確保した上で効率的な作業手順を確立し、従

を最小限に抑えることを実現した。

来品より▲ 291分/ 本の施工時間削減を実現した(第 5 表)。

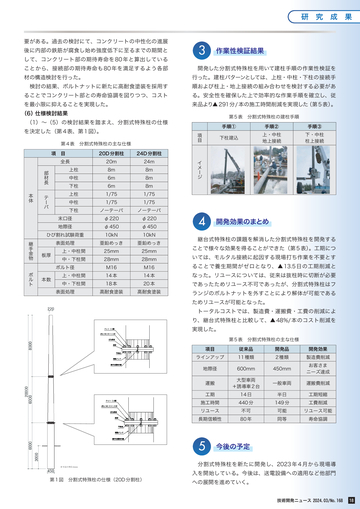

(6)仕様検討結果

第 5 表 分割式特殊柱の建柱手順

(1)~(5)の検討結果を踏まえ、分割式特殊柱の仕様

項目

を決定した(第 4 表、第 1 図)。

第 4 表 分割式特殊柱の主な仕様

20D 分割柱

24D 分割柱

20m

24m

上柱

8m

8m

中柱

6m

8m

下柱

6m

8m

上柱

1/75

1/75

全長

部材長

テーパ

中柱

1/75

1/75

下柱

ノーテーパ

ノーテーパ

手順①

手順②

手順③

下柱建込

上・中柱

地上接続

下・中柱

柱上接続

イメージ

項 目

本体

継手金物

ボルト

研 究 成 果

4

末口径

φ 220

φ 220

地際径

φ 450

φ 450

ひび割れ試験荷重

10kN

10kN

表面処理

亜鉛めっき

亜鉛めっき

上・中柱間

25mm

25mm

中・下柱間

28mm

28mm

M16

M16

14 本

14 本

なった。リユースについては、従来は抜柱時に切断が必要

18 本

20 本

高耐食塗装

高耐食塗装

であったためリユース不可であったが、分割式特殊柱はフ

板厚

ボルト径

本数

上・中柱間

中・下柱間

表面処理

開発効果のまとめ

継台式特殊柱の課題を解消した分割式特殊柱を開発する

ことで様々な効果を得ることができた(第 5 表)。工期につ

いては、モルタル接続に起因する現場打ち作業を不要とす

ることで養生期間がゼロとなり、▲ 13.5 日の工期削減と

ランジのボルトナットを外すことにより解体が可能である

ためリユースが可能となった。

トータルコストでは、製造費・運搬費・工費の削減によ

り、継台式特殊柱と比較して、▲ 48%/ 本のコスト削減を

実現した。

第 5 表 分割式特殊柱の主な仕様

項目

従来品

開発品

開発効果

ラインアップ

11 種類

2 種類

製造費削減

地際径

600mm

450mm

お客さま

ニーズ達成

運搬

大型車両

+誘導車 2 台

一般車両

運搬費削減

工期

14 日

半日

工期短縮

施工時間

440 分

149 分

工費削減

リユース

不可

可能

リユース可能

長期信頼性

80 年

同等

寿命協調

5

※寸法の単位はmm

第 1 図 分割式特殊柱の仕様(20D 分割柱)

今後の予定

分割式特殊柱を新たに開発し、2023 年 4 月から現場導

入を開始している。今後は、送電設備への適用など他部門

への展開を進めていく。

技術開発ニュース 2024.03/No.168

18

�

- ▲TOP

- ページ: 20

- Results of Research Activities

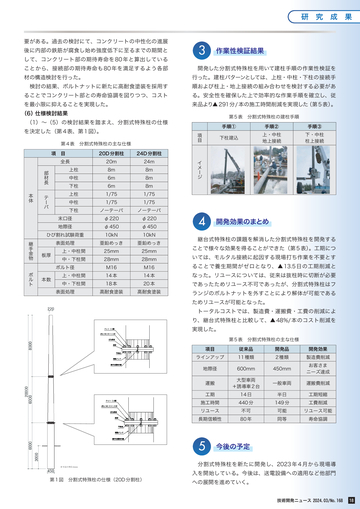

給電系共通プラットフォームの開発

Deployment of universal platform for systems to support power system operations

給電系システム向け共通インフラ開発による新たなシステム開発・保守環境の整備

執筆者

既存の給電系システムは、システム毎での構築が起因して設備の肥大化、開発・保守費

用の増大化が課題であった。そこで、これらの課題解決を目的にデータ連係機能、スト

レージ機能、WEB 表示機能を共通インフラ化した給電系共通プラットフォームを開発し

た。また、大規模災害対応力の強化を目的に 2 拠点化を実現した。

1

系統運用部

系統システム開発グループ

北原 遼・長瀬 友彦

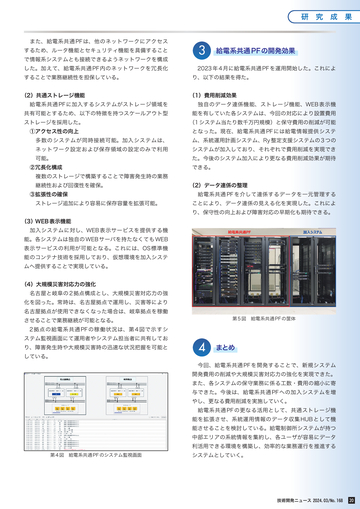

給電系共通PF

背 景

共通ストレージ機能

給電制御所システムのような指令制御業務を扱うシステ

NAS1

ム以外の系統運用業務を支援する多くのシステム(以下、

NAS2

給電系システム)は、従来、支援ニーズ毎に個別のシステ

NAS3

ム開発を指向してきた。本開発方法は、入力から出力まで

…

研 究 成 果

一貫した機能開発をするため、品質管理が容易、開発ベン

Cシス

テム

WEB表示機能

新規

システム

・・・

データ連係機能

配信

サーバ

UTM

拠点FW

給制FW

連係

サーバ

NASn

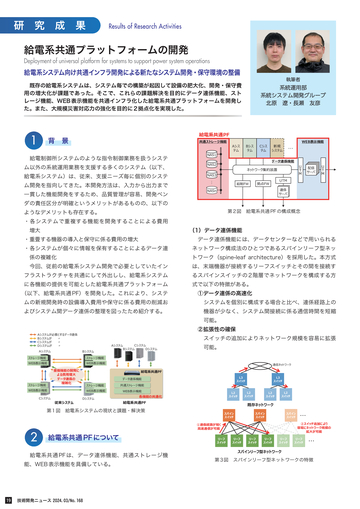

第 2 図 給電系共通 PF の構成概念

ようなデメリットも存在する。

増大

Bシス

テム

ネットワーク集約装置

ダの責任区分が明確というメリットがあるものの、以下の

・各システムで重複する機能を開発することによる費用

Aシス

テム

(1)データ連係機能

データ連係機能には、データセンターなどで用いられる

・重畳する機器の導入と保守に係る費用の増大

・各システムが個々に情報を保有することによるデータ連

ネットワーク構成法のひとつであるスパインリーフ型ネッ

トワーク(spine-leaf architecture)を採用した。本方式

係の複雑化

今回、従前の給電系システム開発で必要としていたイン

は、末端機器が接続するリーフスイッチとその間を接続す

フラストラクチャを共通にして外出しし、給電系システム

るスパインスイッチの 2 階層でネットワークを構成する方

に各機能の提供を可能とした給電系共通プラットフォーム

式で以下の特徴がある。

(以下、給電系共通 PF)を開発した。これにより、システ

ムの新規開発時の設備導入費用や保守に係る費用の削減お

よびシステム間データ連係の整理を図ったため紹介する。

①データ連係の高速化

システムを個別に構成する場合と比べ、連係経路上の

機器が少なく、システム間接続に係る通信時間を短縮

可能。

②拡張性の確保

Aシステムが必要とするデータ連係

Bシステムが

〃

Cシステムが

〃

Dシステムが

〃

Aシステム

スイッチの追加によりネットワーク規模を容易に拡張

Aシステム

Bシステム

ストレージ機能

Cシステム

Bシステム

Dシステム

可能。

ストレージ機能

WEB表示機能

WEB表示機能

重複機能の開発に

よる費用増大

データ連係の

複雑化

ストレージ機能

従来システム

L3

スイッチ

データ連係機能

WEB表示機能

Cシステム

通信ネットワーク

給電系共通PF

ストレージ機能

共通ストレージ機能

WEB表示機能

WEB表示機能

Dシステム

給電系共通PF

L2

スイッチ

スパイン

スイッチ

スパイン

スイッチ

スパイン

スイッチ

給電系共通 PF について

能、WEB 表示機能を具備している。

技術開発ニュース 2024.03/No.168

リーフ

スイッチ

・・・

②スイッチ追加により

容易にネットワーク規模の

拡大が可能

①連係経路が短く

高速通信が可能

給電系共通 PF は、データ連係機能、共通ストレージ機

19

L2

スイッチ

既存ネットワーク

第 1 図 給電系システムの現状と課題・解決策

2

L2

スイッチ

L2

スイッチ

各機能の共通化

L3

スイッチ

リーフ

スイッチ

リーフ

スイッチ

リーフ

スイッチ

リーフ

スイッチ

リーフ

スイッチ

・・・

スパインリーフ型ネットワーク

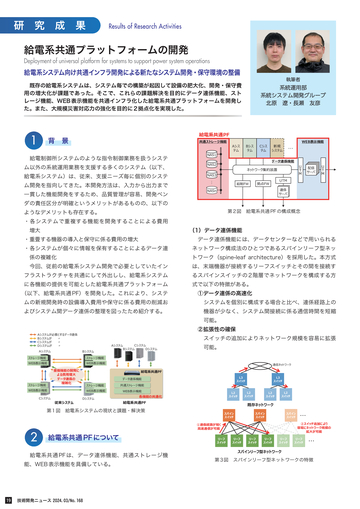

第 3 図 スパインリーフ型ネットワークの特徴

�

- ▲TOP

- ページ: 21

-

研 究 成 果

また、給電系共通 PF は、他のネットワークにアクセス

するため、ルータ機能とセキュリティ機能を具備すること

で情報系システムとも接続できるようネットワークを構成

3

給電系共通 PF の開発効果

した。加えて、給電系共通 PF 内のネットワークを冗長化

2023 年 4 月に給電系共通 PF を運用開始した。これによ

することで業務継続性を担保している。

り、以下の結果を得た。

(2)共通ストレージ機能

給電系共通 PF に加入するシステムがストレージ領域を

共有可能とするため、以下の特徴を持つスケールアウト型

ストレージを採用した。

①アクセス性の向上

(1)費用削減効果

独自のデータ連係機能、ストレージ機能、WEB 表示機

能を有していた各システムは、今回の対応により設置費用

(1 システム当たり数千万円規模)と保守費用の削減が可能

となった。現在、給電系共通 PF には給電情報提供システ

多数のシステムが同時接続可能。加入システムは、

ム、系統運用計画システム、Ry 整定支援システムの 3 つの

ネットワーク設定および保存領域の設定のみで利用

システムが加入しており、それぞれで費用削減を実現でき

可能。

た。今後のシステム加入により更なる費用削減効果が期待

②冗長化構成

複数のストレージで構築することで障害発生時の業務

継続性および回復性を確保。

③拡張性の確保

ストレージ追加により容易に保存容量を拡張可能。

できる。

(2)データ連係の整理

給電系共通 PF を介して連係するデータを一元管理する

ことにより、データ連係の見える化を実現した。これによ

り、保守性の向上および障害対応の早期化も期待できる。

(3)WEB 表示機能

加入システムに対し、WEB 表示サービスを提供する機

能。各システムは独自の WEB サーバを持たなくても WEB

表示サービスの利用が可能となる。これには、OS 標準機

能のコンテナ技術を採用しており、仮想環境を加入システ

ムへ提供することで実現している。

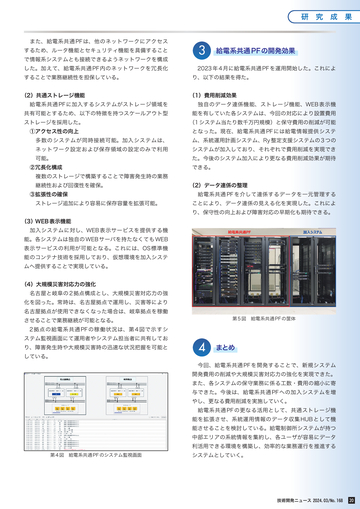

(4)大規模災害対応力の強化

名古屋と岐阜の 2 拠点構成とし、大規模災害対応力の強

化を図った。常時は、名古屋拠点で運用し、災害等により

名古屋拠点が使用できなくなった場合は、岐阜拠点を稼働

第 5 図 給電系共通 PF の筐体

させることで業務継続が可能となる。

2 拠点の給電系共通 PF の稼働状況は、第 4 図で示すシ

ステム監視画面にて運用者やシステム担当者に共有してお

り、障害発生時や大規模災害時の迅速な状況把握を可能と

している。

4

まとめ

今回、給電系共通 PF を開発することで、新規システム

開発費用の削減や大規模災害対応力の強化を実現できた。

また、各システムの保守業務に係る工数・費用の縮小に寄

与できた。今後は、給電系共通 PF への加入システムを増

やし、更なる費用削減を実施していく。

給電系共通 PF の更なる活用として、共通ストレージ機

能を拡張させ、系統運用情報のデータ収集 HUB として機

能させることを検討している。給電制御所システムが持つ

中部エリアの系統情報を集約し、各ユーザが容易にデータ

利活用できる環境を構築し、効率的な業務運行を推進する

第 4 図 給電系共通 PF のシステム監視画面

システムとしていく。

技術開発ニュース 2024.03/No.168

20

�

- ▲TOP

- ページ: 22

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

復水器洗浄装置ボールカウンタの開発と精度向上

New development of sponge rubber ball counter for a condenser cleaning system

工業用カウンタを応用した光学式ボールカウンタの開発

執筆者

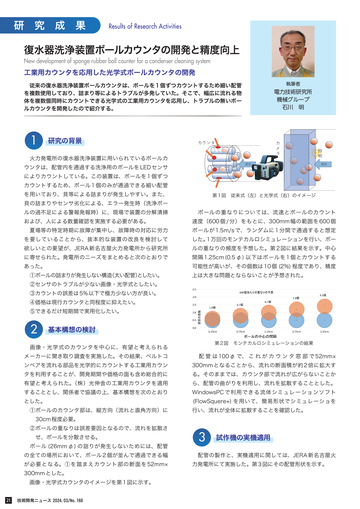

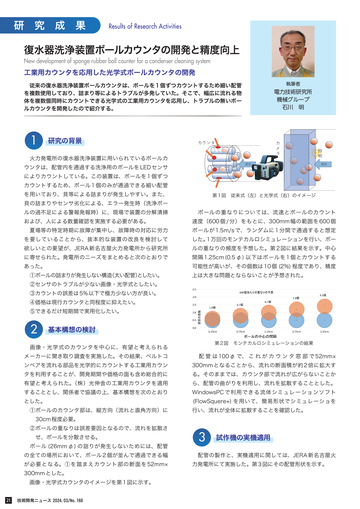

従来の復水器洗浄装置ボールカウンタは、ボールを 1 個ずつカウントするため細い配管

を複数使用しており、詰まり等によるトラブルが多発していた。そこで、幅広に流れる物

体を複数個同時にカウントできる光学式の工業用カウンタを応用し、トラブルの無いボー

ルカウンタを開発したので紹介する。

1

研究の背景

電力技術研究所

機械グループ

石川 明

カウンタ

火力発電所の復水器洗浄装置に用いられているボールカ

カ

メ

ラ

流れ

ウンタは、配管内を通過する洗浄用のボールを LED センサ

照

明

流れ

によりカウントしている。この装置は、ボールを 1 個ずつ

カウントするため、ボール 1 個のみが通過できる細い配管

を用いており、貝等による詰まりが発生しやすい。また、

第 1 図 従来式(左)と光学式(右)のイメージ

貝の詰まりやセンサ劣化による、エラー発生時(洗浄ボー

ルの過不足による警報発報時)に、現場で装置の分解清掃

ボールの重なりについては、流速とボールのカウント

および、人による数量確認を実施する必要がある。

速度(600 個 / 分)をもとに、300mm 幅の範囲を 600 個

夏場等の特定時期に故障が集中し、故障時の対応に労力

ボールが 1.5m/s で、ランダムに 1 分間で通過すると想定

を要していることから、抜本的な装置の改良を検討して

した。1 万回のモンテカルロシミュレーションを行い、ボー

欲しいとの要望が、JERA 新名古屋火力発電所から研究所

ルの重なりの頻度を予想した。第 2 図に結果を示す。中心

に寄せられた。発電所のニーズをまとめると次のとおりで

間隔 1.25cm(0.5 φ ) 以下はボールを 1 個とカウントする

あった。

可能性が高いが、その個数は 10 個 (2%) 程度であり、精度

①ボールの詰まりが発生しない構造

(太い配管)

としたい。

上は大きな問題とならないことが予想された。

②センサのトラブルが少ない画像・光学式としたい。

③カウントの誤差は 5% 以下で極力少ない方が良い。

④価格は現行カウンタと同程度に抑えたい。

⑤できるだけ短期間で実用化したい。

2

基本構想の検討

第 2 図 モンテカルロシミュレーションの結果

画像・光学式のカウンタを中心に、有望と考えられる

メーカーに聞き取り調査を実施した。その結果、ベルトコ

配 管 は 100 φ で、 こ れ が カ ウ ン タ 窓 部 で 52mm×

ンベアを流れる部品を光学的にカウントする工業用カウン

300mm となることから、流れの断面積が約 2 倍に拡大す

タを利用することが、開発期間や価格の面も含め総合的に

る。そのままでは、カウンタ部で流れが広がらないことか

有望と考えられた。(株)光伸舎の工業用カウンタを適用

ら、配管の曲がりを利用し、流れを拡散することとした。

することとし、関係者で協議の上、基本構想を次のとおり

WindowsPC で利用できる流体シミュレーションソフト

とした。

(FlowSquere+) を用いて、簡易形状でシミュレーショを

①ボールのカウンタ部は、縦方向(流れと直角方向)に

行い、流れが全体に拡散することを確認した。

30cm 程度必要。

②ボールの重なりは誤差要因となるので、流れを拡散さ

せ、ボールを分散させる。

ボール (26mm φ ) の詰りが発生しないためには、配管

試作機の実機適用

の全ての場所において、ボール 2 個が並んで通過できる幅

配管の製作と、実機適用に関しては、JERA 新名古屋火

が必要となる。①を踏まえカウント部の断面を 52mm×

力発電所にて実施した。第 3 図にその配管形状を示す。

300mm とした。

画像・光学式カウンタのイメージを第 1 図に示す。

21

3

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP

- ページ: 23

-

研 究 成 果

第 3 図 試作機の配管形状

配管と工業用カウンタを組み合わせた試作機を実機適用

した結果、ボールを実用的な精度でカウントでき、従来式

のような詰まりの発生は皆無であった。

第 5 図 改良後の配管形状

また、改良配管と工業用カウンタを実機に配置した現場

の状況を図 6 に示す。

4

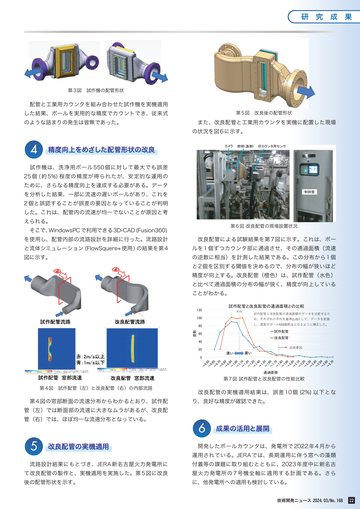

精度向上をめざした配管形状の改良

カメラ

照明(裏側)

旧カウンタ用センサ

試作機は、洗浄用ボール 550 個に対して最大でも誤差

25 個 ( 約 5%) 程度の精度が得られたが、安定的な運用の

ために、さらなる精度向上を達成する必要がある。データ

を分析した結果、一部に流速の遅いボールがあり、これを

制御盤

2 個と誤認することが誤差の要因となっていることが判明

した。これは、配管内の流速が均一でないことが原因と考

えられる。

第 6 図 改良配管の現場設置状況

そこで、WindowsPC で利用できる 3D-CAD(Fusion360)

を使用し、配管内部の流路設計を詳細に行った。流路設計

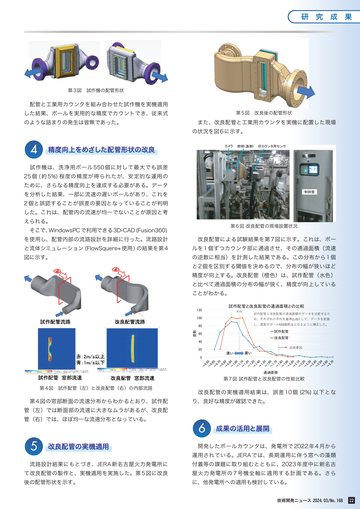

改良配管による試験結果を第 7 図に示す。これは、ボー

と流体シミュレーション(FlowSquere+ 使用 )の結果を第 4

ルを 1 個ずつカウンタ部に通過させ、その通過面積(流速

図に示す。

の逆数に相当)を計測した結果である。この分布から 1 個

と 2 個を区別する閾値を決めるので、分布の幅が狭いほど

精度が向上する。改良配管(橙色)は、試作配管(水色)

と比べて通過面積の分布の幅が狭く、精度が向上している

ことがわかる。

120

試作配管と改良配管の通過面積との比較

平均

試作配管と改良配管の通過面積のデータを比較するた

100

め、それぞれの平均を基準(1.0)として、データを変換

し、度数がボール550個相当となるように補正した。

度数

80

試作配管

60

改良配管

40

20

0

速い

誤差要因

遅い

通過面積

第 7 図 試作配管と改良配管の性能比較

第 4 図 試作配管(左)と改良配管(右)の内部流路

第 4 図の窓部断面の流速分布からわかるとおり、試作配

改良配管の実機適用結果は、誤差 10 個 (2%) 以下とな

り、良好な精度が確認できた。

管(左)では断面部の流速に大きなムラがあるが、改良配

管(右)では、ほぼ均一な流速分布となっている。

5

改良配管の実機適用

6

成果の活用と展開

開発したボールカウンタは、発電所で 2022 年 4 月から

運用されている。JERA では、長期運用に伴う窓への藻類

流路設計結果にもとづき、JERA 新名古屋火力発電所に

付着等の課題に取り組むとともに、2023 年度中に新名古

て改良配管の製作と、実機適用を実施した。第 5 図に改良

屋火力発電所の 7 号機全軸に適用する計画である。さら

後の配管形状を示す。

に、他発電所への適用も検討している。

技術開発ニュース 2024.03/No.168

22

�

- ▲TOP

- ページ: 24

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

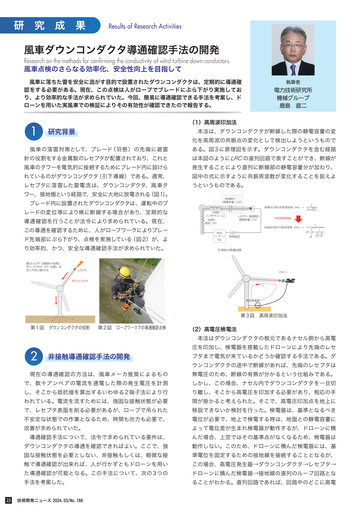

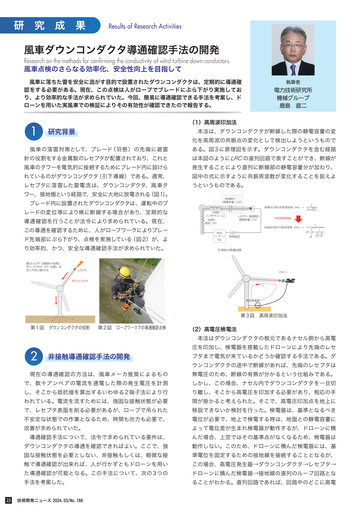

風車ダウンコンダクタ導通確認手法の開発

Research on the methods for confirming the conductivity of wind turbine down conductors.

風車点検のさらなる効率化、安全性向上を目指して

風車に落ちた雷を安全に逃がす目的で設置されたダウンコンダクタは、定期的に導通確

認をする必要がある。現在、この点検は人がロープでブレードにぶら下がり実施してお

り、より効率的な手法が求められていた。今回、簡易に導通確認できる手法を考案し、ド

ローンを用いた実風車での検証によりその有効性が確認できたので報告する。

執筆者

電力技術研究所

機械グループ

鹿島 直二

1

(1)高周波印加法

研究背景

本法は、ダウンコンダクタが断線した際の静電容量の変

化を高周波の共振点の変化として検出しようというもので

風車の落雷対策として、ブレード(羽根)の先端に避雷

ある。図 3 に原理図を示す。ダウンコンダクタを含む経路

針の役割をする金属製のレセプタが配置されており、これと

は本図のようにLRC の直列回路で表すことができ、断線が

風車のタワーを電気的に接続するためにブレード内に設けら

発生することにより直列に断線部の静電容量分が加わり、

れているのがダウンコンダクタ(引下導線)である。通常、

図中の式に示すように共振周波数が変化することを捉えよ

レセプタに落雷した雷電流は、ダウンコンダクタ、風 車タ

うというものである。

ワー、接地極という経路で、安全に大地に放電される(図1)

。

断線部の

静電容量[Cd]

ブレード内に設置されたダウンコンダクタは、運転中のブ

レードの変位等により稀に断線する場合があり、定期的な

導通確認を行うことが法令により求められている。現在、

この導通を確認するために、人がロープワークによりブレー

ド先端部にぶら下がり、点検を実施している(図 2)が、よ

り効率的、かつ、安全な導通確認手法が求められていた。

雷はレセプタ(避雷針の役割)、

ダウンコンダクタ、タワーを通り、安

全に大地に導かれる

断線なし時の共振周波数(Hz)=

回路の

インダクタンス[L]

レセプタ-電極間の

静電容量[Ct]

回路の

抵抗[R]

共振周波数増加

2π

断線あり時の共振周波数(Hz)=

Amp

SG

2π

制限抵抗

1

1

1

1

+

1

計測系の等価回路

レセプタ

ドローン

ダウンコンダクタ

I

高周波電源

第 3 図 高周波印加法

C o p y r i g h t © C h u b u E l e c t r i c P o we r C o . , I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d .

第 1 図 ダウンコンダクタの役割

第 2 図 ロープワークでの導通確認点検

(2)高電圧検電法

本法はダウンコンダクタの根元であるナセル側から高電

2

23

非接触導通確認手法の開発

圧を印加し、検電器を搭載したドローンにより先端のレセ

プタまで電気が来ているかどうか確認する手法である。ダ

ウンコンダクタの途中で断線があれば、先端のレセプタは

現在の導通確認の方法は、風車メーカ推奨によるもの

無電圧のため、断線の有無が分かるという仕組みである。

で、数十アンペアの電流を通電した際の発生電圧を計測

しかし、この場合、ナセル内でダウンコンダクタを一旦切

し、そこから抵抗値を算出するいわゆる 2 端子法により行

り離し、そこから高電圧を印加する必要があり、相応の手

われている。電流を流すためには、強固な接触状態が必要

間が掛かると考えられた。そこで、高電圧印加点を地上に

で、レセプタ表面を削る必要があるが、ローブで吊られた

移設できないか検討を行った。検電器は、基準となるべき

不安定な状態での作業となるため、時間も労力も必要で、

電位が必要で、地上で検電する時は、地面との静電容量に

改善が求められていた。

よって電位差が生まれ検電器が動作するが、ドローンに積

導通確認手法について、法令で求められている要件は、

んだ場合、上空ではその基準点がなくなるため、検電器は

ダウンコンダクタの導通を確認できればよい。ここで、強

動作しない。このため、ドローンに積んだ検電器には、基

固な接触状態を必要としない、非接触もしくは、軽微な接

準電位を固定するための接地線を接続することとなるが、

触で導通確認が出来れば、人が行かずともドローンを用い

この場合、高電圧発生器→ダウンコンダクタ→レセプタ→

た導通確認が可能となる。この手法について、次の 3 つの

ドローンに積んだ検電器→接地線の直列のループ回路とな

手法を考案した。

ることがわかる。直列回路であれば、回路中のどこに高電

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP

- ページ: 25

-

研 究 成 果

圧発生器をおいても良いのでは?という発想の元、高電圧

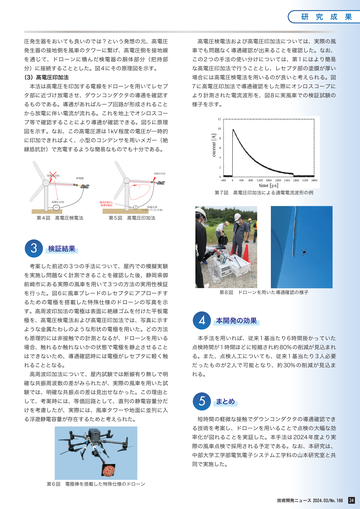

高電圧検電法および高電圧印加法については、実際の風

発生器の接地側を風車のタワーに繋げ、高電圧側を接地線

車でも問題なく導通確認が出来ることを確認した。なお、

を通じて、ドローンに積んだ検電器の胴体部分(把持部

この 2 つの手法の使い分けについては、第 1 にはより簡易

分)に接続することとした。図 4 にその原理図を示す。

な高電圧印加法で行うこととし、レセプタ部の塗膜が厚い

(3)高電圧印加法

場合には高電圧検電法を用いるのが良いと考えられる。図

本法は高電圧を印加する電線をドローンを用いてレセプ

7 に高電圧印加法で導通確認をした際にオシロスコープに

タ部に近づけ放電させ、ダウンコンダクタの導通を確認す

より計測された電流波形を、図 8 に実風車での検証試験の

るものである。導通があればループ回路が形成されること

様子を示す。

から放電に伴い電流が流れる。これを地上でオシロスコー

プ等で確認することにより導通が確認できる。図 5 に原理

図を示す。なお、この高電圧源は 1kV 程度の電圧が一時的

に印加できればよく、小型のコンデンサを用いメガー(絶

縁抵抗計)で充電するような簡易なものでも十分である。

高電圧印加

高電圧印加

検電器

I

第 7 図 高電圧印加法による通電電流波形の例

高電圧印加

HV

第 4 図 高電圧検電法

3

電流を検出し

導通を確認

V

高電圧源

(小型コンデンサに充電)

第 5 図 高電圧印加法

検証結果

考案した前述の 3 つの手法について、屋内での模擬実験

を実施し問題なく計測できることを確認した後、静岡県御

前崎市にある実際の風車を用いて 3 つの方法の実用性検証

第 8 図 ドローンを用いた導通確認の様子

を行った。図 6 に風車ブレードのレセプタにアプローチす

るための電極を搭載した特殊仕様のドローンの写真を示

す。高周波印加法の電極は表面に絶縁ゴムを付けた平板電

極を、高電圧検電法および高電圧印加法では、写真に示す

ような金属たわしのような形状の電極を用いた。どの方法

4

本開発の効果

も原理的には非接触での計測となるが、ドローンを用いる

本手法を用いれば、従来 1 基当たり 6 時間掛かっていた

場合、触れるか触れないかの状態で電極を静止させること

点検時間が 1 時間ほどに短縮され約 80% の削減が見込まれ

はできないため、導通確認時には電極がレセプタに軽く触

る。また、点検人工についても、従来 1 基当たり 3 人必要

れることとなる。

だったものが 2 人で可能となり、約 30% の削減が見込ま

高周波印加法について、屋内試験では断線有り無しで明

れる。

確な共振周波数の差がみられたが、実際の風車を用いた試

験では、明確な共振点の差は見出せなかった。この理由と

して、考案時には、等価回路として、直列の静電容量分だ

けを考慮したが、実際には、風車タワーや地面に並列に入

る浮遊静電容量が存在するためと考えられた。

5

まとめ

短時間の軽微な接触でダウンコンダクタの導通確認でき

る技術を考案し、ドローンを用いることで点検の大幅な効

率化が図れることを実証した。本手法は 2024 年度より実

際の風車点検で採用される予定である。なお、本研究は、

中部大学工学部電気電子システム工学科の山本研究室と共

同で実施した。

第 6 図 電極棒を搭載した特殊仕様のドローン

技術開発ニュース 2024.03/No.168

24

�

- ▲TOP

- ページ: 26

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

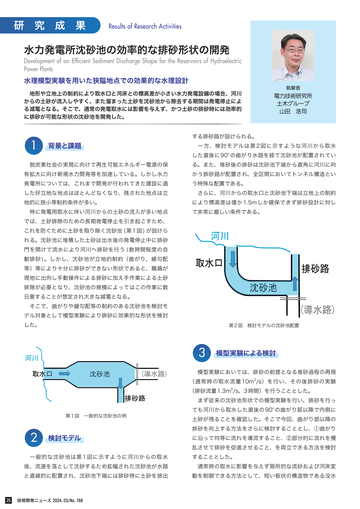

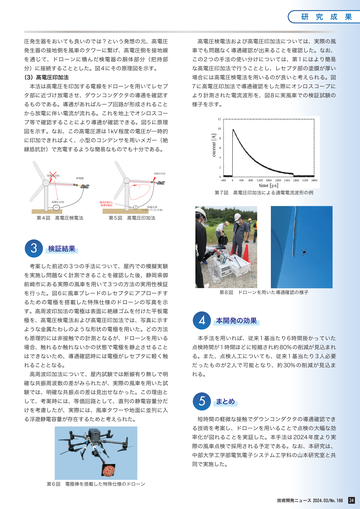

水力発電所沈砂池の効率的な排砂形状の開発

Development of an Efficient Sediment Discharge Shape for the Reservoirs of Hydroelectric

Power Plants

水理模型実験を用いた狭隘地点での効果的な水理設計

執筆者

地形や立地上の制約により取水口と河床との標高差が小さい水力発電設備の場合、河川

からの土砂が流入しやすく、また溜まった土砂を沈砂池から除去する期間は発電停止によ

る減電となる。そこで、通常の発電取水には影響を与えず、かつ土砂の排砂時には効率的

に排砂が可能な形状の沈砂池を開発した。

電力技術研究所

土木グループ

山田 浩司

1

背景と課題

する排砂路が設けられる。

一方、検討モデルは第 2 図に示すような河川から取水

した直後に 90° の曲がり水路を経て沈砂池が配置されてい

脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギー電源の保

る。また、堆砂後の排砂は沈砂池下端から直角に河川に向

有拡大に向け新規水力開発等を加速している。しかし水力

かう排砂路が配置され、全区間においてトンネル構造とい

発電所については、これまで開発が行われてきた建設に適

う特殊な配置である。

した好立地な地点はほとんどなくなり、残された地点は立

さらに、河川からの取水口と沈砂池下端は立地上の制約

地的に狭小等制約条件が多い。

により標高差は僅か 1.5m しか確保できず排砂設計に対し

特に発電用取水に伴い河川からの土砂の流入が多い地点

て非常に厳しい条件である。

では、土砂排除のための長期発電停止を引き起こすため、

これを防ぐために土砂を取り除く沈砂池 ( 第 1 図 ) が設けら

れる。沈砂池に堆積した土砂は出水後の発電停止中に排砂

門を開けて流水により河川へ排砂を行う ( 数時間程度の自

取水口

動排砂 )。しかし、沈砂池が立地的制約(曲がり、緩勾配

排砂路

等)等により十分に排砂ができない形状であると、職員が

現地に出向し手動操作による排砂に加え手作業による土砂

排除が必要となり、沈砂池の規模によってはこの作業に数

日要することが想定され大きな減電となる。

そこで、曲がりや緩勾配等の制約のある沈砂池を検討モ

沈砂池

デル対象として模型実験により排砂に効果的な形状を検討

した。

第 2 図 検討モデルの沈砂池配置

3

模型実験による検討

模型実験においては、排砂の前提となる堆砂過程の再現

(通常時の取水流量 10m3/s)を行い、その後排砂の実験

(排砂流量 1.3m3/s、3 時間)を行うこととした。

まず従来の沈砂池形状での模型実験を行い、排砂を行っ

第 1 図 一般的な沈砂池の例

2

25

検討モデル

ても河川から取水した直後の 90° の曲がり部以降で内側に

土砂が残ることを確認した。そこで今回、曲がり部以降の

排砂を向上する方法をさらに検討することとし、①曲がり

に沿って均等に流れを導流すること、②部分的に流れを攪

乱させて排砂を促進させること、を両立できる方法を検討

一般的な沈砂池は第 1 図に示すように河川からの取水

することとした。

後、流速を落として沈砂するため拡幅された沈砂池が水路

通常時の取水に影響を与えず局所的な流砂および河床変

と直線的に配置され、沈砂池下端には排砂時に土砂を排出

動を制御できる方法として、短い板状の構造物である没水

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP

- ページ: 27

- 型ベーン工 1) が既往技術としてある。今回、この没水型

今回、検討における排砂効果の指標として、排砂率を次

ベーン工にヒントを得て、さらなる排砂促進を検討した。

のように定義し比較評価した。

なお、ベーン工もそうであるがこのような局所的な構造

物はモデル格子の関係で解析にて評価するのが困難であ

る。そこで、水理模型を用いてどのような構造物が効果的

排砂率(%) =

か試行錯誤した結果、ベーン工を連続的に配置するような

排砂により沈砂池から排砂した土砂量

排砂前に沈砂池に堆砂した土砂量

排砂時にも没水する壁状の導流体(導流壁)を見出し、模

実験による排砂率の結果を第 5 図に示す。実験の結果、

型実験にて評価することとした。

今回考案した沈砂池の底面に曲がりに沿って排砂時でも没

新たに考案した形状は、第 3 図に示すように沈砂池の底

水する低い壁状の導流体のレーン(導流壁)を複数設置す

面に曲がりに沿って排砂時でも没水する低い壁状の導流体

ることにより、排砂率が 10% 以上向上し、排砂促進効果が

のレーン(導流壁)を複数設置するものである。

あることが明らかにした。

100

93.7

90

81.8

80

導流体レーン

(%)

(%)

研 究 成 果

70

60

従来形状

ケース

今回提案形状

第 5 図 排砂実験の結果

第 3 図 底面に設置した没水する壁状の導流体

4

まとめ

前述した①曲がりに沿って均等に流れを導流すること、

立地上、高低差がほとんどなく曲がりがあり排砂が非常

②部分的に流れを攪乱させて排砂を促進させること、を満

に困難な場所に設置する水力発電所沈砂池において、新た

足するためにこの導流体の効果的な高さを検討した結果、

に考案した「沈砂池の底面に曲がりに沿って排砂時でも没

排砂時の水位の約 20 ~ 80% で没水する高さが効果的であ

水(排砂時の水位の約 20 ~ 80%)する複数の導流体レー

ることを見出した。模型実験(提案形状)では、この導流

ン(導流壁)」を設置することにより、効果的な排砂が可

体の高さを排砂時水位の約半分として模型を製作し実験を

能となることを示すことができた。

行った。

今回考案した排砂に効果的な沈砂池の形状については特

実験の結果、第 4 図に示すように、排砂時の流れが「導

許出願済みである。

流壁に沿った流れ」と「導流壁を乗り越える流れ」に分配

され、乗り越えた流れは導流壁の裏側で攪乱することで堆

砂した土砂を巻き上げて排砂が促進していることを確認

した。

参考文献

1) 太田一行・佐藤隆宏,取水口土砂流入制御用ベーン工の特性把握と水力発電へ

の適用性に関する水理的考察 -海外の火力・原子力発電所における既往事例の

調査-,電力中央研究所報告,SS22006, 2023

導流壁に沿った流れ

導流壁を乗り越える流れ

第 4 図 提案形状における排砂の状況

技術開発ニュース 2024.03/No.168

26

�

- ▲TOP

- ページ: 28

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

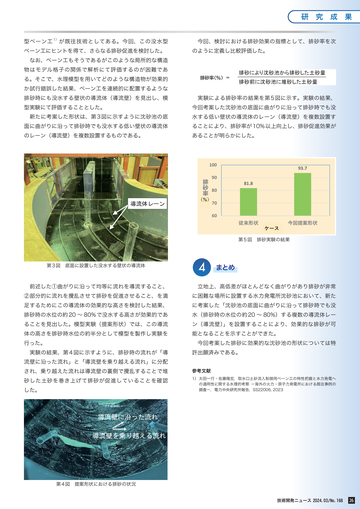

レーザー計測機が捉えた送電鉄塔下の

雨滴特性と土壌侵食の実態

Investigation of raindrop characteristics and soil erosion under transmission towers using laser

measurement equipment

鉄塔敷の植生定着不良の解決を目指して

執筆者

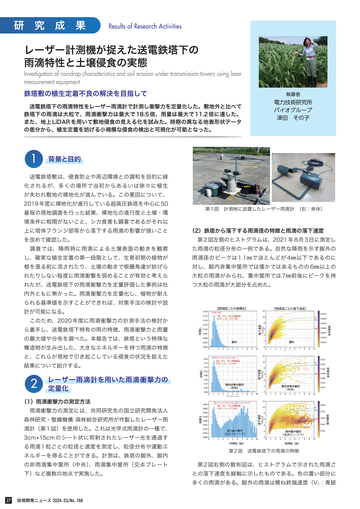

送電鉄塔下の雨滴特性をレーザー雨滴計で計測し衝撃力を定量化した。敷地外と比べて

鉄塔下の雨滴は大粒で、雨滴衝撃力は最大で 18.5 倍、雨量は最大で 11.2 倍に達した。

また、地上 LiDAR を用いて敷地侵食の見える化を試みた。時期の異なる地表形状データ

の差分から、植生定着を妨げる小規模な侵食の検出と可視化が可能となった。

1

電力技術研究所

バイオグループ

津田 その子

背景と目的

送電鉄塔敷は、侵食防止や周辺環境との調和を目的に緑

化されるが、多くの場所で当初からあるいは徐々に植生

が失われ敷地の裸地化が進んでいる。この要因について、

2019 年度に裸地化が進行している超高圧鉄塔を中心に 50

基程の現地調査を行った結果、裸地化の進行度と土壌・環

境条件に相関がないこと、シカ食害も顕著であるがそれ以

上に塔体フランジ部等から落下する雨滴の影響が強いこと

を改めて確認した。

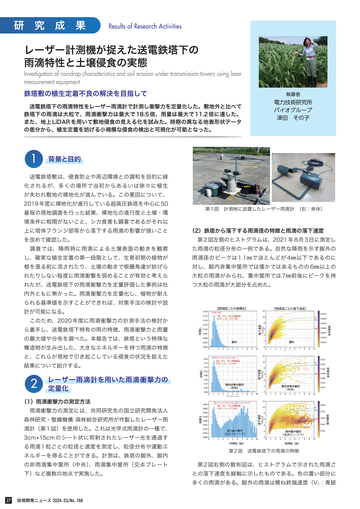

第 1 図 計測地に設置したレーザー雨滴計 (右:単体)

(2)鉄塔から落下する雨滴径の特徴と雨滴の落下速度

第 2 図左側のヒストグラムは、2021 年 8 月 3 日に測定し

調査では、降雨時に雨滴による土壌表面の動きを観察

た雨滴の粒径分布の一例である。自然な降雨を示す脚外の

し、確実な植生定着の第一段階として、生育初期の植物が

雨滴径のピークは 1.1㎜でほとんどが 4㎜以下であるのに

根を張る前に流されたり、土壌の動きで根圏発達が妨げら

対し、脚内非集中箇所では僅かではあるものの 6㎜以上の

れたりしない程度に雨滴衝撃を弱めることが有効と考えら

大粒の雨滴がみられ、集中箇所では 7㎜前後にピークを持

れたが、送電鉄塔下の雨滴衝撃力を定量評価した事例は社

つ大粒の雨滴が大部分を占めた。

内外ともに無かった。雨滴衝撃力を定量化し、植物が耐え

られる基準値を示すことができれば、対策手法の検討や設

計が可能になる。

このため、2020 年度に雨滴衝撃力の計測手法の検討か

ら着手し、送電鉄塔下特有の雨の特徴、雨滴衝撃力と雨量

の最大値や分布を調べた。本報告では、鉄塔という特殊な

構造物が生み出した、大きなエネルギーを持つ雨滴の特徴

と、これらが現地で引き起こしている侵食の状況を捉えた

結果について紹介する。

2

レーザー雨滴計を用いた雨滴衝撃力の

定量化

(1)雨滴衝撃力の測定方法

雨滴衝撃力の測定には、共同研究先の国立研究開発法人

森林研究・整備機構 森林総合研究所が作製したレーザー雨

滴計(第 1 図)を使用した。これは光学式雨滴計の一種で、

3cm×15cm のシート状に照射されたレーザー光を通過す

る雨滴 1 粒ごとの粒径と速度を測定し、粒径分布や運動エ

ネルギーを得ることができる。計測は、鉄塔の脚外、脚内

第 2 図 送電鉄塔下の雨滴の特徴

の非雨滴集中箇所(中央)、雨滴集中箇所(交点プレート

第 2 図右側の散布図は、ヒストグラムで示された雨滴ご

下)など複数の地点で実施した。

との落下速度を縦軸に示したものである。色の濃い部分に

多くの雨滴がある。脚外の雨滴は概ね終端速度(VT:青破

27

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP

- ページ: 29

-

研 究 成 果

線)に沿っており、脚内の非集中箇所と集中箇所では粒径

堆積が見られることから表面侵食が進行していると思われ

4㎜を超える雨滴が様々な速度で落下していた。これは上

る場所である(第 4 図)。鉄塔敷中央および各脚間の計 5 地

部の鉄塔構造の様々な高さから落下するため終端速度に達

点の点群データを合成し、12 月と 7 月の差分を算出し、差

しないからで、高さ 2 ~ 3m 程度の位置にある交点プレー

分 50 ~ 200㎜のプラスを赤、マイナスを青となるよう可

トからは 5m/s 前後の雨滴が多数落下していることがわ

視化した。

かる。

第 3 図は高さの異なる雨滴集中箇所の落下速度を示して

いる。直上の構造までの距離が 3.7m 地点での雨滴落下速

度が 5 ~ 6m/s に集中しているのに対し、距離が 8.2m 地

点では 7 ~ 8m/s と終端速度に近づいており、大粒の雨滴

が速い速度で落下することから大きな運動エネルギーを有

することがわかる。

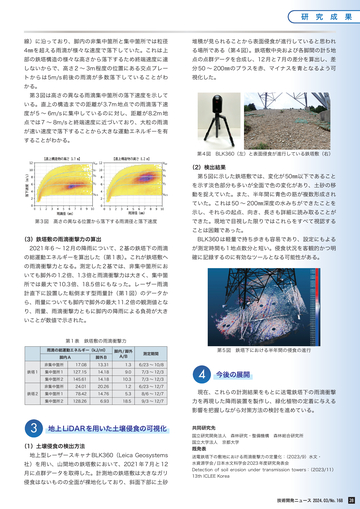

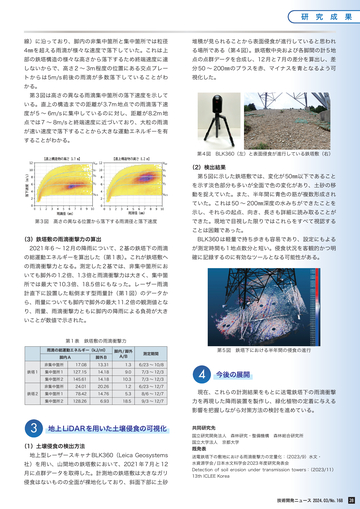

第 4 図 BLK360(左)と表面侵食が進行している鉄塔敷(右)

(2)検出結果

第 5 図に示した鉄塔敷では、変化が 50㎜以下であること

を示す淡色部分も多いが全面で色の変化があり、土砂の移

動を捉えていた。また、半年間に青色の筋が複数形成され

ていた。これは 50 ~ 200㎜深度の水みちができたことを

示し、それらの起点、向き、長さも詳細に読み取ることが

第 3 図 高さの異なる位置から落下する雨滴径と落下速度

できた。現地で目視した限りではこれらをすべて視認する

ことは困難であった。

(3)鉄塔敷の雨滴衝撃力の算出

BLK360 は軽量で持ち歩きも容易であり、設定にもよる

2021 年 6 ~ 12 月の降雨について、2 基の鉄塔下の雨滴

が測定時間も 1 地点数分と短い。侵食状況を客観的かつ明

の総運動エネルギーを算出した(第 1 表)。これが鉄塔敷へ

確に記録するのに有効なツールとなる可能性がある。

の雨滴衝撃力となる。測定した 2 基では、非集中箇所にお

いても脚外の 1.2 倍、1.3 倍と雨滴衝撃力は大きく、集中箇

所では最大で 10.3 倍、18.5 倍にもなった。レーザー雨滴

計直下に設置した転倒ます型雨量計(第 1 図)のデータか

ら、雨量についても脚内で脚外の最大 11.2 倍の観測値とな

り、雨量、雨滴衝撃力ともに脚内の降雨による負荷が大き

いことが数値で示された。

第 1 表 鉄塔敷の雨滴衝撃力

雨滴の総運動エネルギー(kJ/㎡)

脚内 A

鉄塔 1

鉄塔 2

脚外 B

脚内 / 脚外

A/B

第 5 図 鉄塔下における半年間の侵食の進行

測定期間

非集中箇所

17.08

13.31

1.3

6/23 ~ 10/8

集中箇所 1

127.15

14.18

9.0

7/3 ~ 12/3

集中箇所 2

145.61

14.18

10.3

7/3 ~ 12/3

非集中箇所

24.01

20.26

1.2

6/23 ~ 12/7

集中箇所 1

78.42

14.76

5.3

8/6 ~ 12/7

集中箇所 2

128.26

6.93

18.5

9/3 ~ 12/7

4

今後の展開

現在、これらの計測結果をもとに送電鉄塔下の雨滴衝撃

力を再現した降雨装置を製作し、緑化植物の定着に与える

影響を把握しながら対策方法の検討を進めている。

3

地上 LiDARを用いた土壌侵食の可視化

(1)土壌侵食の検出方法

地上型レーザースキャナ BLK360(Leica Geosystems

社)を用い、山間地の鉄塔敷において、2021 年 7 月と 12

月に点群データを取得した。計測地の鉄塔敷は大きなガリ

侵食はないものの全面が裸地化しており、斜面下部に土砂

共同研究先

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

国立大学法人 京都大学

既発表

送電鉄塔下の敷地における雨滴衝撃力の定量化:(2023/9)水文・

水資源学会 / 日本水文科学会 2023 年度研究発表会

Detection of soil erosion under transmission towers:(2023/11)

13th ICLEE Korea

技術開発ニュース 2024.03/No.168

28

�

- ▲TOP

- ページ: 30

- Results of Research Activities

脱炭素対応アルミインゴット急速予熱装置の開発

Development of Decarbonized Super High Speed Aluminum Ingot Preheating Installation

高効率加熱で工場の脱炭素化に貢献

執筆者

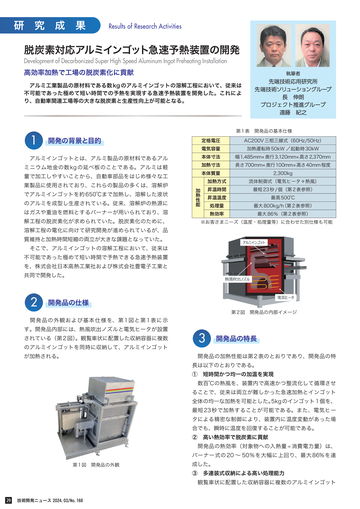

アルミ工業製品の原材料である数 kg のアルミインゴットの溶解工程において、従来は

不可能であった極めて短い時間での予熱を実現する急速予熱装置を開発した。これによ

り、自動車関連工場等の大きな脱炭素と生産性向上が可能となる。

1

開発の背景と目的

アルミインゴットとは、アルミ製品の原材料であるアル

ミニウム地金の数 kg の延べ板のことである。アルミは軽

量で加工しやすいことから、自動車部品をはじめ様々な工

業製品に使用されており、これらの製品の多くは、溶解炉

でアルミインゴットを約 650℃まで加熱し、溶解した液状

のアルミを成型し生産されている。従来、溶解炉の熱源に

定格電圧

AC200V 三相三線式(60Hz/50Hz)

本体寸法

幅1,485mm×奥行 3,120mm×高さ2,370mm

電気容量

加熱寸法

溶解工程の電化に向けて研究開発が進められているが、品

加熱運転時 50kW /起動時 30kW

長さ700mm×奥行100mm×高さ40mm 程度

本体質量

はガスや重油を燃料とするバーナーが用いられており、溶

解工程の脱炭素化が求められていた。脱炭素化のために、

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

長 伸朗

プロジェクト推進グループ

遠藤 紀之

第 1 表 開発品の基本仕様

加熱性能

研 究 成 果

加熱方式

2,300kg

流体制御式(電気ヒータ+熱風)

昇温時間

最短 23 秒 / 個(第 2 表参照)

処理量

最大 800kg/h(第 2 表参照)

昇温温度

最高 500℃

熱効率

最大 86%(第 2 表参照)

※お客さまニーズ(温度・処理量等)に合わせた別仕様も可能

質維持と加熱時間短縮の両立が大きな課題となっていた。

そこで、アルミインゴットの溶解工程において、従来は

不可能であった極めて短い時間で予熱できる急速予熱装置

を、株式会社日本高熱工業社および株式会社豊電子工業と

共同で開発した。

2

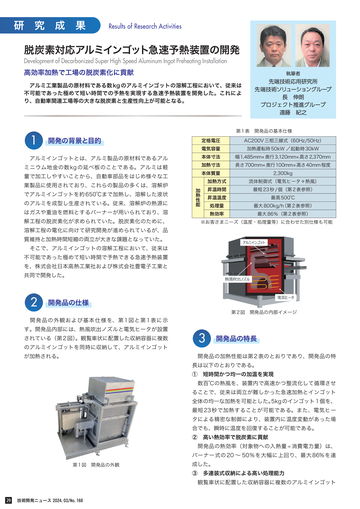

開発品の仕様

第 2 図 開発品の内部イメージ

開発品の外観および基本仕様を、第 1 図と第 1 表に示

す。開発品内部には、熱風吹出ノズルと電気ヒータが設置

されている(第 2 図)

。観覧車状に配置した収納容器に複数

のアルミインゴットを同時に収納して、アルミインゴット

3

開発品の特長

開発品の加熱性能は第 2 表のとおりであり、開発品の特

が加熱される。

長は以下のとおりである。

① 短時間かつ均一の加温を実現

数百℃の熱風を、装置内で高速かつ整流化して循環させ

ることで、従来は両立が難しかった急速加熱とインゴット

全体の均一な加熱を可能とした。5kg のインゴット 1 個を、

最短 23 秒で加熱することが可能である。また、電気ヒー

タによる精密な制御により、装置内に温度変動があった場

合でも、瞬時に温度を回復することが可能である。

② 高い熱効率で脱炭素に貢献

開発品の熱効率(対象物への入熱量 ÷ 消費電力量)は、

バーナー式の 20 ~ 50%を大幅に上回り、最大 86% を達

第 1 図 開発品の外観

成した。

③ 多連装式収納による高い処理能力

観覧車状に配置した収納容器に複数のアルミインゴット

29

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP

- ページ: 31

-

研 究 成 果

を同時に収納することで、最大で 800kg/h の処理が可能と

なった。また、アルミインゴットの形状にばらつきがあっ

①従来…バーナーのみで溶解

ても、加熱が可能である。

④ 高い安全性

当社独自技術である「流体制御式」により、アルミ溶解

温度まで急速予熱しても、インゴットが所定の加熱温度を

保持して過昇温することがないため、インゴットが溶解す

ることがなく安全である。

4

活用イメージ

第 3 図のとおり、従来は、溶解まで一括してバーナーで

行っていたものを、開発品でアルミインゴットを常温から

②開発品…アルミインゴットを常温から 200~500℃まで予熱した

後、バーナー式溶解炉で溶解

200~500℃まで予熱した後、バーナー式溶解炉で溶解さ

せるものである。

5

効果

開発品は、バーナー式に比べ CO2 排出量を 36% 削減

できる(第 4 図)。また、エネルギー消費量を 28% 削減で

きる(第 5 図)。これらの効果試算は、自動車工場のアル

第 3 図 開発品の活用イメージ

ミ溶解工程を想定し、アルミインゴット昇温温度:20℃

→ 400℃、アルミ処理量 400kg/h、年間運転時間:6,200

時間(平日のみ 24h/ 日)、開発品の熱効率:85%、ガス

バーナー式予熱装置の熱効率:25%、電気の CO2 排出係

数:0.377kg-CO2/kWh 、ガスの CO2 排出係数:2.23kg-

CO2/Nm3、 電 気 の 発 熱 量 8,640kJ/kWh ガ ス 発 熱 量:

45.0MJ/Nm3、電気代:25 円 /kWh、ガス単価:110 円 /

N㎥として計算した。

このように、本開発品は、世界トップクラスの熱効率の

達成により、大きな脱炭素が可能とした。

6

第 4 図 CO2 排出量のバーナー式との比較

おわりに

開発品は、中部電力ミライズ株式会社・株式会社日本高

熱工業社・株式会社豊電子工業から、2023 年 11 月に「HD

サーモ IG」の商品名で発売された。今後は、自動車関連工

場等に普及を図ることで、工場の脱炭素と生産性向上に貢

献したい。

第 2 表 開発品の加熱性能

アルミインゴット

温度

インゴット 1 個あたり

の昇温時間

熱効率

処理量

20℃→ 200℃

23 秒

86%

800kg/h

20℃→ 300℃

25 秒

85%

720kg/h

20℃→ 400℃

40 秒

84%

450kg/h

20℃→ 500℃

66 秒

65%

273kg/h

第 5 図 エネルギー消費量のバーナー式との比較

※熱風温度 600℃で 5kg のアルミインゴットを加熱した場合

技術開発ニュース 2024.03/No.168

30

�

- ▲TOP

- ページ: 32

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

工場スチームトラップの蒸気漏れ量

簡易推算方法の考案

A Simple Method for Estimating the Amount of Steam Leakage in Factory Steam Traps

工場のスチームトラップからの蒸気漏れ量を簡単に推算して手軽に省エネ

工場の熱源として使用される蒸気は、配管を通して生産現場に輸送されるが、途中で蒸

気の一部が冷却されて水滴であるドレンとなる。このドレンを排除する機器としてスチー

ムトラップがあるが、このスチームトラップの故障時の蒸気漏れ量を簡易に算出できる方

法を考案したので紹介する。

1

執筆者

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

長 伸朗

はじめに

業種や規模を問わずあらゆる工場において、蒸気は 50

~ 200℃の温度帯の比較的低温の一般的な熱源として、脱

脂槽や乾燥設備といった生産設備で使用される。実際の工

場では、第 1 図のように、蒸気をボイラで集中的に製造し

た後、数十~数百 m の蒸気配管を通じて生産設備に供給さ

れる。この蒸気配管が長い場合には、配管からの熱損失を

無視できなくなる。

第 2 図に示すように、蒸気配管内で、蒸気が放熱で熱を

第 2 図 蒸気配管内でのドレンの発生と熱損失

奪われると凝縮してドレンが発生する。ドレンは高温の水

滴の集まりであり、ウォーターハンマー(蒸気配管内を高

速で飛翔し、配管の曲がり部に衝突する現象)や圧力損失

設置されるスチームトラップは対象としない。また、経年

増大などの不都合が生じる。そのため、蒸気輸送配管の途

劣化が進み完全に故障したスチームトラップを取り扱い、

中で、ドレンを速やかに排除する必要がある。スチームト

故障が進行途上のものは対象としない。

ラップとは、そのために使用される装置であり、蒸気中の

ドレンだけを排出して、蒸気を極力漏らさないという用途

に用いられる自動弁の一種である。スチームトラップは、

30 ~ 50m ごとに設置され、ドレンがトラップ内に溜まる

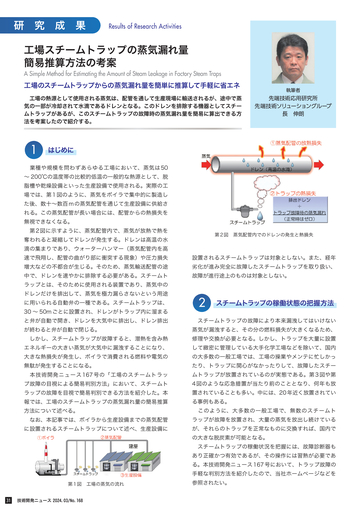

2

スチームトラップの稼働状態の把握方法

と弁が自動で開き、ドレンを大気中に排出し、ドレン排出

スチームトラップの故障により本来漏洩してはいけない

が終わると弁が自動で閉じる。

蒸気が漏洩すると、その分の燃料損失が大きくなるため、

しかし、スチームトラップが故障すると、潜熱を含み熱

修理や交換が必要となる。しかし、トラップを大量に設置

エネルギーの大きい蒸気が大気中に漏洩することになり、

して緻密に管理している大手化学工場などを除いて、国内

大きな熱損失が発生し、ボイラで消費される燃料や電気の

の大多数の一般工場では、工場の操業やメンテに忙しかっ

無駄が発生することになる。

たり、トラップに関心がなかったりして、故障したスチー

本技術開発ニュース 167 号の「工場のスチームトラッ

ムトラップが放置されているのが実態である。第 3 図や第

プ故障の目視による簡易判別方法」において、スチームト

4 図のような応急措置が当たり前のこととなり、何年も放

ラップの故障を目視で簡易判別できる方法を紹介した。本

置されていることも多い。中には、20 年近く放置されてい

報では、工場のスチームトラップの蒸気漏れ量の簡易推算

る事例もある。

方法について述べる。

このように、大多数の一般工場で、無数のスチームト

なお、本記事では、ボイラから生産設備までの蒸気配管

ラップが故障を放置され、大量の蒸気を放出し続けている

に設置されるスチームトラップについて述べ、生産設備に

が、それらのトラップを正常なものに交換すれば、国内で

の大きな脱炭素が可能となる。

スチームトラップの稼働状況を把握には、故障診断器も

あり正確かつ有効であるが、その操作には習熟が必要であ

る。本技術開発ニュース 167 号において、トラップ故障の

手軽な判別方法を紹介したので、当社ホームページなどを

第 1 図 工場の蒸気の流れ

31

技術開発ニュース 2024.03/No.168

参照されたい。

�

- ▲TOP

- ページ: 33

- 3

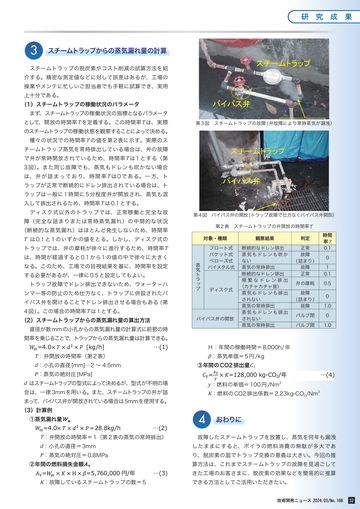

スチームトラップからの蒸気漏れ量の計算

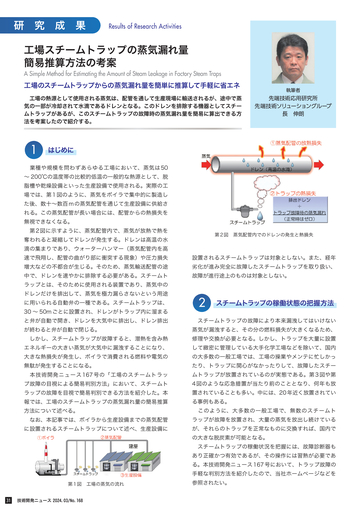

スチームトラップの脱炭素やコスト削減の試算方法を紹

介する。精密な測定値などに対して誤差はあるが、工場の

操業やメンテに忙しいご担当者でも手軽に試算でき、実用

上十分である。

(1)スチームトラップの稼働状況のパラメータ

まず、スチームトラップの稼働状況の指標となるパラメータ

として、開放の時間率T を定義する。この時間率T は、実際

のスチームトラップの稼働状態を観察することによって決める。

第 3 図 スチームトラップの故障 ( 弁故障により常時蒸気が漏洩)

種々の状況での時間率 T の値を第 2 表に示す。実際のス

チームトラップ蒸気を常時排出している場合は、弁の故障

で弁が常時開放されているため、時間率 T は 1 とする(第

3 図)。また同じ故障でも、蒸気もドレンも吹かない場合

は、 弁 が 詰 ま っ て お り、 時 間 率 T は 0 で あ る。 一 方、 ト

ラップが正常で断続的にドレン排出されている場合は、ト

ラップは一般に 1 時間に 5 分程度弁が開放され、蒸気も混

入して排出されるため、時間率 T は 0.1 とする。

ディスク式以外のトラップでは、正常稼働と完全な故

障(完全な詰まりまたは常時蒸気漏れ)の中間的な状況

第 4 図 バイパス弁の開放(トラップ故障で仕方なくバイパス弁開放)

第 2 表 スチームトラップの弁開放の時間率 T

(断続的な蒸気漏れ)はほとんど発生しないため、時間率

対象・種類

T は 0.1 と 1 のいずかの値をとる。しかし、ディスク式の

トラップでは、弁の摩耗が徐々に進行するため、時間率T

は、時間が経過すると 0.1 から 1 の値の中で徐々に大きく

なる。このため、工場での目視結果を基に、時間率を設定

する必要があるが、一律に 0.5 と設定してもよい。

トラップ故障でドレン排出できないため、ウォーターハ

蒸気トラップ

研 究 成 果

ンマー等の防止のため仕方なく、トラップに併設されたバ

フロート式

バケット式

ベローズ式

バイメタル式

ディスク式

イパス弁を開けることでドレン排出させる場合もある ( 第

4 図 )。この場合の時間率 T は 1 とする。

(2)スチームトラップからの蒸気漏れ量の算出方法

バイパス弁の開放

直径が数 mmの小孔からの蒸気漏れ量の計算式に前節の時

観察結果

判定

断続的なドレン排出

蒸気もドレンも吹か

ない

蒸気の常時排出

断続的なドレン排出

頻繁なドレン排出

(カチャカチャ音)

蒸気もドレンも排出

されない

蒸気の常時排出

蒸気もドレンも排出

されない

蒸気の常時排出

正常

故障

( 詰まり )

故障

正常

弁の摩耗

時間

率T

0.1

0

1

0.1

0.5

故障

( 詰まり )

故障

1.0

バルブ閉

0

バルブ開

1.0

0

間率を乗じることで、トラップからの蒸気漏れ量は計算できる。

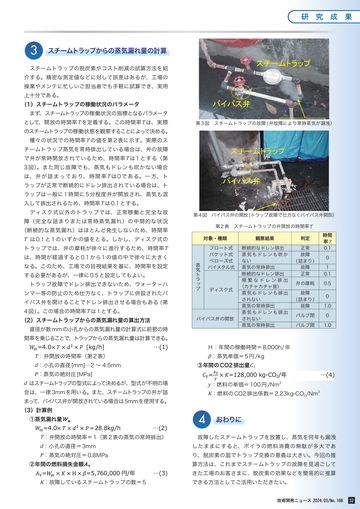

H :年間の稼働時間= 8,000h/ 年

T :弁開放の時間率(第 2 表)

β :蒸気単価= 5 円 /kg

P :蒸気の絶対圧 [MPa]

y :燃料の単価= 100 円 /Nm3

d :小孔の直径 [mm]…2 ~ 4.5mm

d はスチームトラップの型式によって決めるが、型式が不明の場

合は、一律 3mmを用いる。また、スチームトラップの弁が詰

まって、バイパス弁が開放されている場合は5mmを使用する。

(3)計算例

①蒸気漏れ量 W m

T :弁開放の時間率= 1(第 2 表の蒸気の常時排出)

d :小孔の直径= 3mm

P :蒸気の絶対圧= 0.8MPa

②年間の燃料損失金額 A Y

K :故障しているスチームトラップの数= 5

③年間の CO2 排出量 C Y

K :燃料の CO2 排出係数= 2.23kg-CO2/Nm3

4

おわりに

故障したスチームトラップを放置し、蒸気を何年も漏洩

したままにすると、ボイラの燃料消費の無駄が多大であ

り、脱炭素の面でトラップ交換の意義は大きい。今回の推

算方法は、これまでスチームトラップの故障を見過ごして

きた工場のお客さまに、脱炭素の効果などを簡易的に推算

できる方法としてご活用いただきたい。

技術開発ニュース 2024.03/No.168

32

�

- ▲TOP

- ページ: 34

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

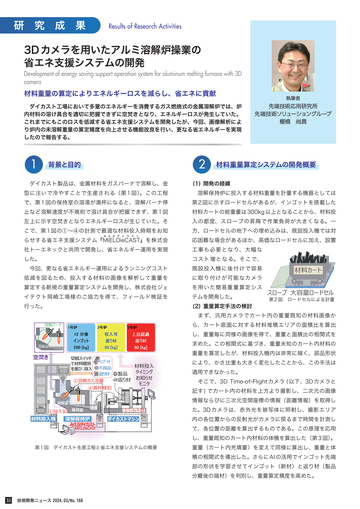

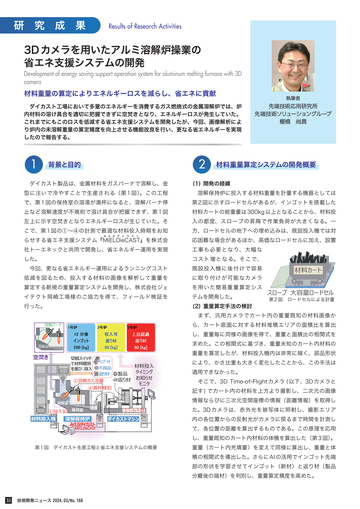

3D カメラを用いたアルミ溶解炉操業の

省エネ支援システムの開発

Development of energy saving support operation system for aluminum melting furnace with 3D

camera

材料重量の算定によりエネルギーロスを減らし、省エネに貢献

ダイカスト工場において多量のエネルギーを消費するガス燃焼式の金属溶解炉では、炉

内材料の溶け具合を適切に把握できずに空焚きとなり、エネルギーロスが発生していた。

これまでにもこのロスを低減する省エネ支援システムを開発したが、今回、画像解析によ

り炉内の未溶解重量の算定精度を向上させる機能改良を行い、更なる省エネルギーを実現

したので報告する。

1

2

背景と目的

執筆者

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

棚橋 尚貴

材料重量算定システムの開発概要

ダイカスト製品は、金属材料をガスバーナで溶解し、金

(1) 開発の経緯

型に注いで冷やすことで生産される(第 1 図)。この工程

溶解保持炉に投入する材料重量を計量する機器としては

で、第 1 図の保持室の溶湯が満杯になると、 溶解バーナ停

第 2 図に示すロードセルがあるが、インゴットを搭載した

止など溶解速度が不規則で溶け具合が把握できず、 第 1 図

材料カートの総重量は 300kg 以上となることから、材料投

左上に示す空焚きとなりエネルギーロスが生じていた。そ

入の都度、スロープの昇降で作業負荷が大きくなる。一

こで、 第 1 図の①~④の計測で最適な材料投入時期をお知

方、ロードセルの地下への埋め込みは、既設投入機では対

らせする省エネ支援システム『MiELDieCAST』を株式会

応困難な場合があるほか、高価なロードセルに加え、設置

社トーエネックと共同で開発し、 省エネルギー運用を実現

工事も必要となり、大幅な

した。

コ ス ト 増 と な る。 そ こ で、

今回、更なる省エネルギー運用によるランニングコスト

既設投入機に後付けで容易

低減を図るため、投入する材料の画像を解析して重量を

に取り付けが可能なカメラ

算定する新規の重量算定システムを開発し、株式会社ジェ

を用いた簡易重量算定シス

イテクト岡崎工場様のご協力を得て、フィールド検証を

テムを開発した。

行った。

(2) 重量算定手法の検討

み え る ダ イ カ ス ト

第 2 図 ロードセルによる計量

まず、汎用カメラでカート内の重量既知の材料画像か

ら、カート底面に対する材料堆積エリアの面積比を算出

し、重量毎に同様の画像を得て、重量と面積比の相関式を

求めた。この相関式に基づき、重量未知のカート内材料の

空焚き

切替スイッチ

で材料種別

を選び、投入

重量を算定したが、材料投入機内は非常に暗く、部品形状

インゴッ

インゴット

不良品

返り材

②溶解ガス流量

④満杯検知

により、かさ比重も大きく変化したことから、この手法は

適用できなかった。

そこで、3D Time-of-Flight カメラ ( 以下、3D カメラと

記す ) でカート内の材料を上方より撮影し、二次元の画像

情報ならびに三次元空間座標の情報(距離情報)を取得し

溶解室

①投入釦 保持室

材料投入機

材料投入

タイミング

製品

返り材 お知らせ

モニタ

溶湯

溶解保持炉

みえるダイカスト

③ショット数

ダイカストマシン

ダイカ

MiELDieCAST

た。3D カメラは、赤外光を被写体に照射し、撮影エリア

内の各位置からの反射光がカメラに戻るまで時間を計測し

て、各位置の距離を算出するものである。この原理を応用

し、重量既知のカート内材料の体積を算出した(第 3 図)。

第 1 図 ダイカスト生産工程と省エネ支援システムの概要

重量(カート内充填量)を変えて同様に算出し、重量と体

積の相関式を導出した。さらに AI の活用でインゴット先端

部の形状を学習させてインゴット(新材)と返り材(製品

分離後の端材)を判別し、重量算定精度を高めた。

33

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP

- ページ: 35

-

研 究 成 果

この結果、相対誤差の平均値が 8.5%、総重量に対する

(1) 重量算定システムの自動化

し、材種毎に固定値を設定する方式より精度が向上した。

400

20%

15%

300

15%

200

10%

200

10%

100

5%

100

5%

0

0%

0

0%

20%

300

の昇降の際にカメラが接触しない位置に、固定バーを製作

して 3D カメラを取り付けた(第 4 図)。カメラで取得可能

な二次元および三次元データの活用で、材料カートが搬入

され、扉が閉まった直後に自動で画像を取得し、重量算定

まで行えるようにした。

重量算定システムの自動化により、計量に伴う新たな作

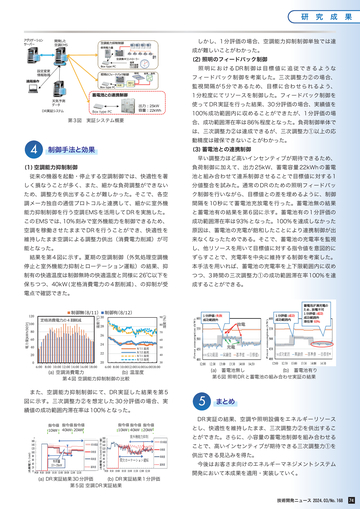

業負荷が生じず、新規の検知センサも不要となった。

(2) 検証結果

A炉-1日目

A炉-2日目

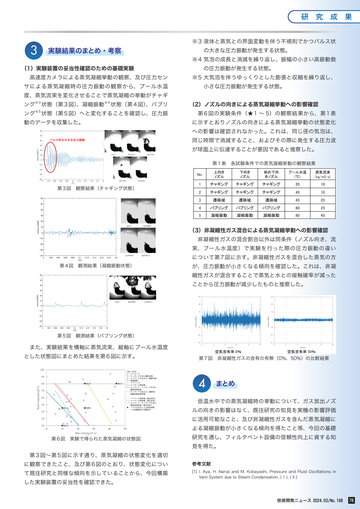

A炉-3日目

B炉-1日目

B炉-2日目

B炉-3日目

材料投入機内の材料カート搬入部より上方、かつカート

kg

400

A炉-1日目

A炉-2日目

A炉-3日目

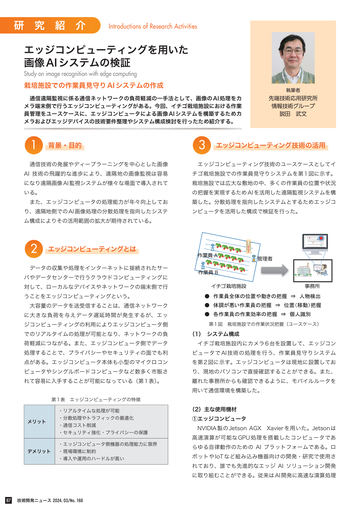

B炉-1日目

B炉-2日目

B炉-3日目

重量算定システムの検証

kg

3

誤差率の平均値が 3.0% となり、従来の手動で材種を選択

(a) 絶対誤差 (b) 総重量に対する誤差

第 6 図 実測重量に対する算定重量の誤差

材料投入機内で取得したカート内材料の画像の例を第 5

図に示す。(a) の上図ではインゴットが 4 列で整列した状

態であるが、下図は、搬入部のストッパーにカートが当

たった衝撃で、配列が乱れた状態を示している。このよう

4

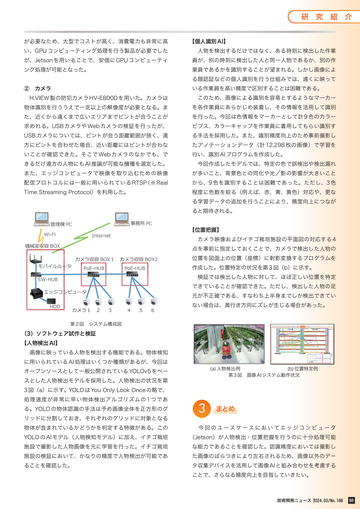

省エネ支援システムとの連携検証

な画像でもインゴットに判別できることを確認した。

重量算定システムで得られた材料投入時の重量をリア

一方、(b) 返り材の上図と下図は異なる製品から発生し

ルタイムに省エネ支援システム「MiELDieCAST」に転送

た端材であり、堆積時の形状が大きく異なっている。

し、溶解炉内の残重量ならびに材料の適正な投入タイミン

これらが大幅な誤差を生じさせずに算定できるか確認す

グを算出した。

るため、2 基の溶解保持炉に投入される材料重量を実測し、

この運用を 1 か月間継続し、従来システムで運用した前

第 6 図の通り、算定値との誤差を求めた。(a)は個別重量

年同月の溶解エネルギー原単位と比較した。溶解エネル

絶対誤差の合計値で、(b) は 1 日の総実測重量に対する誤

ギー原単位の低減率を第 7 図に示す。第 7 図の通り、A 炉

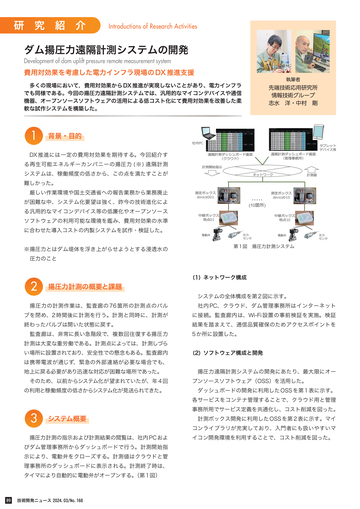

差重量(正負を考慮)である。

では従来比 4%、B 炉では 22% のエネルギー低減の結果が

得られ、重量算定システムと連携した省エネ支援システム

3D

が一定の効果を有することが分かった※。

※操業条件が前年同月と同一ではない為、低減率の値は参考値

PC

第 3 図 3D カメラの原理 第 4 図 カメラ設置状況

第 7 図 従来システムとの比較

5

今後の展開

本システムは、中部電力ミライズ株式会社にて販売して

いる。今後、ダイカスト工場のお客さまへの開発品の普

及、展開により、ガスの省エネルギー推進に貢献したい。

(a)インゴット (b)返り材

第 5 図 3D カメラでの取得画像例

技術開発ニュース 2024.03/No.168

34

�

- ▲TOP

- ページ: 36

-

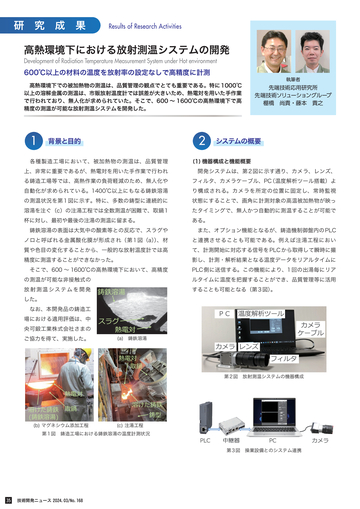

研 究 成 果

Results of Research Activities

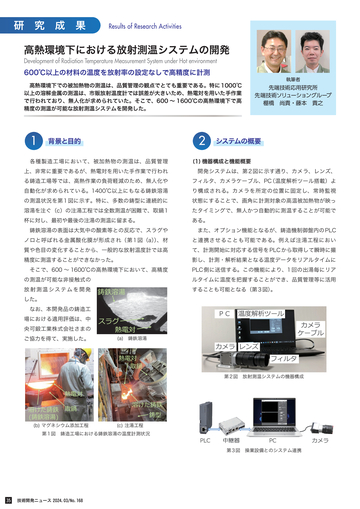

高熱環境下における放射測温システムの開発

Development of Radiation Temperature Measurement System under Hot environment

600℃以上の材料の温度を放射率の設定なしで高精度に計測

高熱環境下での被加熱物の測温は、品質管理の観点でとても重要である。特に 1000℃

以上の溶解金属の測温は、市販放射温度計では誤差が大きいため、熱電対を用いた手作業

で行われており、無人化が求められていた。そこで、600 ~ 1600℃の高熱環境下で高

精度の測温が可能な放射測温システムを開発した。

1

2

背景と目的

執筆者

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

棚橋 尚貴・藤本 貴之

システムの概要

各種製造工場において、被加熱物の測温は、品質管理

(1) 機器構成と機能概要

上、非常に重要であるが、熱電対を用いた手作業で行われ

開発システムは、第 2 図に示す通り、カメラ、レンズ、

る鋳造工場等では、高熱作業の負荷軽減のため、無人化や

フィルタ、カメラケーブル、PC(温度解析ツール搭載)よ

自動化が求められている。1400℃以上にもなる鋳鉄溶湯

り構成される。カメラを所定の位置に固定し、常時監視

の測温状況を第 1 図に示す。特に、多数の鋳型に連続的に

状態にすることで、画角に計測対象の高温被加熱物が映っ

溶湯を注ぐ(c)の注湯工程では全数測温が困難で、取鍋 1

たタイミングで、無人かつ自動的に測温することが可能で

杯に対し、最初や最後の注湯の測温に留まる。

ある。

鋳鉄溶湯の表面は大気中の酸素等との反応で、スラグや

また、オプション機能となるが、鋳造機制御盤内の PLC

ノロと呼ばれる金属酸化膜が形成され(第 1 図(a))、材

と連携させることも可能である。例えば注湯工程におい

質や色目の変化することから、一般的な放射温度計では高

て、計測開始に対応する信号を PLC から取得して瞬時に撮

精度に測温することができなかった。

影し、計測・解析結果となる温度データをリアルタイムに

そこで、600 ~ 1600℃の高熱環境下において、高精度

PLC 側に送信する。この機能により、1 回の出湯毎にリア

の測温が可能な非接触式の

ルタイムに温度を把握することができ、品質管理等に活用

放射測温システムを開発

することも可能となる(第 3 図)。

した。

なお、本開発品の鋳造工

PC

場における適用評価は、中

央可鍛工業株式会社さまの

ご協力を得て、実施した。

(a) 鋳鉄溶湯

第 2 図 放射測温システムの機器構成

(

)

(b) マグネシウム添加工程 (c) 注湯工程

第 1 図 鋳造工場における鋳鉄溶湯の温度計測状況

PLC

PC

第 3 図 操業設備とのシステム連携

35

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP

- ページ: 37

-

研 究 成 果

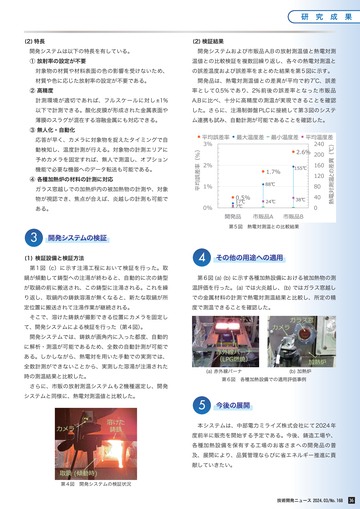

(2) 特長

(2) 検証結果

開発システムは以下の特長を有している。

開発システムおよび市販品 A,B の放射測温値と熱電対測

① 放射率の設定が不要

温値との比較検証を複数回繰り返し、各々の熱電対測温と

対象物の材質や材料表面の色の影響を受けないため、

の誤差温度および誤差率をまとめた結果を第 5 図に示す。

材質や色に応じた放射率の設定が不要である。

開発品は、熱電対測温値との差異が平均で約 7℃、誤差

② 高精度

率として 0.5% であり、2% 前後の誤差率となった市販品

計測環境が適切であれば、フルスケールに対し ±1%

A,B に比べ、十分に高精度の測温が実現できることを確認

以下で計測できる。酸化皮膜が形成された金属表面や

した。さらに、注湯制御盤 PLC に接続して第 3 図のシステ

薄膜のスラグが混在する溶融金属にも対応できる。

ム連携も試み、自動計測が可能であることを確認した。

③ 無人化・自動化

応答が早く、カメラに対象物を捉えたタイミングで自

予めカメラを固定すれば、無人で測温し、オプション

機能で必要な機器へのデータ転送も可能である。

④ 各種加熱炉の材料の計測に対応

ガラス窓越しでの加熱炉内の被加熱物の計測や、対象

3%

240

2.6% 200

%

動検知し、温度計測が行える。対象物の計測エリアに

2%

120

1%

80

40

0.5%

物が視認でき、焦点が合えば、炎越しの計測も可能で

0%

ある。

3

160

1.7%

0

A

B

第 5 図 熱電対測温との比較結果

開発システムの検証

(1) 検証設備と検証方法

第 1 図(c)に示す注湯工程において検証を行った。取

4

その他の用途への適用

鍋が傾動して鋳型への注湯が終わると、自動的に次の鋳型

第 6 図 (a)(b) に示す各種加熱設備における被加熱物の測

が取鍋の前に搬送され、この鋳型に注湯される。これを繰

温評価を行った。(a) では火炎越し、(b) ではガラス窓越し

り返し、取鍋内の鋳鉄溶湯が無くなると、新たな取鍋が所

での金属材料の計測で熱電対測温結果と比較し、所定の精

定位置に搬送されて注湯作業が継続される。

度で測温できることを確認した。

そこで、溶けた鋳鉄が撮影できる位置にカメラを固定し

て、開発システムによる検証を行った(第 4 図)。

開発システムでは、鋳鉄が画角内に入った都度、自動的

に解析・測温が可能であるため、全数の自動計測が可能で

ある。しかしながら、熱電対を用いた手動での実測では、

全数計測ができないことから、実測した溶湯が注湯された

時の測温結果と比較した。

LPG

(a) 赤外線バーナ (b) 加熱炉

第 6 図 各種加熱設備での適用評価事例

さらに、市販の放射測温システムも 2 機種選定し、開発

システムと同様に、熱電対測温値と比較した。

5

今後の展開

本システムは、中部電力ミライズ株式会社にて 2024 年

度前半に販売を開始する予定である。今後、鋳造工場や、

各種加熱設備を保有する工場のお客さまへの開発品の普

及、展開により、品質管理ならびに省エネルギー推進に貢

(

)

献していきたい。

第 4 図 開発システムの検証状況

技術開発ニュース 2024.03/No.168

36

�

- ▲TOP

- ページ: 38

-

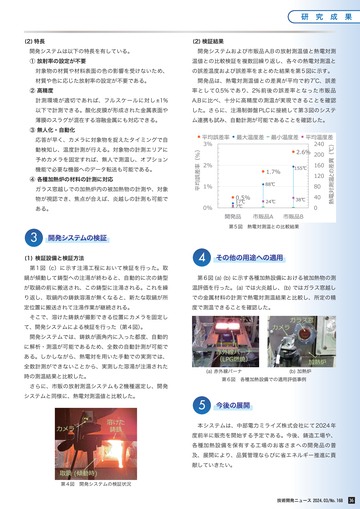

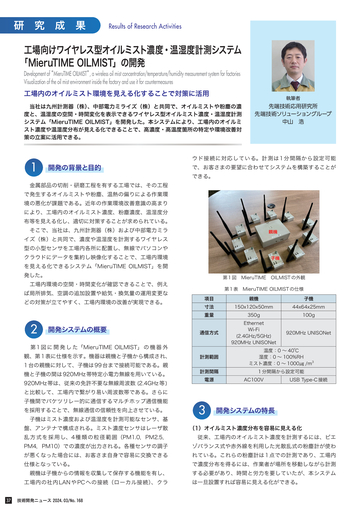

研 究 成 果

Results of Research Activities

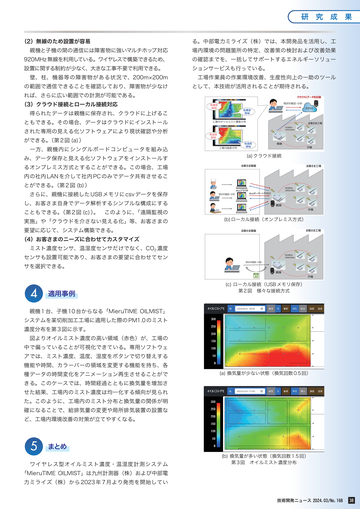

工場向けワイヤレス型オイルミスト濃度・温湿度計測システム

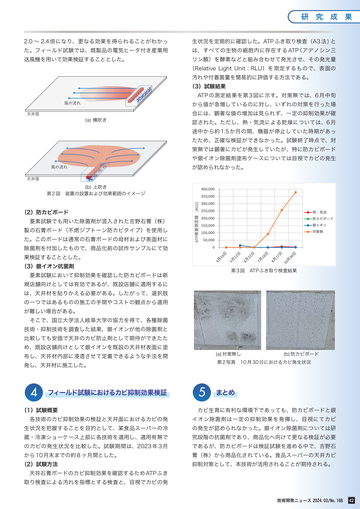

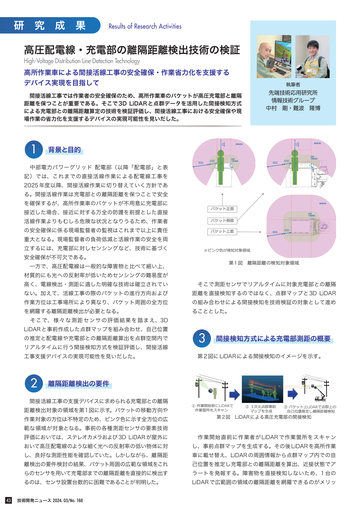

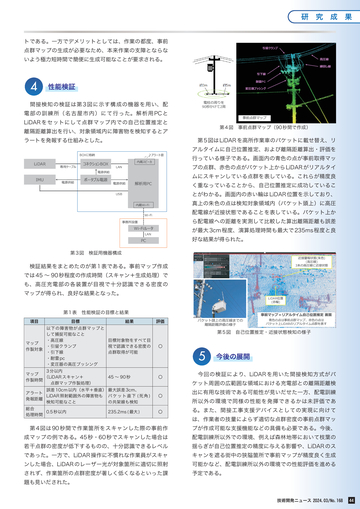

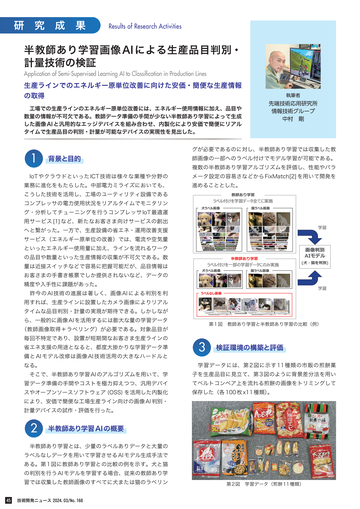

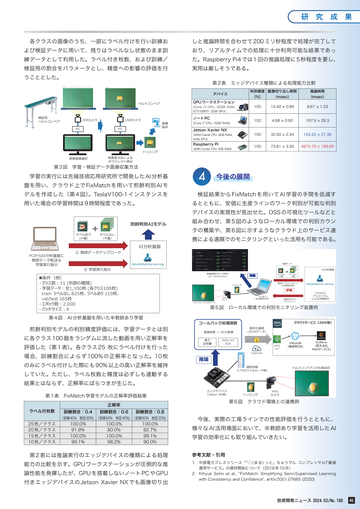

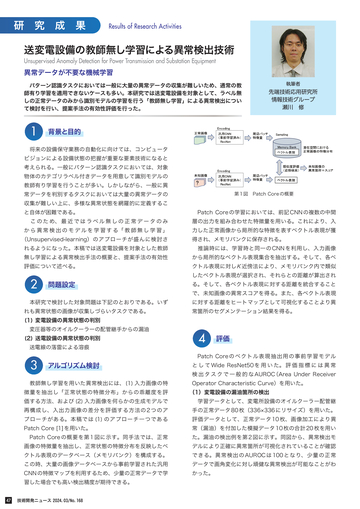

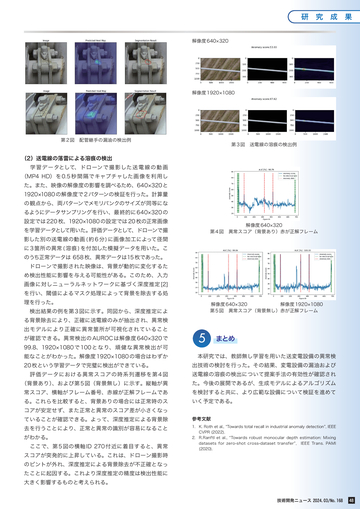

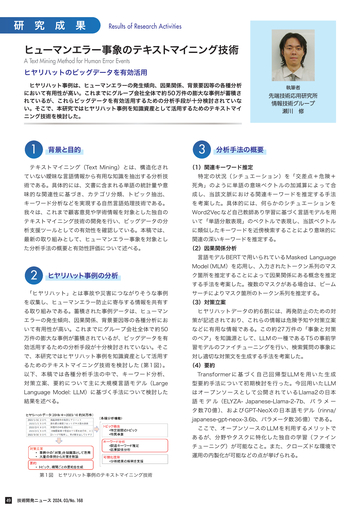

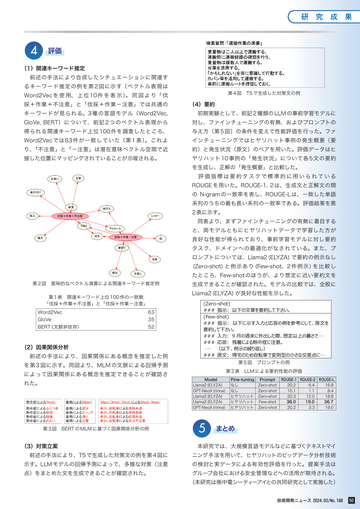

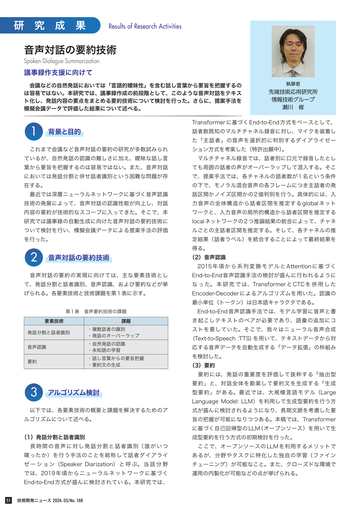

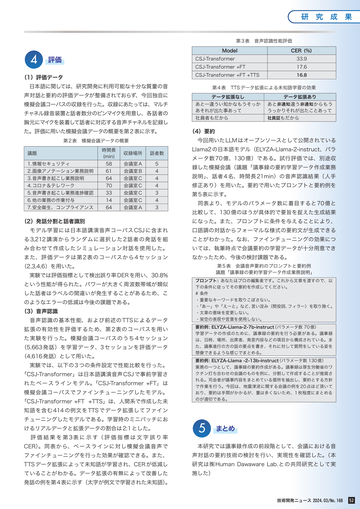

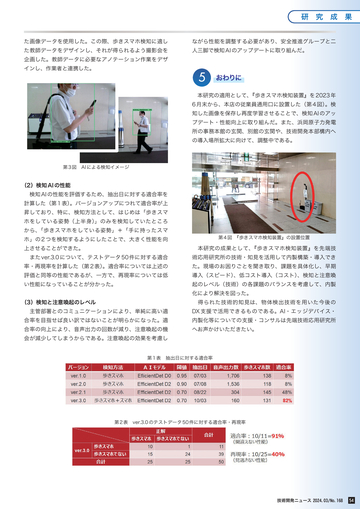

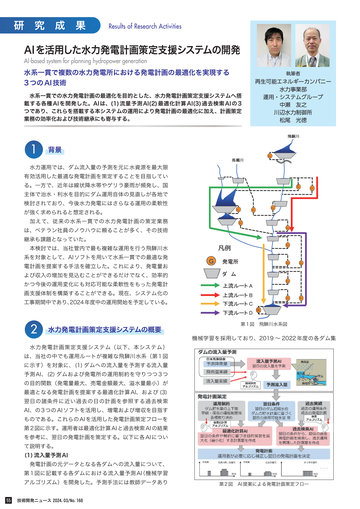

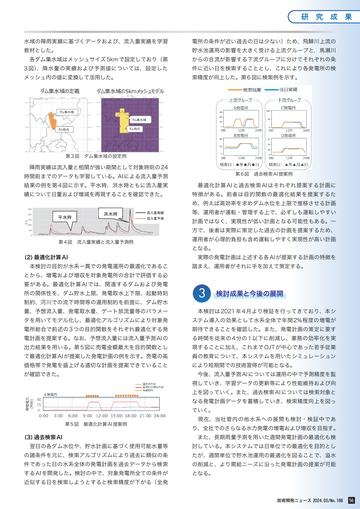

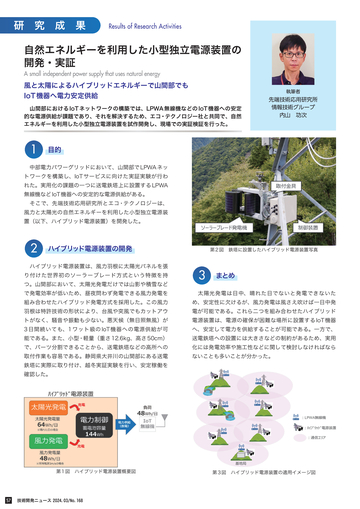

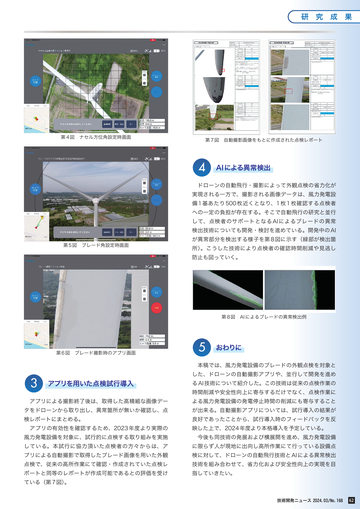

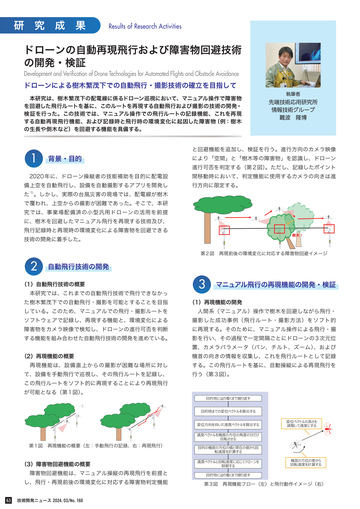

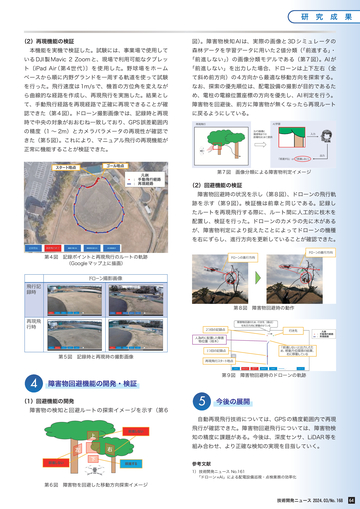

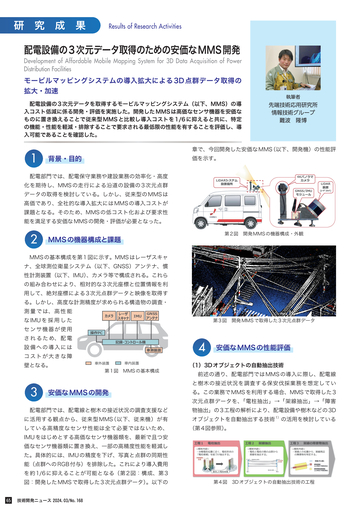

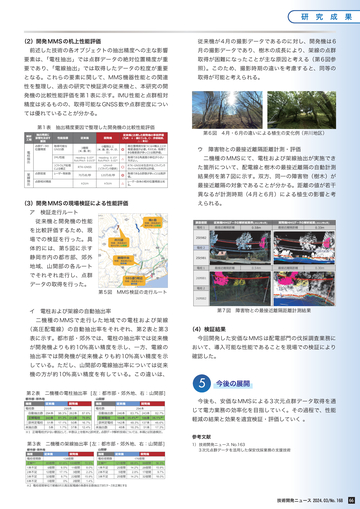

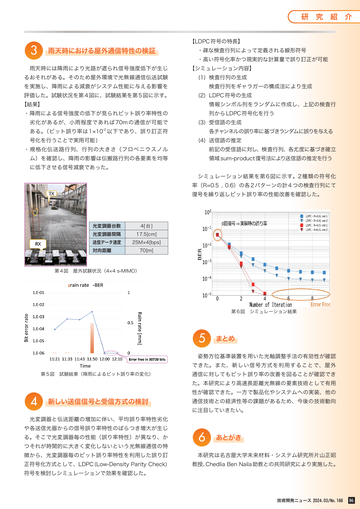

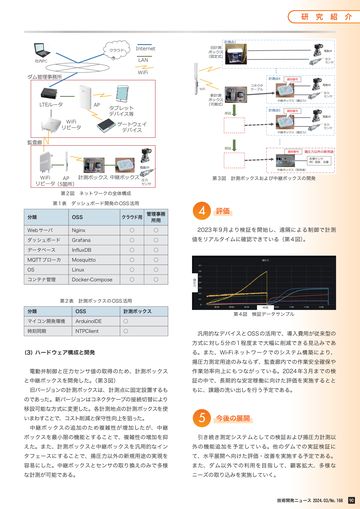

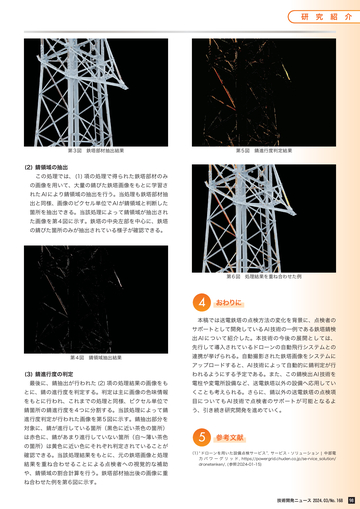

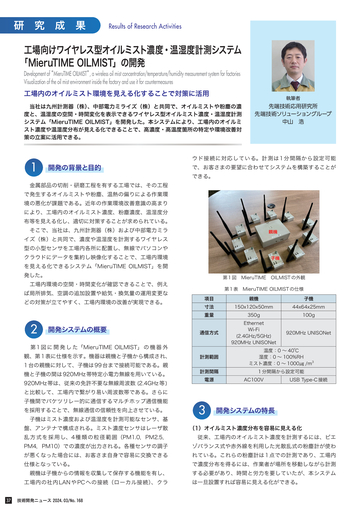

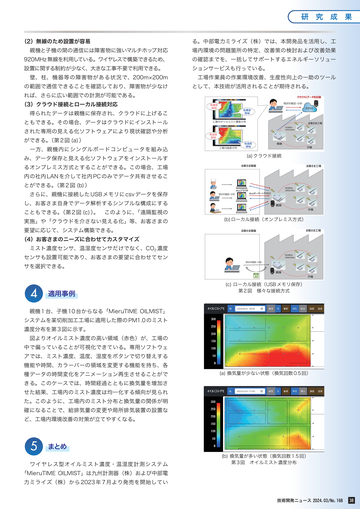

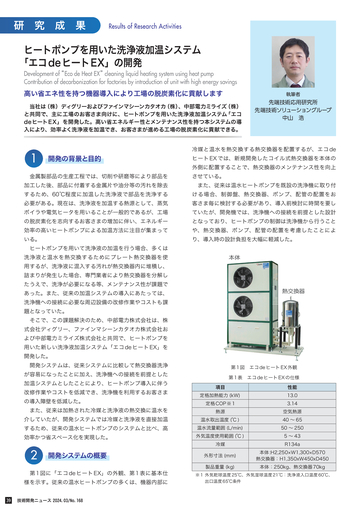

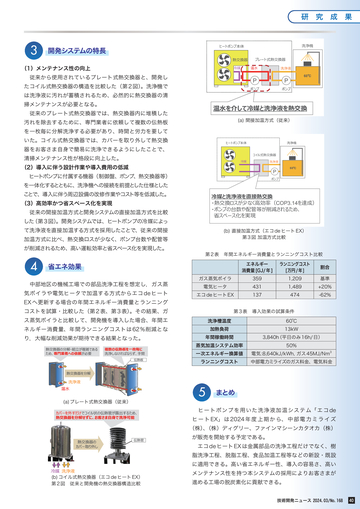

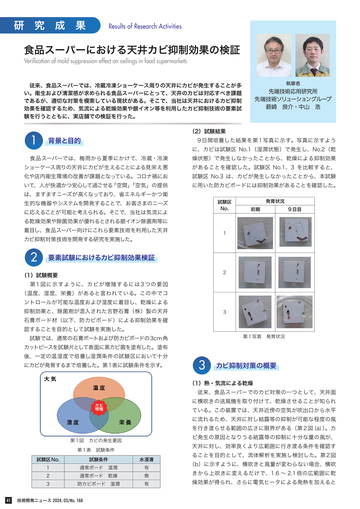

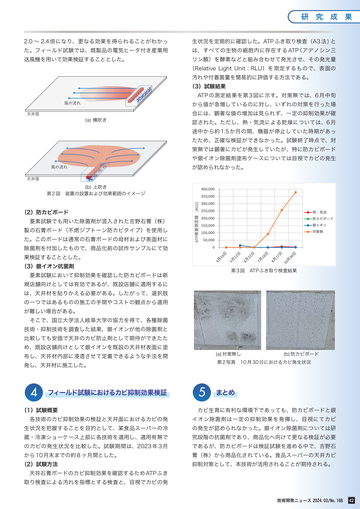

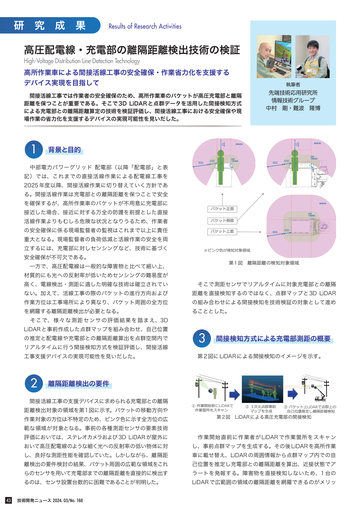

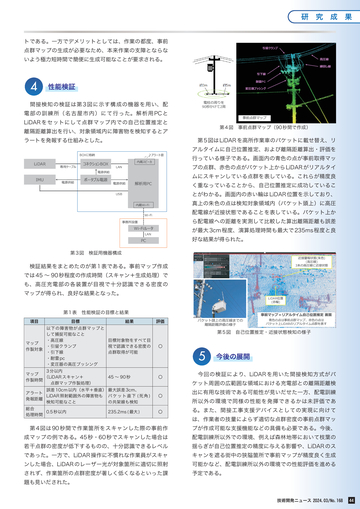

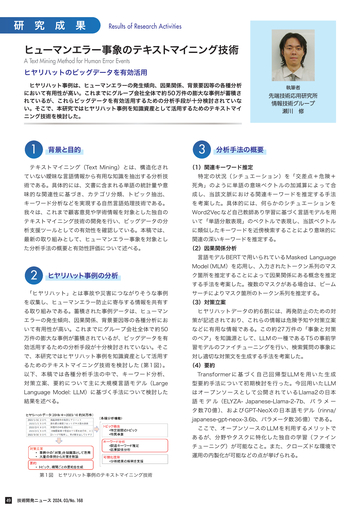

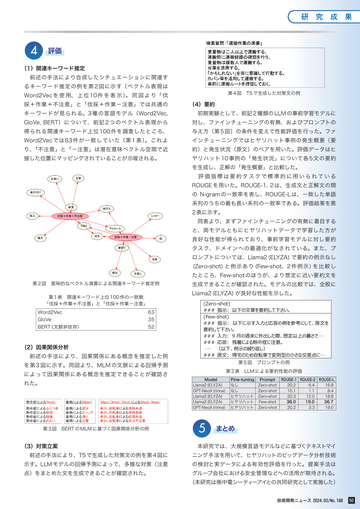

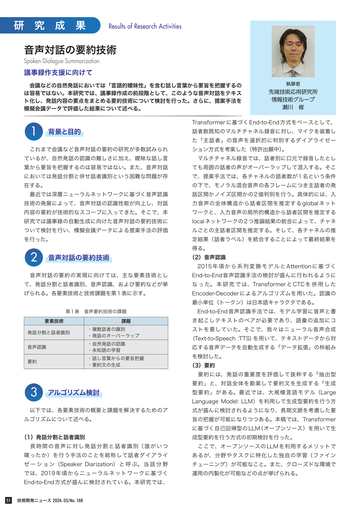

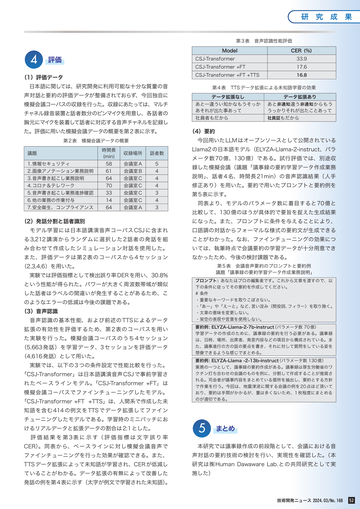

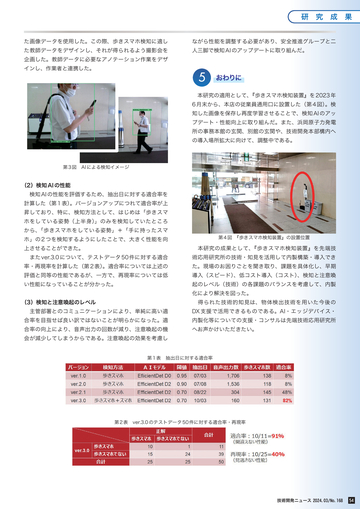

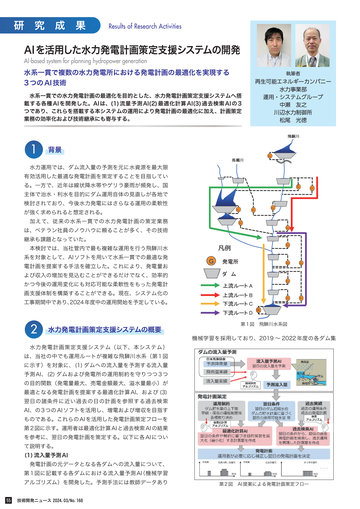

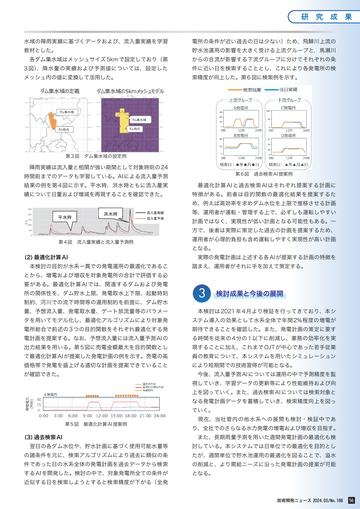

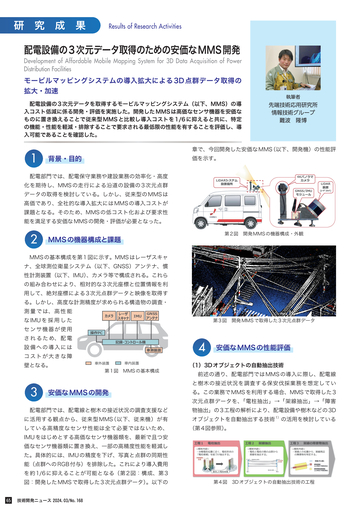

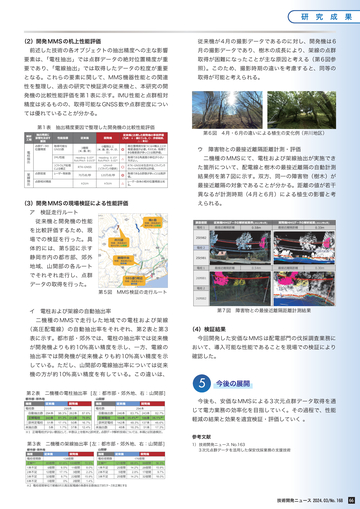

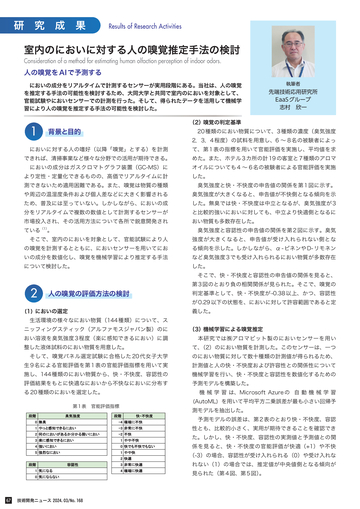

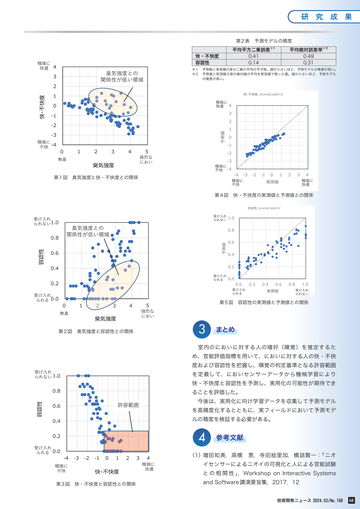

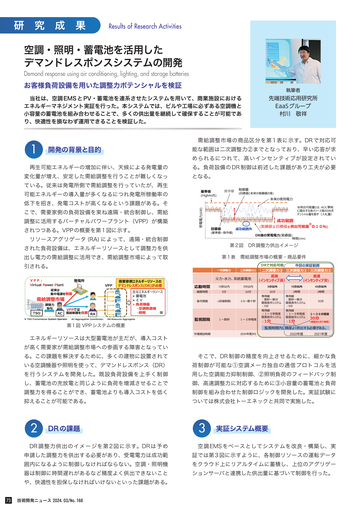

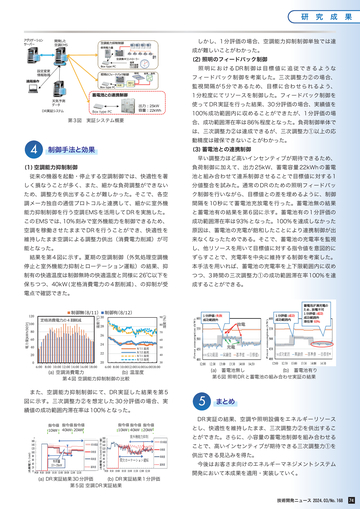

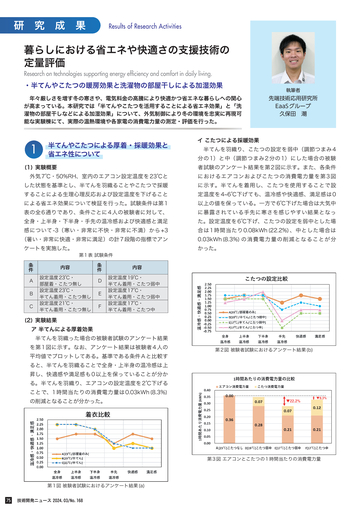

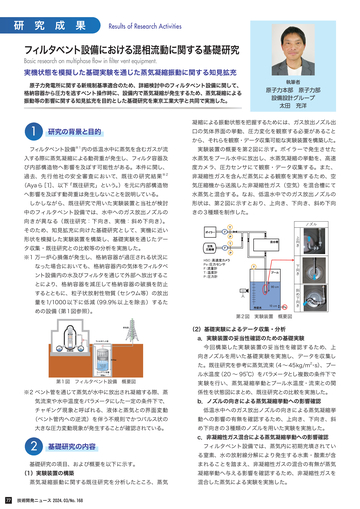

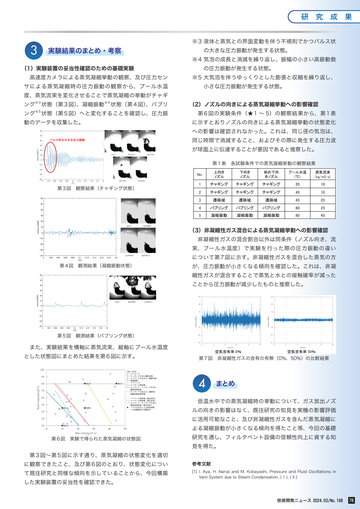

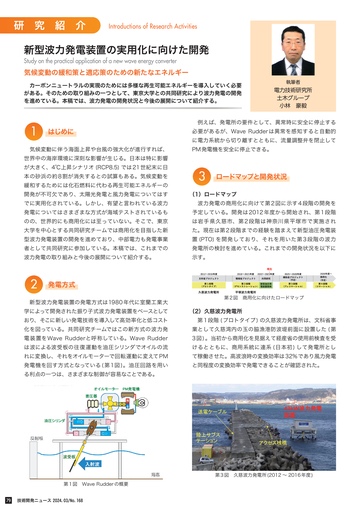

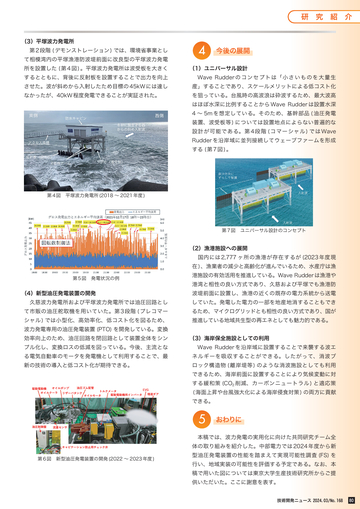

「MieruTIME OILMIST」の開発