技術開発ニュース No.168

- ページ: 55

-

研 究 成 果

た画像データを使用した。この際、歩きスマホ検知に適し

ながら性能を調整する必要があり、安全推進グループと二

た教師データをデザインし、それが得られるよう撮影会を

人三脚で検知 AI のアップデートに取り組んだ。

企画した。教師データに必要なアノテーション作業をデザ

インし、作業者と連携した。

5

おわりに

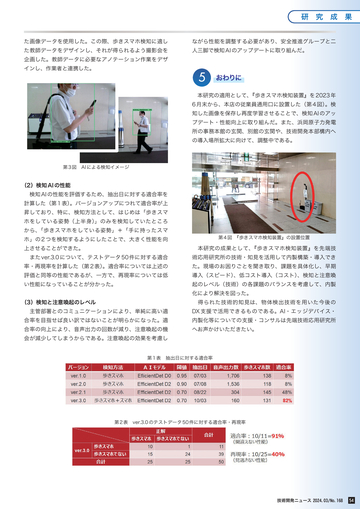

本研究の適用として、『歩きスマホ検知装置』を 2023 年

6 月末から、本店の従業員通用口に設置した(第 4 図)。検

知した画像を保存し再度学習させることで、検知 AI のアッ

プデート・性能向上に取り組んだ。また、浜岡原子力発電

所の事務本館の玄関、別館の玄関や、技術開発本部構内へ

の導入場所拡大に向けて、調整中である。

第 3 図 AI による検知イメージ

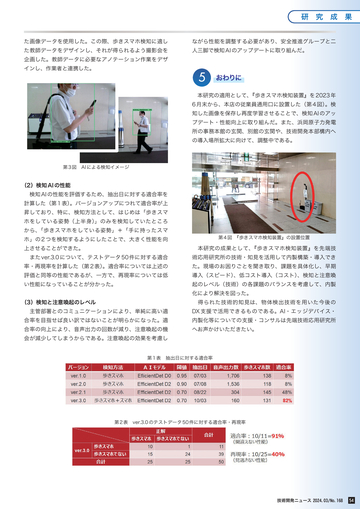

(2)検知 AI の性能

検知 AI の性能を評価するため、抽出日に対する適合率を

計算した(第 1 表)。バージョンアップにつれて適合率が上

昇しており、特に、検知方法として、はじめは「歩きスマ

ホをしている姿勢(上半身)」のみを検知していたところ

から、

「歩きスマホをしている姿勢」+「手に持ったスマ

第 4 図 『歩きスマホ検知装置』の設置位置

ホ」の 2 つを検知するようにしたことで、大きく性能を向

上させることができた。

本研究の成果として、『歩きスマホ検知装置』を先端技

また ver.3.0 について、テストデータ 50 件に対する適合

術応用研究所の技術・知見を活用して内製構築・導入でき

率・再現率を計算した(第 2 表)。適合率については上述の

た。現場のお困りごとを聞き取り、課題を具体化し、早期

評価と同等の性能であるが、一方で、再現率については低

導入(スピード)、低コスト導入(コスト)、検知と注意喚

い性能になっていることが分かった。

起のレベル(技術)の各課題のバランスを考慮して、内製

化により解決を図った。

(3)検知と注意喚起のレベル

得られた技術的知見は、物体検出技術を用いた今後の

主管部署とのコミュニケーションにより、単純に高い適

DX 支援で活用できるものである。AI・エッジデバイス・

合率を目指せば良い訳ではないことが明らかになった。適

内製化等についての支援・コンサルは先端技術応用研究所

合率の向上により、音声出力の回数が減り、注意喚起の機

へお声かけいただきたい。

会が減少してしまうからである。注意喚起の効果を考慮し

第 1 表 抽出日に対する適合率

第 2 表 ver.3.0 のテストデータ 50 件に対する適合率・再現率

技術開発ニュース 2024.03/No.168

54

�

- ▲TOP