技術開発ニュース No.168

- ページ: 24

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

風車ダウンコンダクタ導通確認手法の開発

Research on the methods for confirming the conductivity of wind turbine down conductors.

風車点検のさらなる効率化、安全性向上を目指して

風車に落ちた雷を安全に逃がす目的で設置されたダウンコンダクタは、定期的に導通確

認をする必要がある。現在、この点検は人がロープでブレードにぶら下がり実施してお

り、より効率的な手法が求められていた。今回、簡易に導通確認できる手法を考案し、ド

ローンを用いた実風車での検証によりその有効性が確認できたので報告する。

執筆者

電力技術研究所

機械グループ

鹿島 直二

1

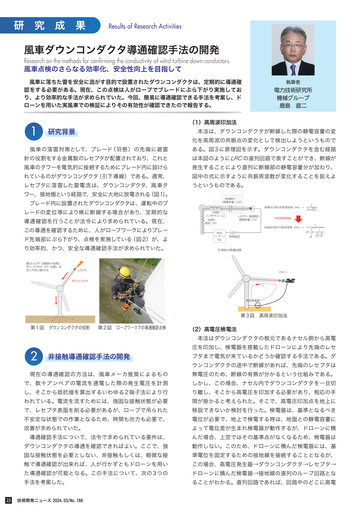

(1)高周波印加法

研究背景

本法は、ダウンコンダクタが断線した際の静電容量の変

化を高周波の共振点の変化として検出しようというもので

風車の落雷対策として、ブレード(羽根)の先端に避雷

ある。図 3 に原理図を示す。ダウンコンダクタを含む経路

針の役割をする金属製のレセプタが配置されており、これと

は本図のようにLRC の直列回路で表すことができ、断線が

風車のタワーを電気的に接続するためにブレード内に設けら

発生することにより直列に断線部の静電容量分が加わり、

れているのがダウンコンダクタ(引下導線)である。通常、

図中の式に示すように共振周波数が変化することを捉えよ

レセプタに落雷した雷電流は、ダウンコンダクタ、風 車タ

うというものである。

ワー、接地極という経路で、安全に大地に放電される(図1)

。

断線部の

静電容量[Cd]

ブレード内に設置されたダウンコンダクタは、運転中のブ

レードの変位等により稀に断線する場合があり、定期的な

導通確認を行うことが法令により求められている。現在、

この導通を確認するために、人がロープワークによりブレー

ド先端部にぶら下がり、点検を実施している(図 2)が、よ

り効率的、かつ、安全な導通確認手法が求められていた。

雷はレセプタ(避雷針の役割)、

ダウンコンダクタ、タワーを通り、安

全に大地に導かれる

断線なし時の共振周波数(Hz)=

回路の

インダクタンス[L]

レセプタ-電極間の

静電容量[Ct]

回路の

抵抗[R]

共振周波数増加

2π

断線あり時の共振周波数(Hz)=

Amp

SG

2π

制限抵抗

1

1

1

1

+

1

計測系の等価回路

レセプタ

ドローン

ダウンコンダクタ

I

高周波電源

第 3 図 高周波印加法

C o p y r i g h t © C h u b u E l e c t r i c P o we r C o . , I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d .

第 1 図 ダウンコンダクタの役割

第 2 図 ロープワークでの導通確認点検

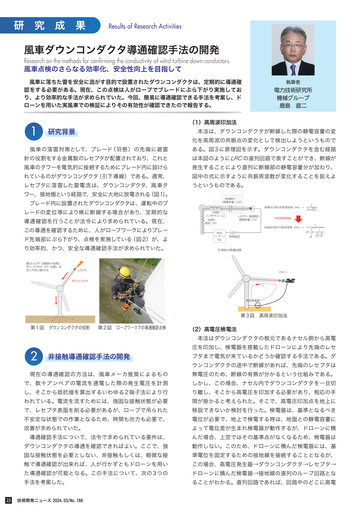

(2)高電圧検電法

本法はダウンコンダクタの根元であるナセル側から高電

2

23

非接触導通確認手法の開発

圧を印加し、検電器を搭載したドローンにより先端のレセ

プタまで電気が来ているかどうか確認する手法である。ダ

ウンコンダクタの途中で断線があれば、先端のレセプタは

現在の導通確認の方法は、風車メーカ推奨によるもの

無電圧のため、断線の有無が分かるという仕組みである。

で、数十アンペアの電流を通電した際の発生電圧を計測

しかし、この場合、ナセル内でダウンコンダクタを一旦切

し、そこから抵抗値を算出するいわゆる 2 端子法により行

り離し、そこから高電圧を印加する必要があり、相応の手

われている。電流を流すためには、強固な接触状態が必要

間が掛かると考えられた。そこで、高電圧印加点を地上に

で、レセプタ表面を削る必要があるが、ローブで吊られた

移設できないか検討を行った。検電器は、基準となるべき

不安定な状態での作業となるため、時間も労力も必要で、

電位が必要で、地上で検電する時は、地面との静電容量に

改善が求められていた。

よって電位差が生まれ検電器が動作するが、ドローンに積

導通確認手法について、法令で求められている要件は、

んだ場合、上空ではその基準点がなくなるため、検電器は

ダウンコンダクタの導通を確認できればよい。ここで、強

動作しない。このため、ドローンに積んだ検電器には、基

固な接触状態を必要としない、非接触もしくは、軽微な接

準電位を固定するための接地線を接続することとなるが、

触で導通確認が出来れば、人が行かずともドローンを用い

この場合、高電圧発生器→ダウンコンダクタ→レセプタ→

た導通確認が可能となる。この手法について、次の 3 つの

ドローンに積んだ検電器→接地線の直列のループ回路とな

手法を考案した。

ることがわかる。直列回路であれば、回路中のどこに高電

技術開発ニュース 2024.03/No.168

�

- ▲TOP