技術開発ニュース No.169

- ページ: 15

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

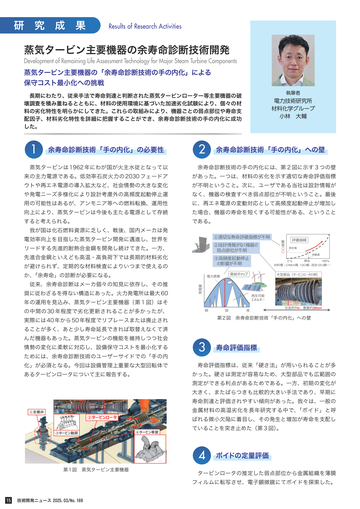

蒸気タービン主要機器の余寿命診断技術開発

Development of Remaining Life Assessment Technology for Major Steam Turbine Components

蒸気タービン主要機器の「余寿命診断技術の手の内化」による

保守コスト最小化への挑戦

執筆者

長期にわたり、従来手法で寿命到達と判断された蒸気タービンローター等主要機器の破

壊調査を積み重ねるとともに、材料の使用環境に基づいた加速劣化試験により、個々の材

料の劣化特性を明らかにしてきた。これらの取組みにより、機器ごとの弱点部位や寿命支

配因子、材料劣化特性を詳細に把握することができ、余寿命診断技術の手の内化に成功

した。

電力技術研究所

材料化学グループ

小林 大輔

1

余寿命診断技術「手の内化」の必要性

2

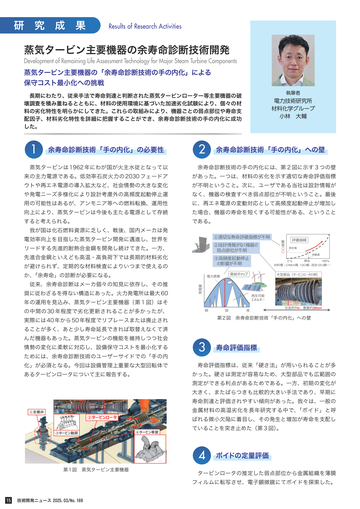

余寿命診断技術「手の内化」への壁

余寿命診断技術の手の内化には、第2図に示す3つの壁

来の主力電源である。低効率石炭火力の 2030 フェードア

があった。一つは、材料の劣化を示す適切な寿命評価指標

ウトや再エネ電源の導入拡大など、社会情勢の大きな変化

が不明ということ。次に、ユーザである当社は設計情報が

や発電ニーズ多様化により設計考慮外の高頻度起動停止運

なく、機器の検査すべき弱点部位が不明ということ。最後

用の可能性はあるが、アンモニア等への燃料転換、運用性

に、再エネ電源の変動対応として高頻度起動停止が増加し

向上により、蒸気タービンは今後も主たる電源として存続

た場合、機器の寿命を短くする可能性がある、ということ

すると考えられる。

である。

我が国は化石燃料資源に乏しく、戦後、国内メーカは発

①適切な寿命評価指標が不明

電効率向上を目指した蒸気タービン開発に邁進し、世界を

②設計情報がなく機器の

弱点部位が不明

リードする先進的耐熱合金鋼を開発し続けてきた。一方、

先進合金鋼といえども高温・高負荷下では長期的材料劣化

③高頻度起動停止

の影響が不明

が避けられず、定期的な材料検査によりいつまで使えるの

か、「余寿命」の診断が必要になる。

奨に従わざるを得ない構造にあった。火力発電所は最大 60

発電量

従来、余寿命診断はメーカ個々の知見に依存し、その推

評価値

大型部品(タービンロータの例)

再生可能

エネルギー

年の運用を見込み、蒸気タービン主要機器(第1図)はそ

の中間の 30 年程度で劣化更新されることが多かったが、

評価曲線

測定値

0%

寿命

100%

材料種︓CrMoV鋼、12Cr鋼、改良12Cr鋼・・・

需給ギャップ

電力需要

〇〇指標

蒸気タービンは 1962 年にわが国が火主水従となって以

朝

昼

夜

全長約7m、重量約20ton

第 2 図 余寿命診断技術「手の内化」への壁

実際には 40 年から 50 年程度でリプレースまたは廃止され

ることが多く、あと少し寿命延長できれば取替えなくて済

んだ機器もあった。蒸気タービンの機能を維持しつつ社会

情勢の変化に柔軟に対応し、設備保守コストを最小化する

ためには、余寿命診断技術のユーザーサイドでの「手の内

3

寿命評価指標

化」が必須となる。今回は設備管理上重要な大型回転体で

寿命評価指標は、従来「硬さ法」が用いられることが多

あるタービンロータについて主に報告する。

かった。硬さは測定が容易なため、大型部品でも広範囲の

測定ができる利点があるためである。一方、初期の変化が

大きく、またばらつきも比較的大きい手法であり、早期に

寿命到達と評価されやすい傾向があった。我々は、一般の

金属材料の高温劣化を長年研究する中で、「ボイド」と呼

①主要弁

②タービンロータ

③タービン動翼

ばれる微小欠陥に着目し、その発生と増加が寿命を支配し

④タービン車室

ていることを突き止めた(第3図)。

4

第 1 図 蒸気タービン主要機器

ボイドの定量評価

タービンロータの推定した弱点部位から金属組織を薄膜

フィルムに転写させ、電子顕微鏡にてボイドを探索した。

15

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP