技術開発ニュース No.169

- ページ: 2

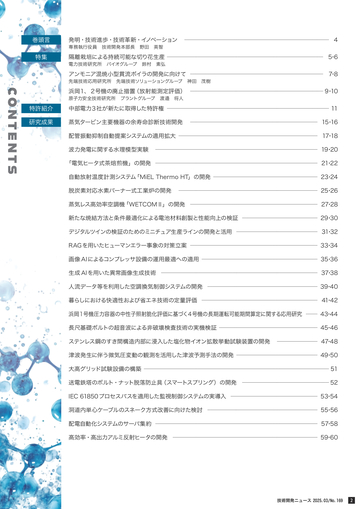

- 発明・技術進歩・技術革新・イノベーション ─ ───────────────────────── 4

特集

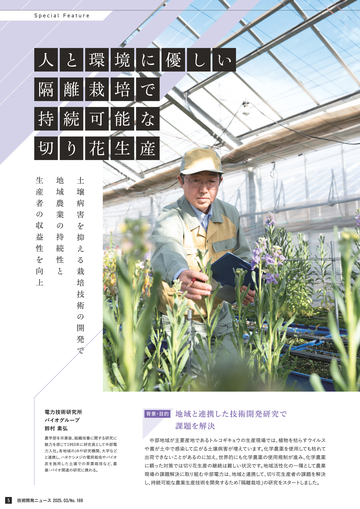

隔離栽培による持続可能な切り花生産 ──────────────────────────── 5・6

専務執行役員 技術開発本部長 野田 英智

電力技術研究所 バイオグループ 鈴村 素弘

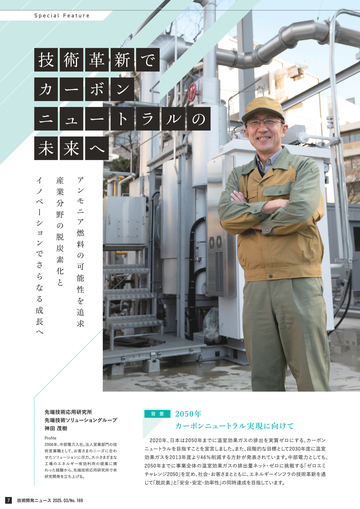

アンモニア混焼小型貫流ボイラの開発に向けて ──────────────────────── 7・8

先端技術応用研究所 先端技術ソリューショングループ 神田 茂樹

CONTENTS

巻頭言

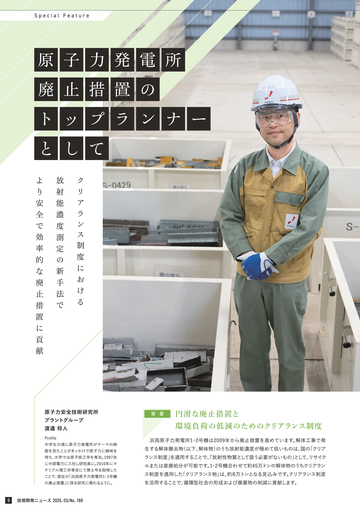

浜岡1、2号機の廃止措置(放射能測定評価)─ ─────────────────────── 9・10

原子力安全技術研究所 プラントグループ 渡邉 将人

特許紹介

中部電力3社が新たに取得した特許権 ───────────────────────────── 11

研究成果

蒸気タービン主要機器の余寿命診断技術開発 ─ ────────────────────── 15・16

配管振動抑制自動提案システムの適用拡大 ───────────────────────── 17・18

波力発電に関する水理模型実験 ─ ──────────────────────────── 19・20

「電気ヒータ式茶焙煎機」の開発 ───────────────────────────── 21・22

自動放射温度計測システム「MiEL Thermo HT」の開発 ─────────────────── 23・24

脱炭素対応水素バーナー式工業炉の開発 ─ ──────────────────────── 25・26

蒸気レス高効率空調機「WETCOMⅡ」の開発 ─ ────────────────────── 27・28

新たな焼結方法と条件最適化による電池材料創製と性能向上の検証 ────────────── 29・30

デジタルツインの検証のためのミニチュア生産ラインの開発と活用 ─────────────── 31・32

RAG を用いたヒューマンエラー事象の対策立案 ─────────────────────── 33・34

画像 AI によるコンプレッサ設備の運用最適への適用 ───────────────────── 35・36

生成 AIを用いた異常画像生成技術 ─ ─────────────────────────── 37・38

人流データ等を利用した空調換気制御システムの開発 ─ ─────────────────── 39・40

暮らしにおける快適性および省エネ技術の定量評価 ─ ──────────────────── 41・42

浜岡1号機圧力容器の中性子照射脆化評価に基づく4号機の長期運転可能期間算定に関する応用研究 ─── 43・44

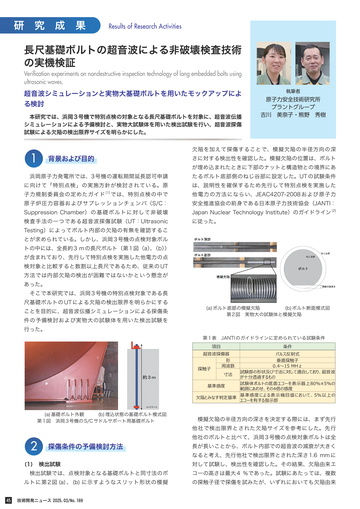

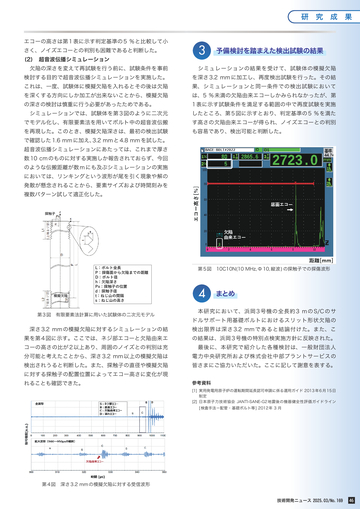

長尺基礎ボルトの超音波による非破壊検査技術の実機検証 ────────────────── 45・46

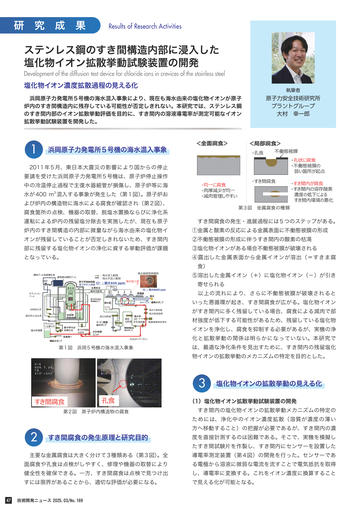

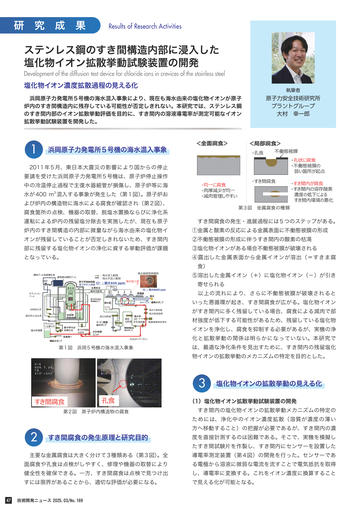

ステンレス鋼のすき間構造内部に浸入した塩化物イオン拡散挙動試験装置の開発 ─ ─────── 47・48

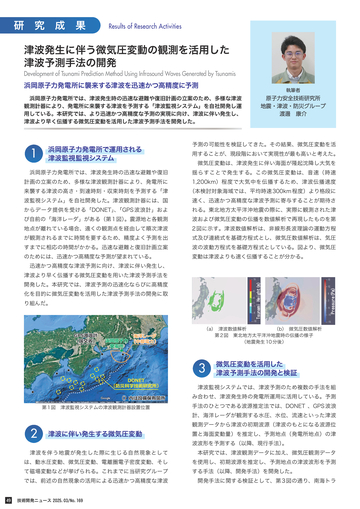

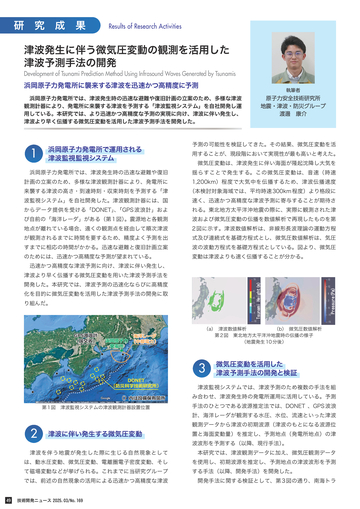

津波発生に伴う微気圧変動の観測を活用した津波予測手法の開発 ─────────────── 49・50

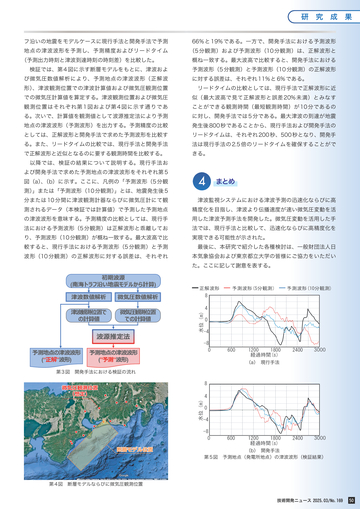

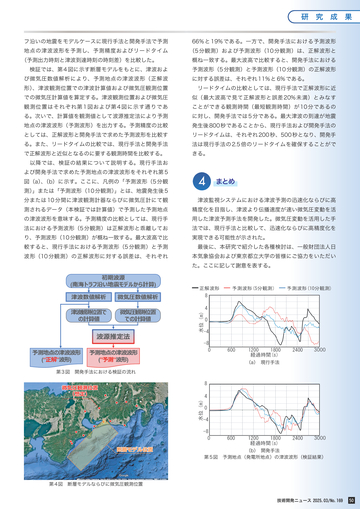

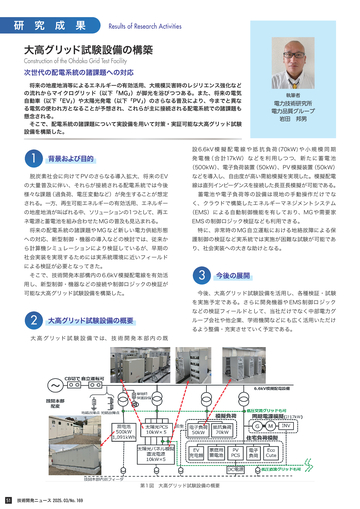

大高グリッド試験設備の構築───────────────────────────────── 51

送電鉄塔のボルト・ナット脱落防止具(スマートスプリング)の開発─ ─────────────── 52

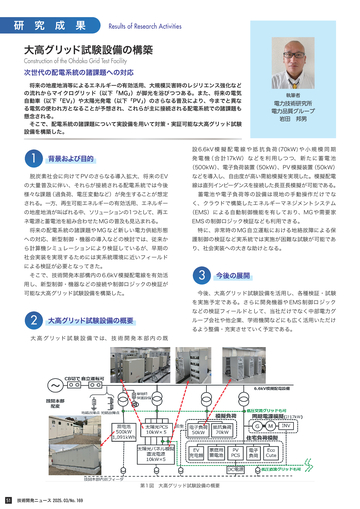

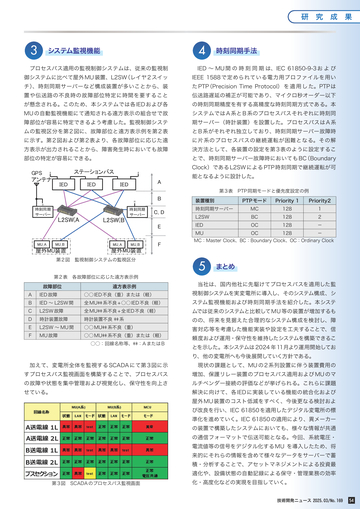

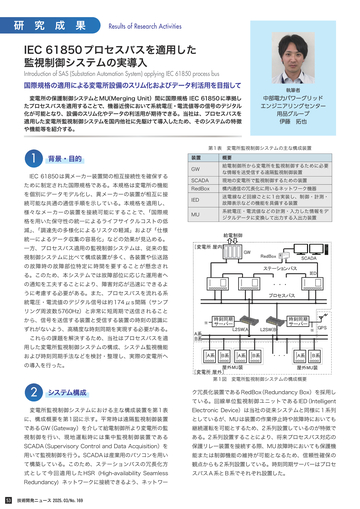

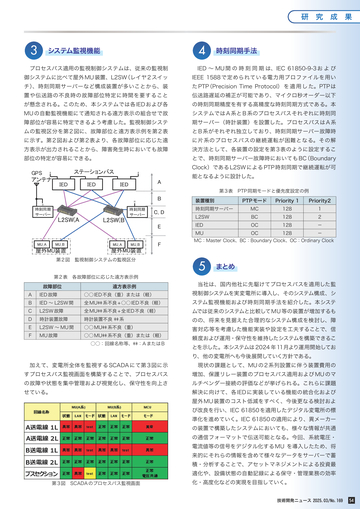

IEC 61850プロセスバスを適用した監視制御システムの実導入 ─ ─────────────── 53・54

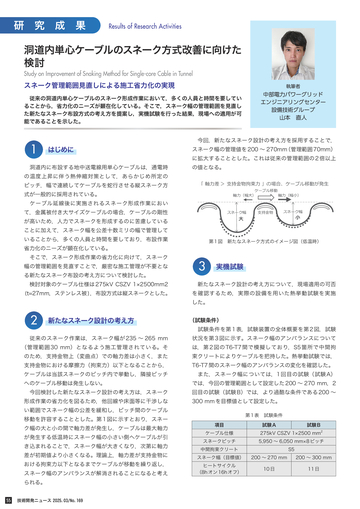

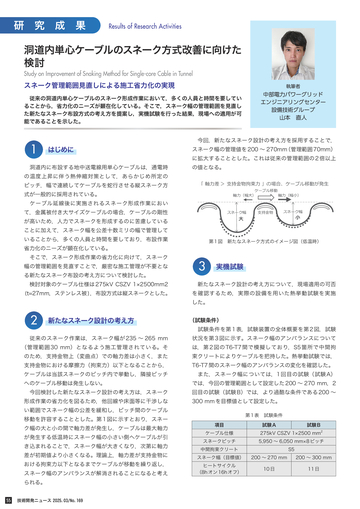

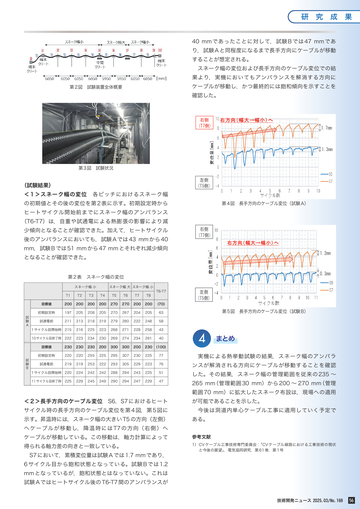

洞道内単心ケーブルのスネーク方式改善に向けた検討 ─ ─────────────────── 55・56

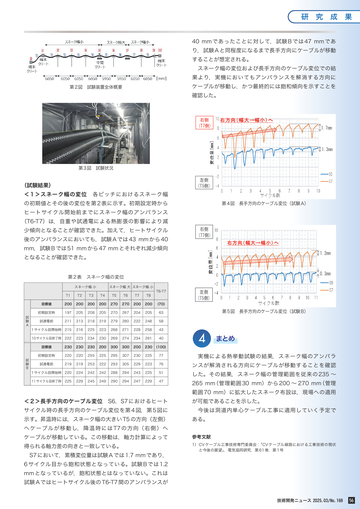

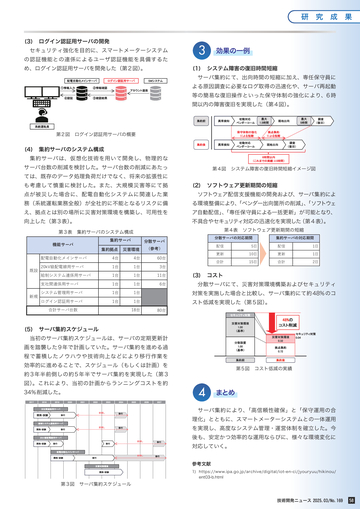

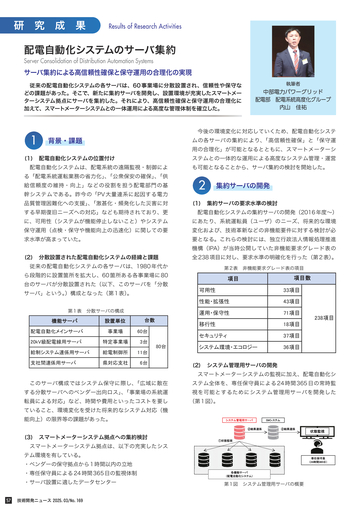

配電自動化システムのサーバ集約─ ──────────────────────────── 57・58

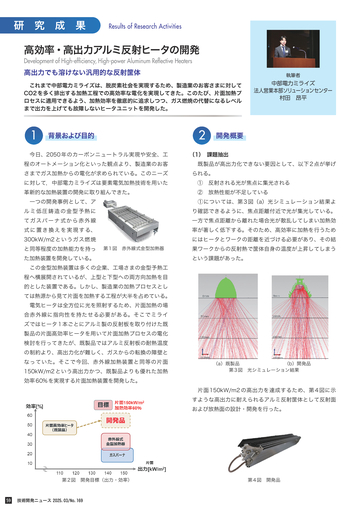

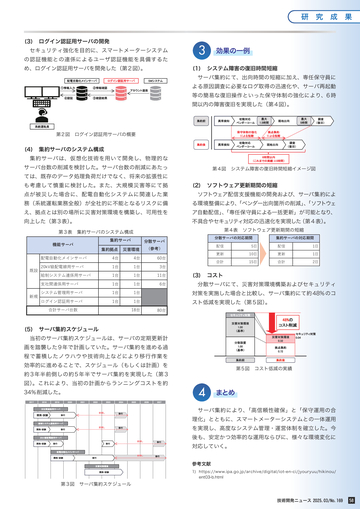

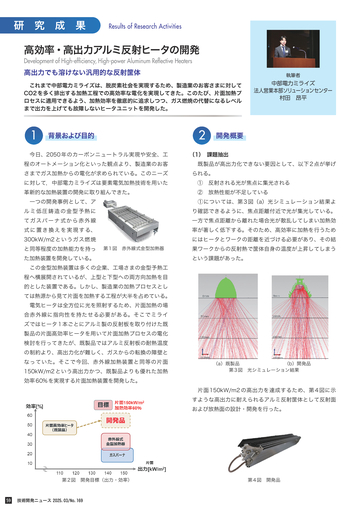

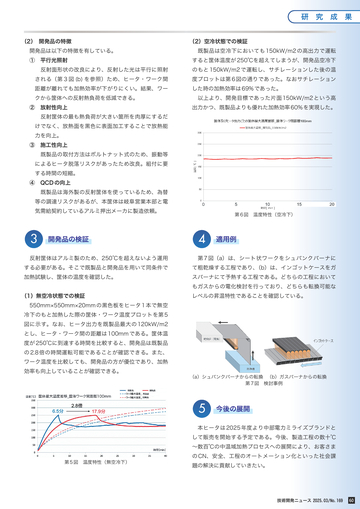

高効率・高出力アルミ反射ヒータの開発 ─ ───────────────────────── 59・60

技術開発ニュース 2025.03/No.169

2

�

- ▲TOP

- ページ: 3

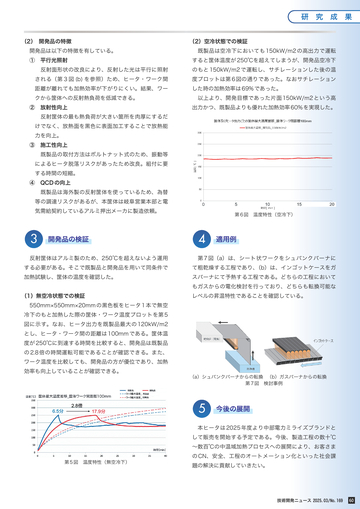

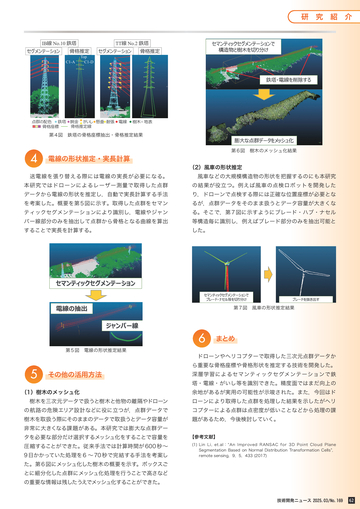

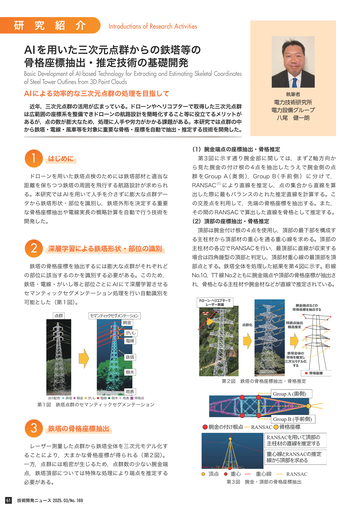

- AIを用いた三次元点群からの鉄塔等の骨格座標抽出・推定技術の基礎開発 ─────────── 61・62

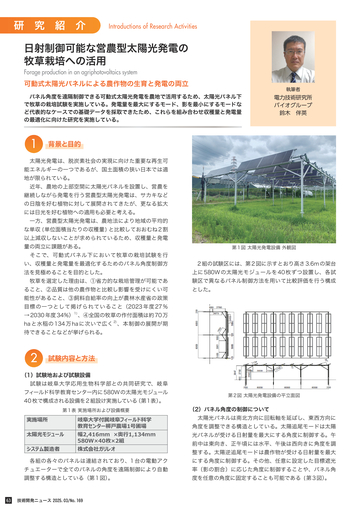

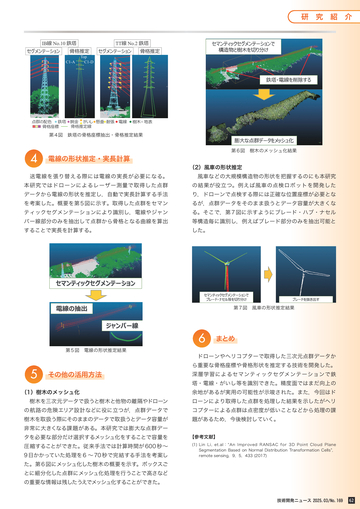

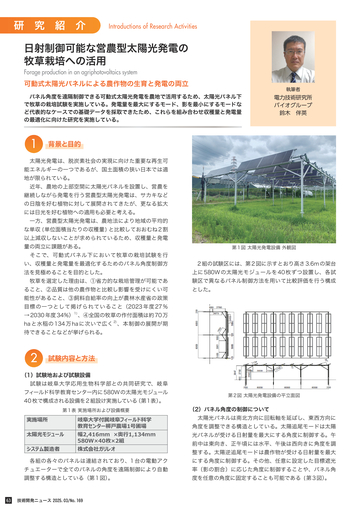

日射制御可能な営農型太陽光発電の牧草栽培への活用 ─ ────────────────── 63・64

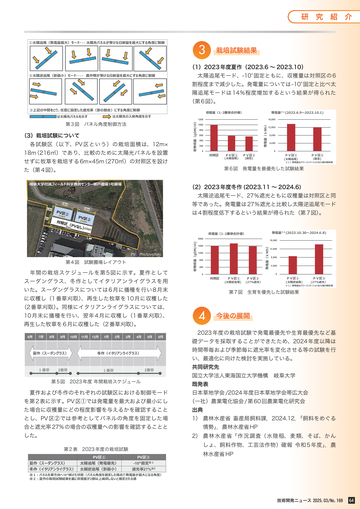

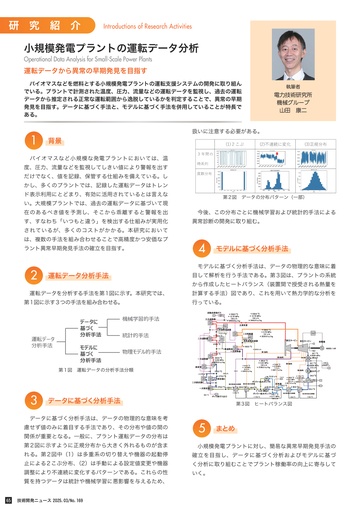

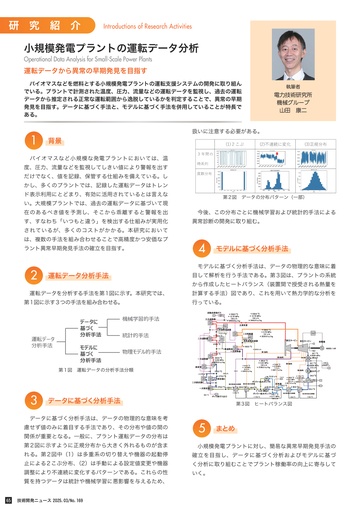

小規模発電プラントの運転データ分析 ───────────────────────────── 65

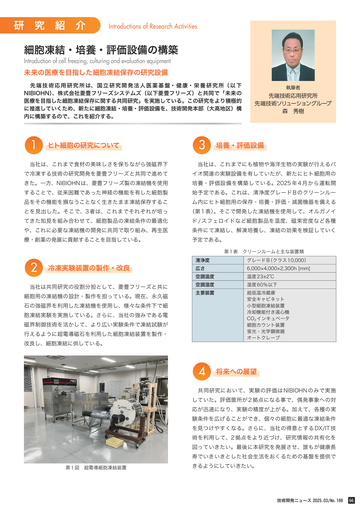

細胞凍結・培養・評価設備の構築 ─ ───────────────────────────── 66

CONTENTS

研究紹介

加熱手法・条件の最適化 ─ ───────────────────────────────── 67

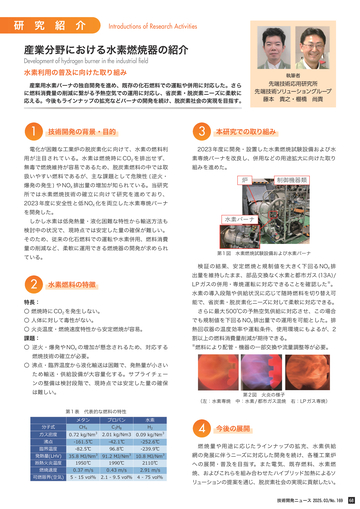

産業分野における水素燃焼器の紹介 ─ ──────────────────────────── 68

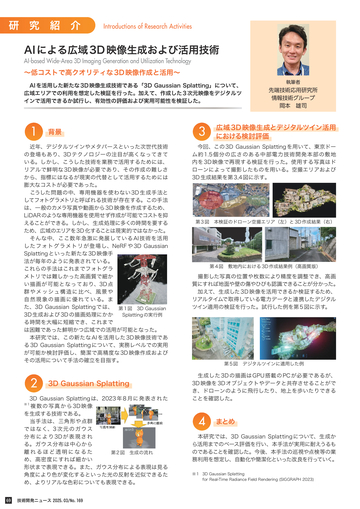

AI による広域 3D 映像生成および活用技術 ─────────────────────────── 69

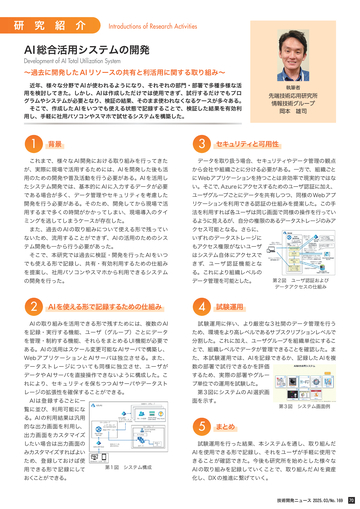

AI 総合活用システムの開発 ────────────────────────────────── 70

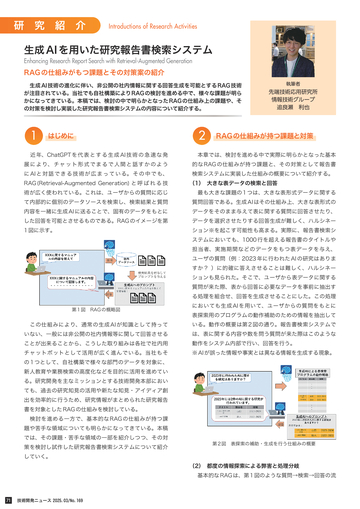

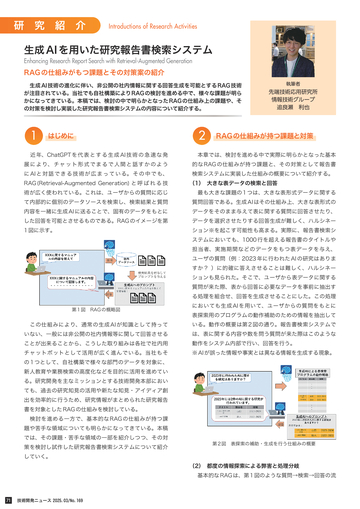

生成 AIを用いた研究報告書検索システム ─ ──────────────────────── 71・72

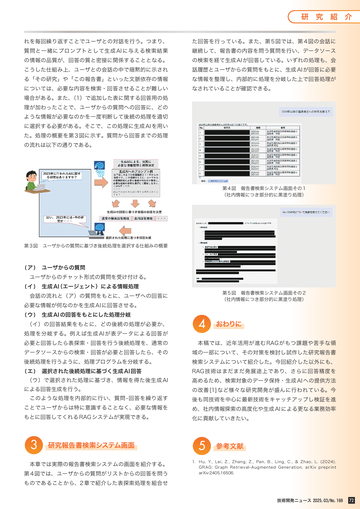

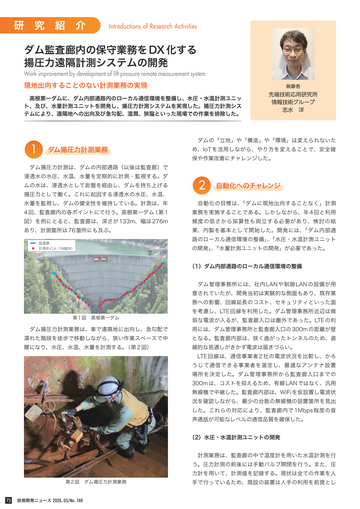

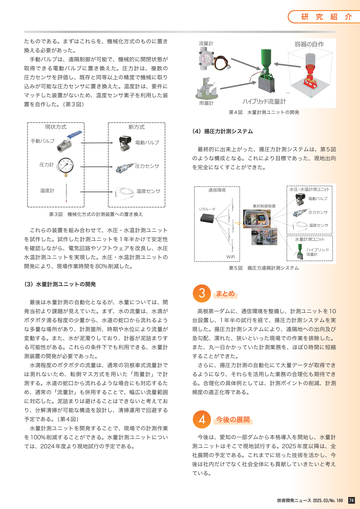

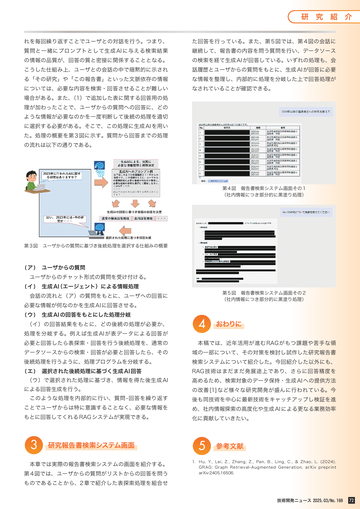

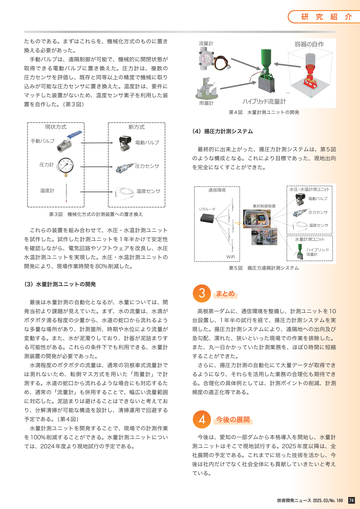

ダム監査廊内の保守業務をDX化する 揚圧力遠隔計測システムの開発────────────── 73・74

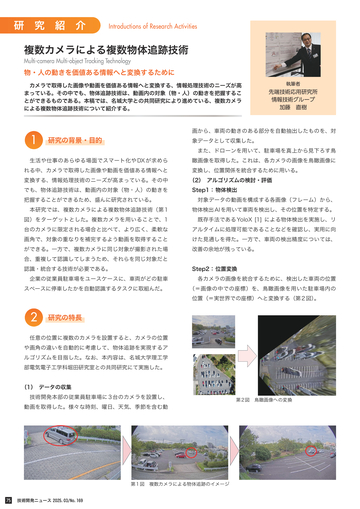

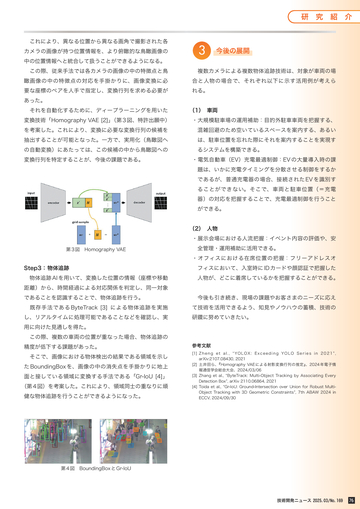

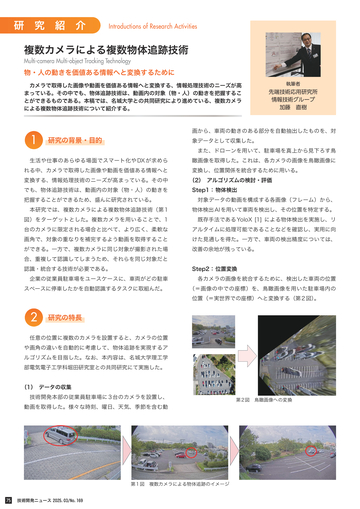

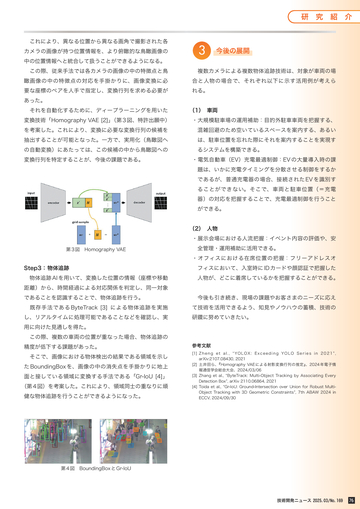

複数カメラによる複数物体追跡技術 ──────────────────────────── 75・76

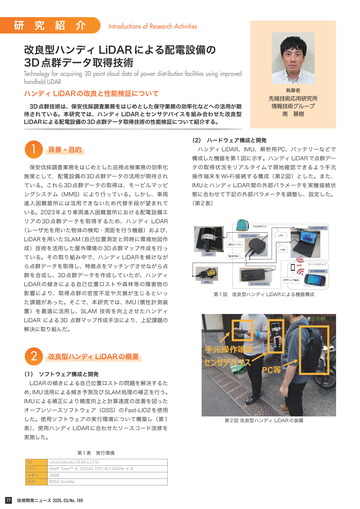

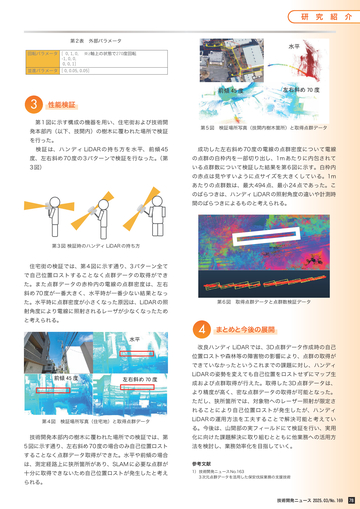

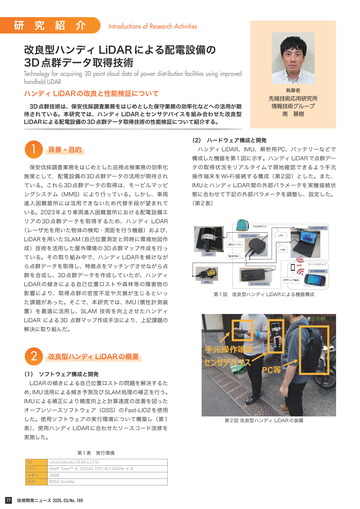

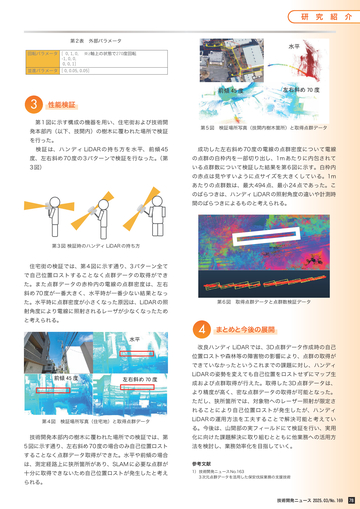

改良型ハンディ LiDARによる配電設備の3D点群データ取得技術 ─────────────── 77・78

内外ニュース

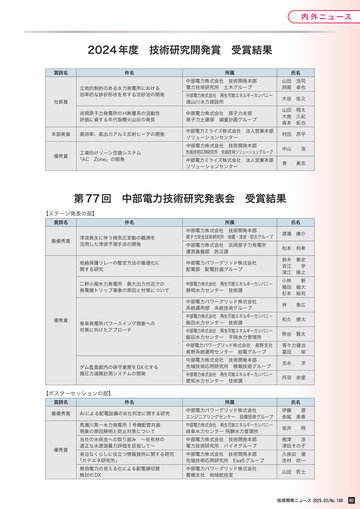

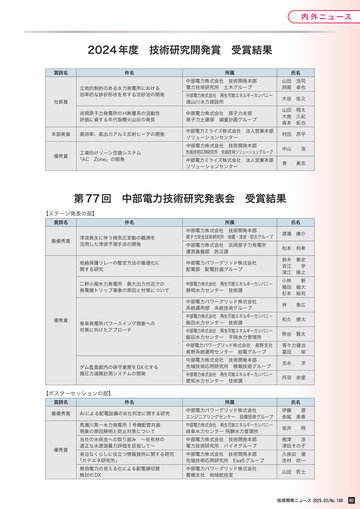

2024 年度技術研究開発賞選考発表会および第 77 回中部電力技術研究発表会 開催 ─ ─────── 79

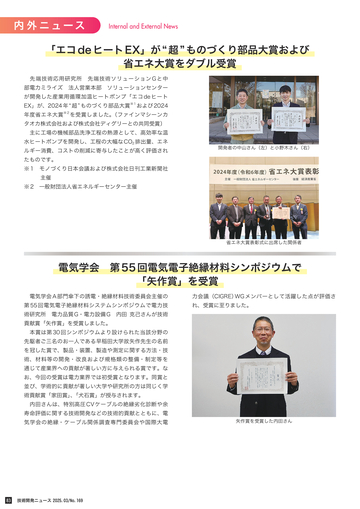

「エコdeヒートEX」が “ 超 ”ものづくり部品大賞および省エネ大賞をダブル受賞 ─────────── 83

電気学会 第 55 回電気電子絶縁材料シンポジウムで「矢作賞」を受賞 ─────────────── 83

土木学会「河川技術論文賞」を受賞 ─ ──────────────────────────── 84

」を受賞 ─ ─────────────────────── 84

低温工学・超電導学会「論文賞(技術)

「名古屋 Factory InnoVation Week2024」に出展 ─────────────────────── 84

「中部電力オープンイノベーション 2024」共創パートナーを募集 ────────────────── 85

「テクノフェア2024」を開催 ─────────────────────────────── 85・86

3

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 4

- 巻頭言

発明・技術進歩・技術革新・

イノベーション

野田 英智

Hidetomo Noda

専務執行役員

技術開発本部長

Chief Technology Officer

Chief Standardization Officer

企業が世界の「イノベーション」を先導していると言われていま

す。また、中国は技術力向上に伴い、多数の特許を出願していま

すし、中国製の生成 AI である Deepseek が話題になりました。

それに対して、日本の企業からはイノベーションが生まれにくく、

発明や特許出願もなかなか増えないなんて声も聞かれます。

では、本当に、日本ではイノベーションが全く起こらなかった

のでしょうか。

戦後を振り返ってみると、日本の企業は先進各国の製品を真似

し、より精密かつ高品質で安価な製品を製造する力を付けて、日

本の高度成長を支えてきました。

身近なところで言えば、高度成長期に生まれたセイコーの

クォーツは大きな発明であり、徐々に安価で提供されるようにな

りましたし、1979 年に発売されたソニーのウォークマンは、人々

の音楽の聴き方を変えました。

また、ヤマト運輸は、個人宅配市場に参入し、効率的な配送

ネットワークを構築し、現在の宅配便システムの基盤を作り上げ

ました。

次に、バブル崩壊後の失われた 30 年から現在に至るまではど

うでしょうか。

いくつか事例を挙げてみます。

○メルカリは 中古品 CtoC 販売プラットフォームを提供。

利便性の高いアプリや QR コードを活用した発送システムで

市場を拡大し、新たな中古品 EC 市場を創出しました。

○富士フイルムは、写真フィルム市場の縮小を予測し、化粧品

や医療機器分野へ技術を応用。異分野へのシフトで成功を収

めました。

よく調べたら、もっとあると思います。少なくとも、

“日本で

はイノベーションが起こりにくい”という見方が正しいのか、疑

問に思うこともあります。

一方で、シャープのザウルスというガジェットのように、次代

を先取りした技術が必ずしも成功するとは限りません。ザウルス

は、現在のスマートフォンでできることの多くを、20 数年前に

実現していましたが、スマホの様に世界的なイノベーションを起

こすには至りませんでした。イノベーションには、時代やタイミ

ングも大切な要素なのだと思います。

現在の日本には、発明・技術進歩・技術革新の繰り返しで実力

を蓄えている企業、団体、研究機関は幾多もあり、今はそれがイ

ノベーションという形で表出していないだけで、数年経った際に

大きなイノベーションを起こすものが出てくるかも知れません。

これからの時代は、地球(環境・生態系)と人間の共存共栄を

常に意識し、地球の環境を守りながら、人々の生活をより充実

させていく時代に向かっていくと思います。例えば、カーボン

ニュートラル一つとっても、実現するためには、社会的、技術的

に大きなイノベーションが必要です。

これまで述べてきた発明・技術進歩・技術革新のサイクル、そ

れから、この延長線上に有るかどうかは知れませんが新たなアイ

デアを付加したイノベーションが起こることを、いや、日本発の

イノベーションを起こすことを想像しながら、研究開発に励むの

も、また楽しいのではないでしょうか。

PREFACE

「発明」とは、従来みられなかった新規の物や方法を考え出す

ことです。特許法では、発明は「自然法則を利用した技術的思想

の創作のうち高度なもの」と定義されています。

「技術進歩」とは、科学技術や工学の分野で新しい知識や技術

が発展・改良される過程を指します。これにより、社会や産業に

おける効率性や利便性が向上します。

「技術革新」とは、新しい技術や改良された技術、システム、プ

ロセスを創造・導入することで、社会や経済に大きな変化をもた

らすことを指します。これにより、生産性の向上、新市場の創出、

環境問題への対応などが可能となります。なお、

「イノベーション」

とは異なり、技術そのものの進歩に焦点を当てる点が特徴です。

最後に、

「イノベーション」とは、モノやサービス、ビジネスモ

デルに新しい考え方や技術を取り入れ、新たな価値を創出し、社

会に変革をもたらすプロセスを意味します。これは単なる技術革

新にとどまらず、既存の製品やサービスの改善や全く新しい市場

の開拓も含まれます。私見ではありますが、イノベーションの結

果は企業の業態の大幅な変化をもたらすものもあれば、私たちの

生活様式の大きな変化などに現れてくるものもあると考えます。

なお、現在、

「イノベーション」は、企業にとって成長や競争力を

維持するために不可欠な要素と捉えられています。

一般的な定義に鑑みると、「発明」から「イノベーション」ま

での間には、かなりギャップがあるようにも感じますし、もし

かしたら意外と近しいものかも知れません。「発明」「技術進歩」

「技術革新」

「イノベーション」はシリーズとして起こることもあ

れば、そうでも無い場合もあるようです。

電気事業を振り返ると、日本の旧一般電気事業者が創業してか

ら 70 年を超え、現在では、世界でもトップクラスに短い停電時

間を実現し、高い品質の電気をお客さまにお届けしています。こ

れは、電気事業者として、お客さまのニーズをお伺いしながら、

先人達の日々の研鑽に加え、重電・重工機器メーカーと機器ユー

ザーである電気事業者の発明、技術進歩、技術革新の繰り返しで

成し遂げられてきたものだと思います。

(一方で、ビジネスモデル

自体は 70 年を超えても大きく変わっていないことも事実ですが。

)

正直、日本には世界に誇れる技術(進歩や革新を含む)が未だ

多く存在すると考えています。

例えば、素材分野や生産技術、生産ロボット、故障の少ない自

動車など、日本は高品質な製品を作る技術において世界トップレ

ベルです。また、これらの技術は世界的に見ても相応の市場を有

しています。

これは、これら企業の方々が発明・技術進歩・技術革新のサイ

クルを繰り返し、努力を重ねた結果であり、将来に渡って日本が

自信をもって自慢できるところだと思います。

一方、近年では米国の GAFAM ※を中心とする企業やベンチャー

※ Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft の頭文字を取った呼び名

技術開発ニュース 2025.03/No.169

4

�

- ▲TOP

- ページ: 5

-

5

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 6

- 技術開発ニュース 2025.03/No.169

6

�

- ▲TOP

- ページ: 7

-

7

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 8

- 技術開発ニュース 2025.03/No.169

8

�

- ▲TOP

- ページ: 9

-

9

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 10

- 技術開発ニュース 2025.03/No.169

10

�

- ▲TOP

- ページ: 11

- 特 許 紹 介

Introduction Patents

特許紹介

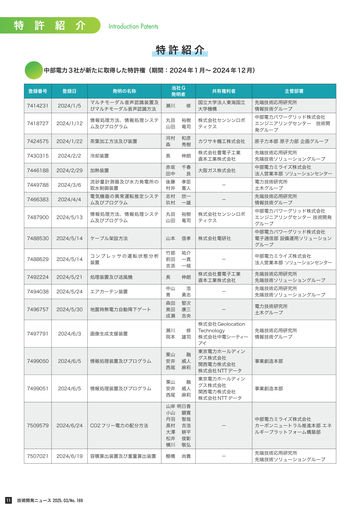

中部電力 3 社が新たに取得した特許権(期間:2024 年 1 月~ 2024 年 12 月)

登録番号

登録日

発明の名称

当社 G

発明者

7414231

2024/1/5

マルチモーダル音声認識装置及

びマルチモーダル音声認識方法

瀬川 修

国立大学法人東海国立

大学機構

先端技術応用研究所

情報技術グループ

7418727

2024/1/12

情報処理方法、情報処理システ

ム及びプログラム

丸目 裕樹

山田 竜司

株式会社センシンロボ

ティクス

中部電力パワーグリッド株式会社

エンジニアリングセンター 技術開

発グループ

7424575

2024/1/22

茶葉加工方法及び装置

河村 和彦

森 秀樹

カワサキ機工株式会社

原子力本部 原子力部 企画グループ

7430315

2024/2/2

冷却装置

長 伸朗

株式会社豊電子工業

直本工業株式会社

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

7446188

2024/2/29

加熱装置

赤坂 千春

田中 良

大阪ガス株式会社

中部電力ミライズ株式会社

法人営業本部 ソリューションセンター

7449788

2024/3/6

流砂量計測器及び水力発電所の

取水制御装置

後藤 孝臣

村井 寛人

-

電力技術研究所

土木グループ

7466383

2024/4/4

電気機器の異常運転推定システ

ム及びプログラム

志村 欣一

玖村 一雄

-

先端技術応用研究所

情報技術グループ

7487900

2024/5/13

情報処理方法、情報処理システ

ム及びプログラム

丸目 裕樹

山田 竜司

株式会社センシンロボ

ティクス

中部電力パワーグリッド株式会社

エンジニアリングセンター 技術開発

グループ

7488530

2024/5/14

ケーブル架設方法

山本 信孝

株式会社電研社

中部電力パワーグリッド株式会社

電子通信部 設備運用ソリューション

グループ

7488629

2024/5/14

コンプレッサの運転状態分析

装置

竹部 祐介

前田 一真

吉添 一城

7492224

2024/5/21

処理装置及び送風機

長 伸朗

7494038

2024/5/24

エアカーテン装置

中山 浩

青 勇志

-

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

7496757

2024/5/30

地震時無電力自動降下ゲート

森田 堅次

奥田 康三

成瀬 吉央

-

電力技術研究所

土木グループ

画像生成支援装置

瀬川 修

岡本 雄司

株式会社 Geolocation

Technology

株式会社中電シーティー

アイ

先端技術応用研究所

情報技術グループ

情報処理装置及びプログラム

栗山 融

安井 威人

西尾 麻莉

東京電力ホールディン

グス株式会社

関西電力株式会社

株式会社 NTT データ

事業創造本部

情報処理装置及びプログラム

栗山 融

安井 威人

西尾 麻莉

東京電力ホールディン

グス株式会社

関西電力株式会社

株式会社 NTT データ

事業創造本部

7497791

7499050

7499051

11

2024/6/3

2024/6/5

2024/6/5

7509579

2024/6/24

CO2 フリー電力の配分方法

山岸

小山

丹羽

高村

大澤

松井

横川

7507021

2024/6/19

容積算出装置及び重量算出装置

棚橋 尚貴

技術開発ニュース 2025.03/No.169

共有権利者

-

株式会社豊電子工業

直本工業株式会社

主管部署

中部電力ミライズ株式会社

法人営業本部 ソリューションセンター

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

明日香

顕寛

智哉

吉浩

耕平

俊彰

敬弘

-

中部電力ミライズ株式会社

カーボンニュートラル推進本部 エネ

ルギープラットフォーム構築部

-

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

�

- ▲TOP

- ページ: 12

-

特 許 紹 介

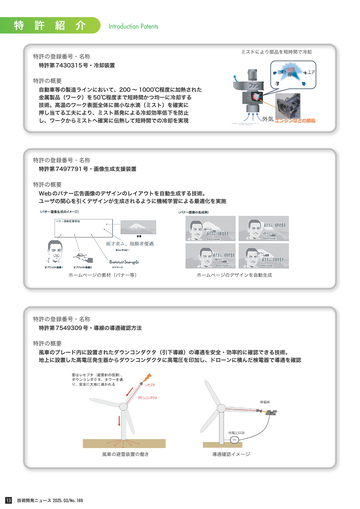

登録番号

登録日

7514686

2024/7/3

当社 G

発明者

共有権利者

主管部署

貫通穴検査装置

赤坂 千春

羽根 佑歩

高木 健富

-

中部電力ミライズ株式会社

法人営業本部 ソリューションセンター

西 政紀

-

事業創造本部

発明の名称

7519241

2024/7/10

ライフスタイル提供プログラ

ム、ライフスタイル提供装置、

及びライフスタイル提供シス

テム

7536617

2024/8/9

高圧流体流入阻止用片開き扉体

の配置構造

星野 賢治

内藤 良介之

7539438

2024/8/15

開閉装置監視システム

山田 比呂志

伊藤 保則

金森 貴之

-

中部電力パワーグリッド株式会社

エンジニアリングセンター 技術開発

グループ

-

中部電力ミライズ株式会社

法人営業本部 ソリューションセンター

章浩

祐平

和弘

卓矢

鹿島建設株式会社

株式会社クマヒラ

原子力本部 原子力部 企画グループ

7548667

2024/9/2

局所加熱用誘導加熱装置

竹内

池野

松下

中谷

7549309

2024/9/3

導線の導通確認方法

鹿島 直二

7554027

2024/9/10

異常運転推定システム及びプロ

グラム

志村 欣一

玖村 一雄

-

中部電力ミライズ株式会社

リビング営業本部 リビング営業第

2部

7559118

2024/9/20

情報処理装置、情報処理方法及

びプログラム

片岡 裕貴

村井 瑛

株式会社 三菱総合研究所

中部電力パワーグリッド株式会社

系統運用部 系統技術グループ

7560710

2024/9/25

熱処理システム

棚橋 尚貴

株式会社エコム

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

東京電力ホールディン

グス株式会社

関西電力株式会社

株式会社 NTT データ

事業創造本部

電力技術研究所

機械グループ

学校法人中部大学

7573375

2024/10/17

情報処理装置及びプログラム

栗山 融

安井 威人

西尾 麻莉

7573826

2024/10/18

情報処理システム、情報処理方

法及びプログラム

丸目 裕樹

近藤 史彦

株式会社センシンロボ

ティクス

中部電力パワーグリッド株式会社

エンジニアリングセンター 技術開発

グループ

7586789

2024/11/11

樹脂成形方法

赤坂 千春

岡墻 慎祐

田中 良

トヨタ自動車株式会社

株式会社 micro - AMS

中部電力ミライズ株式会社

法人営業本部 ソリューションセンター

7590725

2024/11/19

素線切れ検出方法及び素線切れ

検出システム

鹿島 直二

アルビト株式会社

電力技術研究所

機械グループ

7592420

2024/11/22

セラミック基複合材料部材、セ

ラミック基複合材料部材被覆

体、セラミック基複合材料部材

の製造方法及びセラミック基複

合材料部材被覆体の製造方法

三摩 達雄

竹内 章浩

7605417

2024/12/16

情報処理方法、情報処理システ

ム及びプログラム

丸目 裕樹

山田 竜司

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

-

株式会社センシンロボ

ティクス

中部電力パワーグリッド株式会社

エンジニアリングセンター 技術開発

グループ

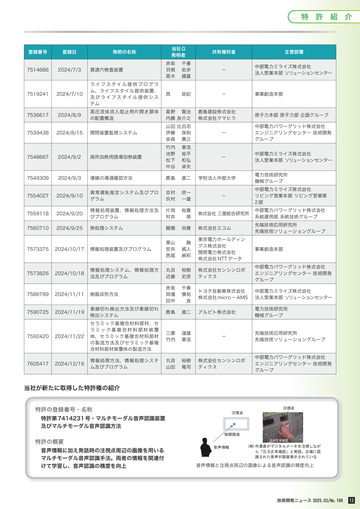

当社が新たに取得した特許権の紹介

特許の登録番号・名称

注視点

注視点

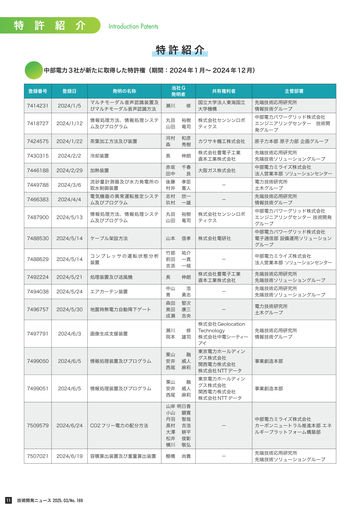

特許第 7414231 号・マルチモーダル音声認識装置

及びマルチモーダル音声認識方法

注視点

相関関係

特許の概要

音声情報に加え発話時の注視点周辺の画像を用いる

マルチモーダル音声認識手法。両者の情報を関連付

けて学習し、音声認識の精度を向上

音声情報

(例)作業員がデジタルメータを注視しなが

ら「圧力正常確認」と発話。正確に認

識された音声が画面表示されている

音声情報と注視点周辺の画像による音声認識の精度向上

技術開発ニュース 2025.03/No.169

12

�

- ▲TOP

- ページ: 13

-

特 許 紹 介

Introduction Patents

ミストにより部品を短時間で冷却

特許の登録番号・名称

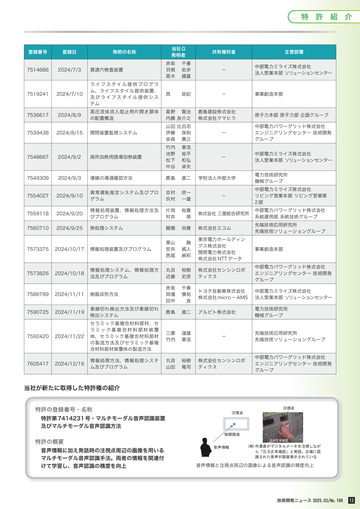

特許第 7430315 号・冷却装置

特許の概要

ファン

自動車等の製造ラインにおいて、200 ~ 1000℃程度に加熱された

金属製品(ワーク)を 50℃程度まで短時間かつ均一に冷却する

技術。高温のワーク表面全体に微小な水滴(ミスト)を確実に

押し当てる工夫により、ミスト蒸発による冷却効率低下を防止

し、ワークからミストへ確実に伝熱して短時間での冷却を実現

C o p y r i g h t © C H U B U E l e c t r i c P o we r C o . , I n c .

All Rights Reserved.

外気 エンジンなどの部品

1

特許の登録番号・名称

特許第 7497791 号・画像生成支援装置

特許の概要

Web のバナー広告画像のデザインのレイアウトを自動生成する技術。

ユーザの関心を引くデザインが生成されるように機械学習による最適化を実施

ホームページの素材(バナー等)

ホームページのデザインを自動生成

特許の登録番号・名称

特許第 7549309 号・導線の導通確認方法

特許の概要

風車のブレード内に設置されたダウンコンダクタ(引下導線)の導通を安全・効率的に確認できる技術。

地上に設置した高電圧発生器からダウンコンダクタに高電圧を印加し、ドローンに積んだ検電器で導通を確認

雷はレセプタ(避雷針の役割)、

ダウンコンダクタ、タワーを通

り、安全に大地に導かれる

13

技術開発ニュース 2025.03/No.169

風車の避雷装置の働き

導通確認イメージ

�

- ▲TOP

- ページ: 14

- 特 許 紹 介

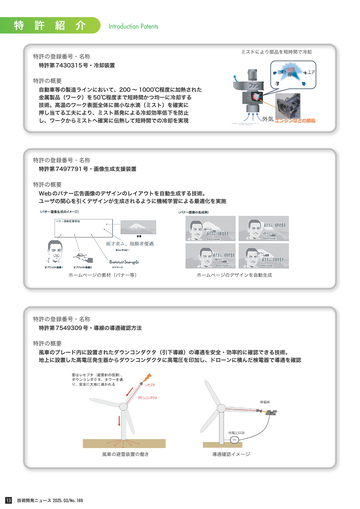

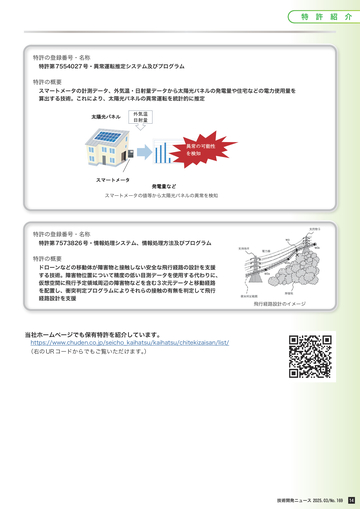

特許の登録番号・名称

特許第 7554027 号・異常運転推定システム及びプログラム

特許の概要

スマートメータの計測データ、外気温・日射量データから太陽光パネルの発電量や住宅などの電力使用量を

算出する技術。これにより、太陽光パネルの異常運転を統計的に推定

太陽光パネル

外気温

日射量

異常の可能性

を検知

スマートメータ

発電量など

スマートメータの値等から太陽光パネルの異常を検知

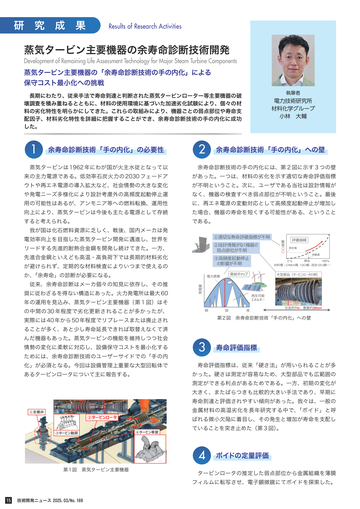

特許の登録番号・名称

特許第 7573826 号・情報処理システム、情報処理方法及びプログラム

特許の概要

ドローンなどの移動体が障害物と接触しない安全な飛行経路の設計を支援

する技術。障害物位置について精度の低い目測データを使用する代わりに、

仮想空間に飛行予定領域周辺の障害物などを含む 3 次元データと移動経路

を配置し、衝突判定プログラムによりそれらの接触の有無を判定して飛行

経路設計を支援

飛行経路設計のイメージ

当社ホームページでも保有特許を紹介しています。

https://www.chuden.co.jp/seicho_kaihatsu/kaihatsu/chitekizaisan/list/

(右の UR コードからでもご覧いただけます。

)

技術開発ニュース 2025.03/No.169

14

�

- ▲TOP

- ページ: 15

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

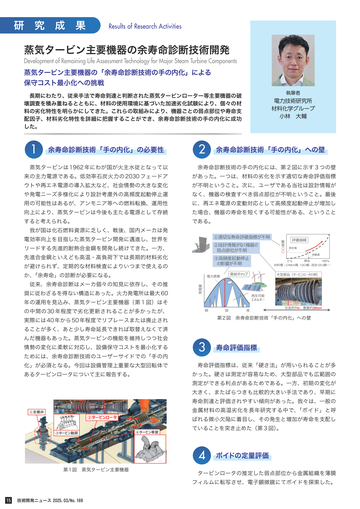

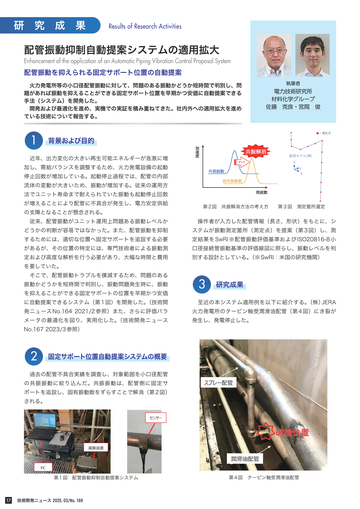

蒸気タービン主要機器の余寿命診断技術開発

Development of Remaining Life Assessment Technology for Major Steam Turbine Components

蒸気タービン主要機器の「余寿命診断技術の手の内化」による

保守コスト最小化への挑戦

執筆者

長期にわたり、従来手法で寿命到達と判断された蒸気タービンローター等主要機器の破

壊調査を積み重ねるとともに、材料の使用環境に基づいた加速劣化試験により、個々の材

料の劣化特性を明らかにしてきた。これらの取組みにより、機器ごとの弱点部位や寿命支

配因子、材料劣化特性を詳細に把握することができ、余寿命診断技術の手の内化に成功

した。

電力技術研究所

材料化学グループ

小林 大輔

1

余寿命診断技術「手の内化」の必要性

2

余寿命診断技術「手の内化」への壁

余寿命診断技術の手の内化には、第2図に示す3つの壁

来の主力電源である。低効率石炭火力の 2030 フェードア

があった。一つは、材料の劣化を示す適切な寿命評価指標

ウトや再エネ電源の導入拡大など、社会情勢の大きな変化

が不明ということ。次に、ユーザである当社は設計情報が

や発電ニーズ多様化により設計考慮外の高頻度起動停止運

なく、機器の検査すべき弱点部位が不明ということ。最後

用の可能性はあるが、アンモニア等への燃料転換、運用性

に、再エネ電源の変動対応として高頻度起動停止が増加し

向上により、蒸気タービンは今後も主たる電源として存続

た場合、機器の寿命を短くする可能性がある、ということ

すると考えられる。

である。

我が国は化石燃料資源に乏しく、戦後、国内メーカは発

①適切な寿命評価指標が不明

電効率向上を目指した蒸気タービン開発に邁進し、世界を

②設計情報がなく機器の

弱点部位が不明

リードする先進的耐熱合金鋼を開発し続けてきた。一方、

先進合金鋼といえども高温・高負荷下では長期的材料劣化

③高頻度起動停止

の影響が不明

が避けられず、定期的な材料検査によりいつまで使えるの

か、「余寿命」の診断が必要になる。

奨に従わざるを得ない構造にあった。火力発電所は最大 60

発電量

従来、余寿命診断はメーカ個々の知見に依存し、その推

評価値

大型部品(タービンロータの例)

再生可能

エネルギー

年の運用を見込み、蒸気タービン主要機器(第1図)はそ

の中間の 30 年程度で劣化更新されることが多かったが、

評価曲線

測定値

0%

寿命

100%

材料種︓CrMoV鋼、12Cr鋼、改良12Cr鋼・・・

需給ギャップ

電力需要

〇〇指標

蒸気タービンは 1962 年にわが国が火主水従となって以

朝

昼

夜

全長約7m、重量約20ton

第 2 図 余寿命診断技術「手の内化」への壁

実際には 40 年から 50 年程度でリプレースまたは廃止され

ることが多く、あと少し寿命延長できれば取替えなくて済

んだ機器もあった。蒸気タービンの機能を維持しつつ社会

情勢の変化に柔軟に対応し、設備保守コストを最小化する

ためには、余寿命診断技術のユーザーサイドでの「手の内

3

寿命評価指標

化」が必須となる。今回は設備管理上重要な大型回転体で

寿命評価指標は、従来「硬さ法」が用いられることが多

あるタービンロータについて主に報告する。

かった。硬さは測定が容易なため、大型部品でも広範囲の

測定ができる利点があるためである。一方、初期の変化が

大きく、またばらつきも比較的大きい手法であり、早期に

寿命到達と評価されやすい傾向があった。我々は、一般の

金属材料の高温劣化を長年研究する中で、「ボイド」と呼

①主要弁

②タービンロータ

③タービン動翼

ばれる微小欠陥に着目し、その発生と増加が寿命を支配し

④タービン車室

ていることを突き止めた(第3図)。

4

第 1 図 蒸気タービン主要機器

ボイドの定量評価

タービンロータの推定した弱点部位から金属組織を薄膜

フィルムに転写させ、電子顕微鏡にてボイドを探索した。

15

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 16

-

研 究 成 果

劣化

異なる発電所の最もボイドが出にくい先進

合金鋼製のタービンロータで材料検査を実施

ボイド

イメージ

イメージ

•

•

イメージ

ボイドの発生と増加が寿命を支配

使用限界

予測した箇所にボイド発見

新しいボイド指標により寿命を

定量評価(寿命延長を実現)

605℃ 100MPa

ボイド

新ボイド指標

5μm

結晶

粒界

ボイド(約1μm)

10µm

電子顕微鏡によるボイド探索

0

今後取替不要

585℃ 150MPa

570℃ 200MPa

0%

電子顕微鏡写真

第 3 図 蒸気タービンロータのボイド観察

0.2

寿命

寿命

0.4

0.6

0.8

1

100%

発電所での検査状況

約1週間かけて、初めて、先進合金鋼からボイドを発見す

ることができた。しかし、見られたボイドの数は数個と少

なく、材料が劣化しているのかしていないのか判断が難し

く、寿命の定量評価に課題が残った。

ボイド自体は発生することが確認できたため、時間と費

用をかけ異なる製造メーカの主な合金鋼6種類について、

実機環境を加速再現した延べ 20 年相当におよぶ長期材料

劣化試験と、人工劣化材総数約 100 点について、ボイドの

発生時期やその形態の特徴に関して延べ 100 週間研究した。

その結果、先進合金鋼特有の現象として、ボイドの発生

数は少ないが、一つのボイドが大きく成長する特徴を見出

した。ボイドの個数、または大きさを評価した面積率のど

(翼部は未描写)

2: 外表面

ちらかでは十分ではなく、その両者を併用した新たな評価

解析による寿命消費分布

1: 中心孔

指標を考案することで、寿命全般にわたって高精度に評価

予測した2箇所でボイドを発見

できることがわかった。

回転中心

第 4 図 タービンロータの材料検査状況および数値解析結果

5

再現性確認と技術確立

第 2 の壁、設計情報がなく各機器の弱点部位が不明であ

6

成果、まとめ

ることについて、実機運転データおよび独自の寿命評価ア

本研究では、蒸気タービン主要機器の余寿命診断技術を

ルゴリズムを組み込んだ数値解析により、検査が可能な弱

開発し、ユーザーサイドでの「手の内化」に成功した。具

点部位を特定することができた。第 3 の壁、高頻度起動停

体的には、適切な寿命評価指標が不明であったことに対し

止の影響について、多数の材料試験の結果、現実的な実機

て、ボイドの成長に着目した新しい寿命評価指標を確立で

稼働条件ではその影響は無視し得ることを明らかにできた。

きた。また、検査すべき弱点部位や今後の高頻度起動停止

以上の開発技術に関する再現性確認のため、異なる発電

の影響についても明らかにすることができた。

所における最もボイドが出にくい先進合金鋼製のタービン

本研究成果は ( 株 )JERA 西日本の全てとなる 10 発電所

ロータで材料検査を行った(第 4 図)。その結果、数値解析

および東日本 7 発電所相当に適用可能で、その内 4 発電所

にて予測した第 1、2 番目の弱点部位において劣化度に応

相当については、すでにロータ以外の翼、車室、主要弁を

じたボイドを確認するとともに、新しいボイド指標により

含めて余寿命診断を実施済みで、寿命延長を実現している。

寿命を定量評価し、十分な余寿命を有すると診断でき、今

後取替不要とすることができた。以上の結果、ボイド検査

による新しい寿命評価指標が確立できた。

技術開発ニュース 2025.03/No.169

16

�

- ▲TOP

- ページ: 17

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

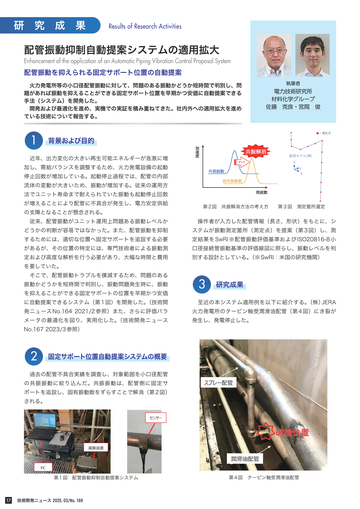

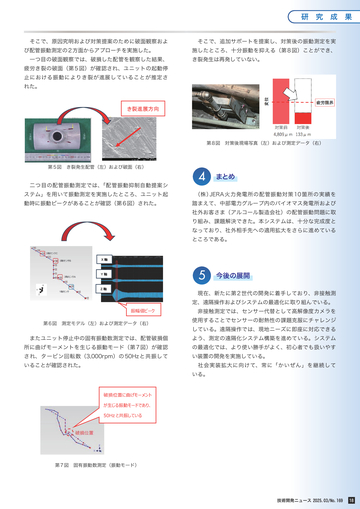

配管振動抑制自動提案システムの適用拡大

Enhancement of the application of an Automatic Piping Vibration Control Proposal System

配管振動を抑えられる固定サポート位置の自動提案

執筆者

火力発電所等の小口径配管振動に対して、問題のある振動かどうか短時間で判別し、問

題があれば振動を抑えることができる固定サポート位置を早期かつ安価に自動提案できる

手法(システム)を開発した。

開発および最適化を進め、実機での実証を積み重ねてきた。社内外への適用拡大を進め

ている技術について報告する。

電力技術研究所

材料化学グループ

佐藤 克良・宮岡 俊

1

●:測定点

背景および目的

共振解消

近年、出力変化の大きい再生可能エネルギーが急激に増

加し、需給バランスを調整するため、火力発電設備の起動

Y

外部振動

停止回数が増加している。起動停止過程では、配管の内部

X

固有振動数

流体の変動が大きいため、振動が増加する。従来の運用方

周波数

法でユニット寿命まで耐えられていた振動も起動停止回数

が増えることにより配管に不具合が発生し、電力安定供給

の支障となることが懸念される。

配管モデル(例)

Z

ずらす

第 2 図 共振解消方法の考え方 第3図 測定箇所選定

従来、配管振動がユニット運用上問題ある振動レベルか

操作者が入力した配管情報(長さ、形状)をもとに、シ

どうかの判断が容易ではなかった。また、配管振動を抑制

ステムが振動測定箇所(測定点)を提案(第 3 図)し、測

するためには、適切な位置へ固定サポートを追設する必要

定結果を SwRI ※配管振動評価基準および ISO20816‐8 小

があるが、その位置の特定には、専門技術者による振動測

口径接続管振動基準の評価線図に照らし、振動レベルを判

定および高度な解析を行う必要があり、大幅な時間と費用

別する設計としている。(※ SwRI:米国の研究機関)

を要していた。

そこで、配管振動トラブルを撲滅するため、問題のある

振動かどうかを短時間で判別し、振動問題発生時に、振動

を抑えることができる固定サポートの位置を早期かつ安価

3

研究成果

に自動提案できるシステム(第 1 図)を開発した。(技術開

至近の本システム適用例を以下に紹介する。(株)JERA

発ニュース No.164 2021/2 参照)また、さらに評価パラ

火力発電所のタービン軸受潤滑油配管(第 4 図)にき裂が

メータの最適化を図り、実用化した。

(技術開発ニュース

発生し、発電停止した。

No.167 2023/3 参照)

2

固定サポート位置自動提案システムの概要

過去の配管不具合実績を調査し、対象範囲を小口径配管

の共振振動に絞り込んだ。共振振動は、配管側に固定サ

ポートを追設し、固有振動数をずらすことで解消(第 2 図)

される。

センサー

演算装置

PC

第 1 図 配管振動抑制自動提案システム

17

技術開発ニュース 2025.03/No.169

第 4 図 タービン軸受潤滑油配管

�

- ▲TOP

- ページ: 18

-

研 究 成 果

そこで、原因究明および対策提案のために破面観察およ

そこで、追加サポートを提案し、対策後の振動測定を実

び配管振動測定の 2 方面からアプローチを実施した。

施したところ、十分振動を抑える(第 8 図)ことができ、

一つ目の破面観察では、破損した配管を観察した結果、

き裂発生は再発していない。

疲労き裂の破面(第 5 図)が確認され、ユニットの起動停

止における振動によりき裂が進展していることが推定さ

れた。

き裂進展方向

第 8 図 対策後現場写真(左)および測定データ(右)

第 5 図 き裂発生配管(左)および破面(右)

二つ目の配管振動測定では、「配管振動抑制自動提案シ

4

まとめ

ステム」を用いて振動測定を実施したところ、ユニット起

(株)JERA 火力発電所の配管振動対策 10 箇所の実績を

動時に振動ピークがあることが確認(第 6 図)された。

踏まえて、中部電力グループ内のバイオマス発電所および

社外お客さま(アルコール製造会社)の配管振動問題に取

り組み、課題解決できた。本システムは、十分な完成度と

なっており、社外相手先への適用拡大をさらに進めている

ところである。

X軸

5

Y軸

今後の展開

X

Z軸

Y

現在、新たに第 2 世代の開発に着手しており、非接触測

Z

定、遠隔操作およびシステムの最適化に取り組んでいる。

振幅値ピーク

第 6 図 測定モデル(左)および測定データ(右)

非接触測定では、センサー代替として高解像度カメラを

使用することでセンサーの耐熱性の課題克服にチャレンジ

している。遠隔操作では、現地ニーズに即座に対応できる

またユニット停止中の固有振動数測定では、配管破損個

よう、測定の遠隔化システム構築を進めている。システム

所に曲げモーメントを生じる振動モード(第 7 図)が確認

の最適化では、より使い勝手がよく、初心者でも扱いやす

され、タービン回転数(3,000rpm)の 50Hz と共振して

い装置の開発を実施している。

いることが確認された。

社会実装拡大に向けて、常に「かいぜん」を継続して

いる。

破損位置に曲げモーメント

が生じる振動モードであり、

50Hz と共振している

第 7 図 固有振動数測定(振動モード)

技術開発ニュース 2025.03/No.169

18

�

- ▲TOP

- ページ: 19

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

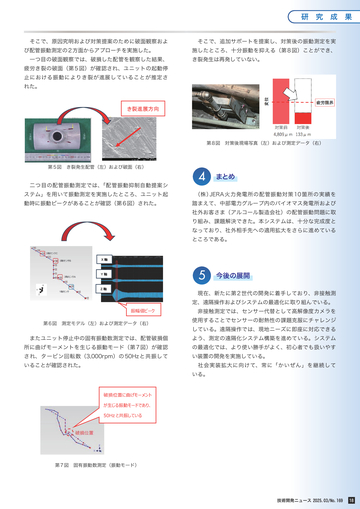

波力発電に関する水理模型実験

Experimental study of pendulum type wave energy converter

水理模型実験による新しい発電技術の開発

執筆者

カーボンニュートラルの実現のためには多様な再生可能エネルギーを導入していく必要

がある。そのための取り組みの一つとして、波力発電の開発を東京大学との共同研究によ

り進めている。本稿では、波力発電の高効率化を目的として実施した水理模型実験につい

て紹介する。

電力技術研究所

土木グループ

小林 豪毅・杉山 陽一

1

はじめに

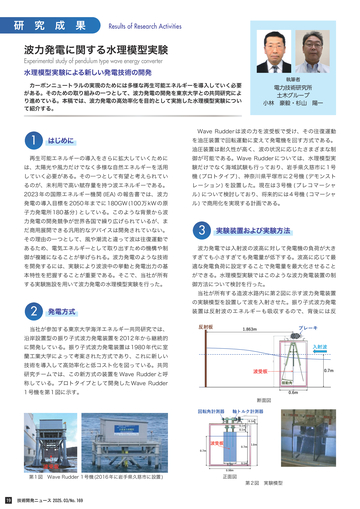

Wave Rudder は波の力を波受板で受け、その往復運動

を油圧装置で回転運動に変えて発電機を回す方式である。

油圧装置は耐久性が高く、波の状況に応じたさまざまな制

再生可能エネルギーの導入をさらに拡大していくために

御が可能である。Wave Rudder については、水理模型実

は、太陽光や風力だけでなく多様な自然エネルギーを活用

験だけでなく海域試験も行っており、岩手県久慈市に 1 号

していく必要がある。その一つとして有望と考えられてい

機 ( プロトタイプ )、神奈川県平塚市に 2 号機 ( デモンスト

るのが、未利用で高い賦存量を持つ波エネルギーである。

レーション ) を設置した。現在は 3 号機 ( プレコマーシャ

2023 年の国際エネルギー機関 (IEA) の報告書では、波力

ル ) について検討しており、将来的には 4 号機 ( コマーシャ

発電の導入目標を 2050 年までに 180GW(100 万 kW の原

ル ) で商用化を実現する計画である。

子力発電所 180 基分 ) としている。このような背景から波

力発電の開発競争が世界各国で繰り広げられているが、ま

だ商用展開できる汎用的なデバイスは開発されていない。

その理由の一つとして、風や潮流と違って波は往復運動で

3

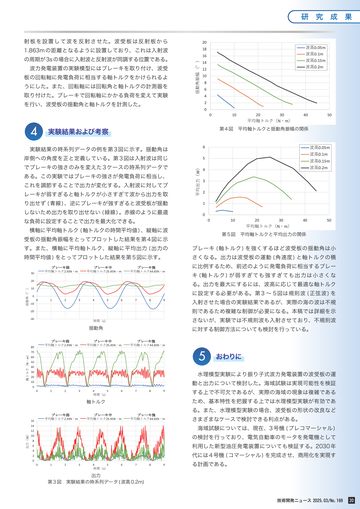

実験装置および実験方法

あるため、電気エネルギーとして取り出すための機構や制

波力発電では入射波の波高に対して発電機の負荷が大き

御が複雑になることが挙げられる。波力発電のような技術

すぎても小さすぎても発電量が低下する。波高に応じて最

を開発するには、実験により波浪中の挙動と発電出力の基

適な発電負荷に設定することで発電量を最大化させること

本特性を把握することが重要である。そこで、当社が所有

ができる。水理模型実験ではこのような波力発電装置の制

する実験施設を用いて波力発電の水理模型実験を行った。

御方法について検討を行った。

当社が所有する造波水路内に第 2 図に示す波力発電装置

2

発電方式

当社が参加する東京大学海洋エネルギー共同研究では、

の実験模型を設置して波を入射させた。振り子式波力発電

装置は反射波のエネルギーも吸収するので、背後には反

反射板

ブレーキ

1.863m

沿岸設置型の振り子式波力発電装置を 2012 年から継続的

入射波

に開発している。振り子式波力発電装置は 1980 年代に室

蘭工業大学によって考案された方式であり、これに新しい

技術を導入して高効率化と低コスト化を図っている。共同

0.7m

波受板

研究チームでは、この新方式の装置を Wave Rudder と呼

称している。プロトタイプとして開発した Wave Rudder

揺動角

1 号機を第 1 図に示す。

0.6m

断面図

回転角計測器

軸トルク計測器

0.1m

0.1m

0.1m

波受板

0.7m

0.7m

波受板

第 1 図 Wave Rudder 1 号機 (2016 年に岩手県久慈市に設置 )

19

技術開発ニュース 2025.03/No.169

0.3m

1.0m

0.1m

0.98m

正面図

第 2 図 実験模型

�

- ▲TOP

- ページ: 20

-

研 究 成 果

20

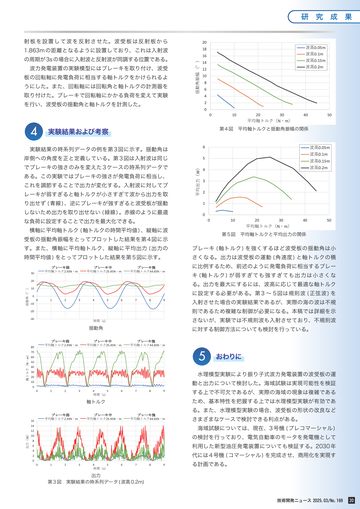

1.863m の距離となるように設置しており、これは入射波

18

の周期が 3s の場合に入射波と反射波が同調する位置である。

波力発電装置の実験模型にはブレーキを取り付け、波受

板の回転軸に発電負荷に相当する軸トルクをかけられるよ

うにした。また、回転軸には回転角と軸トルクの計測器を

取り付けた。ブレーキで回転軸にかかる負荷を変えて実験

揺動角振幅 (°)

射 板 を 設 置 し て 波 を 反 射 さ せ た。 波 受 板 は 反 射 板 か ら

を行い、波受板の揺動角と軸トルクを計測した。

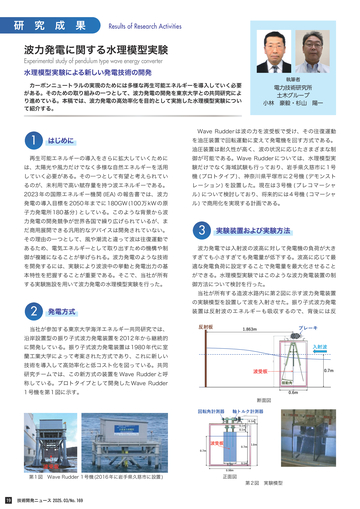

4

波高0.05m

波高0.1m

波高0.15m

波高0.2m

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

10

20

30

平均軸トルク(N・m)

40

50

第 4 図 平均軸トルクと揺動角振幅の関係

実験結果および考察

6

岸側への角度を正と定義している。第 3 図は入射波は同じ

5

でブレーキの強さのみを変えた 3 ケースの時系列データで

ある。この実験ではブレーキの強さが発電負荷に相当し、

これを調節することで出力が変化する。入射波に対してブ

レーキが弱すぎると軸トルクが小さすぎて波から出力を取

平均出力(W)

実験結果の時系列データの例を第 3 図に示す。揺動角は

波高0.1m

波高0.15m

波高0.2m

4

3

2

り出せず ( 青線 )、逆にブレーキが強すぎると波受板が揺動

1

しないため出力を取り出せない ( 緑線 )。赤線のように最適

0

な負荷に設定することで出力を最大化できる。

波高0.05m

横軸に平均軸トルク ( 軸トルクの時間平均値 )、縦軸に波

0

10

20

30

平均軸トルク(N・m)

40

50

第 5 図 平均軸トルクと平均出力の関係

受板の揺動角振幅をとってプロットした結果を第 4 図に示

す。また、横軸に平均軸トルク、縦軸に平均出力 ( 出力の

ブレーキ ( 軸トルク ) を強くするほど波受板の揺動角は小

時間平均値 ) をとってプロットした結果を第 5 図に示す。

さくなる。出力は波受板の運動 ( 角速度 ) と軸トルクの積

ブレーキ弱

ブレーキ中

平均軸トルク2.93N・m

30

平均軸トルク25.45N・m

ブレーキ強

平均軸トルク44.65N・m

揺動角(°)

20

0

に設定する必要がある。第 3 ~ 5 図は規則波 ( 正弦波 ) を

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-30

さないが、実験では不規則波も入射させており、不規則波

時間(s)

揺動角

ブレーキ弱

に対する制御方法についても検討を行っている。

ブレーキ中

平均軸トルク2.93N・m

80

軸トルク(N・m)

入射させた場合の実験結果であるが、実際の海の波は不規

則であるため複雑な制御が必要になる。本稿では詳細を示

-20

平均軸トルク25.45N・m

ブレーキ強

平均軸トルク44.65N・m

5

70

60

50

おわりに

40

水理模型実験により振り子式波力発電装置の波受板の運

30

20

動と出力について検討した。海域試験は実現可能性を検証

10

0

0

1

2

3

4

5

時間(s)

6

7

8

9

ブレーキ弱

ブレーキ中

平均軸トルク2.93N・m

16

平均軸トルク25.45N・m

る。また、水理模型実験の場合、波受板の形状の改良など

ブレーキ強

平均軸トルク44.65N・m

さまざまなケースで検討できる利点がある。

海域試験については、現在、3 号機 ( プレコマーシャル )

14

12

の検討を行っており、電気自動車のモータを発電機として

10

8

利用した新型油圧発電装置についても検証する。2030 年

6

4

代には 4 号機 ( コマーシャル ) を完成させ、商用化を実現す

2

0

する上で不可欠であるが、実際の海域の現象は複雑である

ため、基本特性を把握する上では水理模型実験が有効であ

軸トルク

出力(W)

キ ( 軸トルク ) が弱すぎても強すぎても出力は小さくな

る。出力を最大にするには、波高に応じて最適な軸トルク

10

-10

に比例するため、前述のように発電負荷に相当するブレー

0

1

2

3

4

5

時間(s)

6

7

8

9

る計画である。

出力

第 3 図 実験結果の時系列データ ( 波高 0.2m)

技術開発ニュース 2025.03/No.169

20

�

- ▲TOP

- ページ: 21

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

「電気ヒータ式茶焙煎機」の開発

Development of the electric heater type tea roasting machine

~業界初の電気による焙煎の取り組み~

開発した電気ヒータ式茶焙煎機は、ブレンドした荒茶の香りを引き立てるための熱処理

を施すもので、製品化前の最終工程に使用する。

開発装置は、1 段目のコンベアには、振動コンベアを採用した。その目的は、5%程度

の水分を含む荒茶の水分がコンベアに付着し、荒茶が付着しないためである。2 段目のコ

ンベアには、スチールベルトコンベアを採用した。その目的は均一な熱処理を施すこと

で、香を引き立てるためである。

執筆者

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

河村 和彦

1

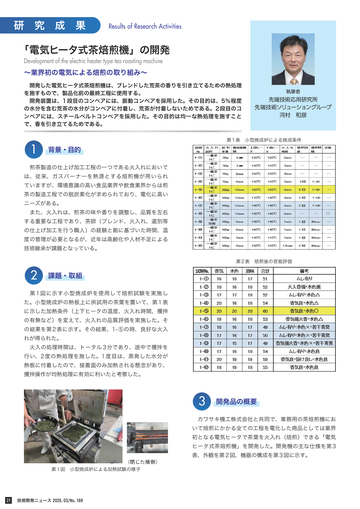

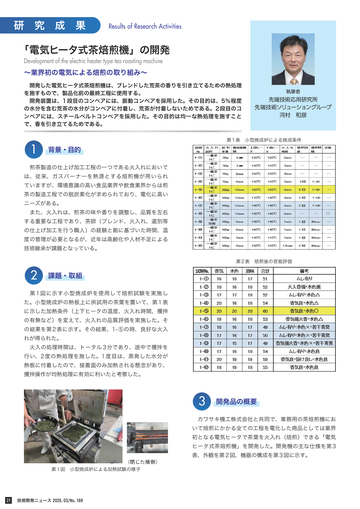

第 1 表 小型焼成炉による焼成条件

背景・目的

煎茶製造の仕上げ加工工程の一つである火入れにおいて

は、従来、ガスバーナーを熱源とする焙煎機が用いられ

ていますが、環境意識の高い食品業界や飲食業界からは煎

茶の製造工程での脱炭素化が求められており、電化に高い

ニーズがある。

また、火入れは、煎茶の味や香りを調整し、品質を左右

する重要な工程であり、茶師(ブレンド、火入れ、選別等

の仕上げ加工を行う職人)の経験と勘に基づいた時間、温

度の管理が必要となるが、近年は高齢化や人材不足による

技術継承が課題となっている。

第 2 表 焙煎後の官能評価

2

課題・取組

第 1 図に示す小型焼成炉を使用して焙煎試験を実施し

た。小型焼成炉の熱板上に供試用の茶葉を置いて、第 1 表

に示した加熱条件(上下ヒータの温度、火入れ時間、攪拌

の有無など)を変えて、火入れの品質評価を実施した。そ

の結果を第 2 表に示す。その結果、1- ⑤の時、良好な火入

れが得られた。

火入の処理時間は、トータル 3 分であり、途中で攪拌を

行い、2 度の熱処理を施した。1 度目は、蒸発した水分が

熱板に付着したので、接着面のみ加熱される懸念があり、

攪拌操作が均熱処理に有効に利いたと考察した。

3

開発品の概要

カワサキ機工株式会社と共同で、業務用の茶焙煎機にお

いて焙煎にかかる全ての工程を電化した商品としては業界

初となる電気ヒータで茶葉を火入れ(焙煎)できる「電気

ヒータ式茶焙煎機」を開発した。開発機の主な仕様を第 3

表、外観を第 2 図、機器の構成を第 3 図に示す。

(閉じた横側)

第 1 図 小型焼成炉による加熱試験の様子

21

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 22

-

研 究 成 果

(1)開発品の特徴

・電化によるエネルギー効率向上

電気ヒータの非引火性を活かし、ヒータをコンベア面

に接近させることで、より効率的に茶葉に熱を伝達する

ことが可能

・誰でも理想的な火入れを実現

種類の異なった 2 段式のコンベアの採用や温度センシ

4

経済性の評価

開発機の経済性を評価するため、イニシャルコストおよ

びランニングコストをモデル試算した。試算条件とその結

果を第 3 表、その抜粋を第 4 表に示す。

ング機能・遠赤外線ヒータの搭載により、茶葉への加熱

第 3 図 コスト試算表

ムラを低減させることができ、品質の高い煎茶(茶葉の

香りと味)を安定的に生産することが可能

第 3 表 電気ヒータ式茶焙煎機の主な仕様

第 4 図 経済性の評価

5

まとめ

本開発機は、熱源をガスから電化したことにより、エネ

ルギー効率を向上するとともに、生産者が非化石証書等を

活用することで、CO2 フリーでの煎茶製造という付加価値

の向上が可能となる。

また、温度センシング機能による電気ヒータとコンベア

第 2 図 電気ヒータ式茶焙煎機の外観

の最適制御により、茶葉の品温を一定に制御し、経験の浅

い人でも、安定的な火入れや火入れ具合の調整が可能とな

る。これにより、業界が抱える技術継承の課題解決に取り

組んでいく。

6

今後の展開

今後は、IoT 化に向けたセンシング機構を組み込むこと

で、茶師の作業を補助する仕組みを検証していく。また、

脱炭素や地域社会の課題解決に貢献する新たな価値の創出

第 3 図 電気ヒータ式茶焙煎機の構成図

に向けた研究開発を進め、お客さまや社会の発展に貢献し

ていく。

技術開発ニュース 2025.03/No.169

22

�

- ▲TOP

- ページ: 23

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

自動放射温度計測システム

「MiEL Thermo HT」の開発

ミエル

サーモ

エイチティー

Development of Automatic Radiation Temperature Measurement System“MiEL Thermo HT”

執筆者

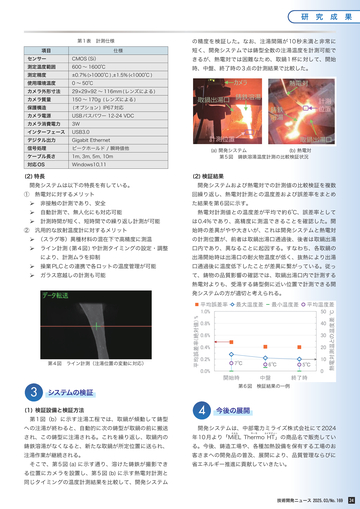

鋳造工程の自動温度計測により生産性向上と品質管理を実現

高熱環境下での被加熱物の測温は、品質管理の観点でとても重要である。特に 1400℃

以上にもなる溶けた鋳鉄の測温は、市販放射温度計では誤差が大きいため、熱電対を用い

た手作業で行われており、自動化や無人化が求められていた。そこで、鋳鉄溶湯の温度計

測にも適用可能な高精度の自動放射温度計測システムを開発した。

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

棚橋 尚貴・藤本 貴之

1

鋳鉄溶湯

背景と目的

ヒューム

ヒューム

金属部品等を製造する鋳造工場では、不良品の発生を防

ぐため、高熱で金属を溶解して合金を添加する工程(第

1 図 (a))や、金属を鋳型に流し入れる注湯工程(第 1 図

(b))など複数の工程で、溶湯温度の適切な管理が必要と

スラグ

スプラッシュ

(a) 溶湯表面 (b) 溶湯上部 (C)注湯

第 2 図 放射測温における異常値検出時の事象例

なる。

この溶湯温度を一般的な放射温度計で計測する場合、第

2 図(a)のように溶湯表面に形成されるスラグ(金属や

不純物などで構成される金属酸化物の膜)や、第 2 図(b)

(c) に示されるヒューム(湯煙、ダスト)やスプラッシュ

( 飛沫 ) が計測画面内に含まれると、実際の温度とかけ離れ

2

システムの概要

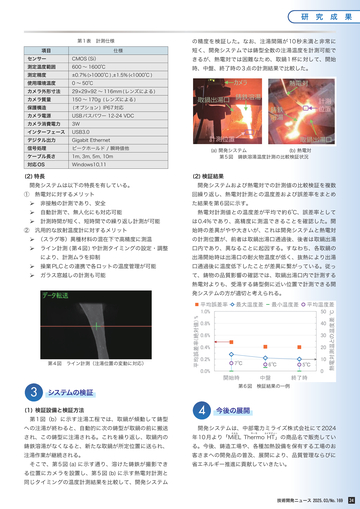

(1) システム構成と計測仕様

システムの構成と計測仕様を第 3 図、第 1 表に示す。カ

た異常値が出てしまうことがあり、一般的には、接触式の

メラを所定の位置に固定し、常時監視とすることで、計測

ため、外乱の影響を受けにくい熱電対を用いた手作業での

対象の高温被加熱物を検出したタイミングで、無人かつ自

温度計測が行われている。高熱環境の手作業で危険を伴う

動での温度計測が可能である。また、オプションの中継器

ことや、計測に時間を要するため全ての鋳物の注湯温度が

を用いて鋳造機制御盤内の PLC と PC を接続することによ

計測できない等の課題があり、温度計測の自動化や無人化

り、操業 PLC との通信連携も可能である。例えば注湯工程

が求められていた。

において、計測開始に対応する信号を PLC から受信後、計

そこで、金属溶湯など高熱の被加熱物を高精度かつ自動

測・解析した温度データを瞬時に PLC に自動送信する。

計測が可能な放射温度計測システムを開発した。

この機能により、各鋳型への出湯時にリアルタイムに温度

なお、本開発システムの鋳造工場における適用評価は、

を確認することができるほか、全ての鋳物製品に対して注

中央可鍛工業株式会社様のご協力を得て、実施した。

湯温度を紐づけることができるため、品質管理等に活用で

きる。

熱電対

取鍋

鋳鉄溶湯

熱電対

取鍋

鋳鉄溶湯

鋳型

(a) 合金添加工程 (b) 注湯工程

第 1 図 鋳造工場における鋳鉄溶湯の温度計測状況

23

技術開発ニュース 2025.03/No.169

オプション

放射測温システム

温度解析

ツール

既設

PLC

中継器

PC

第 3 図 システム構成

カメラ

�

- ▲TOP

- ページ: 24

-

研 究 成 果

第 1 表 計測仕様

項目

センサー

CMOS(Si)

測定温度範囲

測定精度

カメラ外形寸法

カメラ質量

保護構造

カメラ消費電力

インターフェース

デジタル出力

29×29×92 ~ 116mm( レンズによる )

150 ~ 170g ( レンズによる )

きるが、熱電対では困難なため、取鍋 1 杯に対して、開始

時、中盤、終了時の 3 点の計測結果で比較した。

カメラ

熱電対

取鍋出湯口 鋳鉄溶湯

3W

USB3.0

計測位置

Gigabit Ethernet

1m, 3m, 5m, 10m

計測

位置

鋳鉄

溶湯

USB バスパワー 12-24 VDC

ピークホールド / 瞬時値他

ケーブル長さ

短く、開発システムでは鋳型全数の注湯温度を計測可能で

0 ~ 50℃

( オプション ) IP67 対応

カメラ電源

対応 OS

600 ~ 1600℃

±0.7%(>1000℃ ),±1.5%(<1000℃ )

使用環境温度

信号処理

仕様

の精度を検証した。なお、注湯間隔が 10 秒未満と非常に

取鍋出湯口

(a) 開発システム (b) 熱電対

第 5 図 鋳鉄溶湯温度計測の比較検証状況

Windows10,11

(2) 特長

(2) 検証結果

① 熱電対に対するメリット

回繰り返し、熱電対計測との温度差および誤差率をまとめ

開発システムは以下の特長を有している。

開発システムおよび熱電対での計測値の比較検証を複数

非接触の計測であり、安全

た結果を第 6 図に示す。

自動計測で、無人化にも対応可能

熱電対計測値との温度差が平均で約 6℃、誤差率として

計測時間が短く、短時間での繰り返し計測が可能

は 0.4% であり、高精度に測温できることを確認した。開

② 汎用的な放射温度計に対するメリット

始時の差異がやや大きいが、これは開発システムと熱電対

(スラグ等)異種材料の混在下で高精度に測温

の計測位置が、前者は取鍋出湯口通過後、後者は取鍋出湯

ライン計測 ( 第 4 図 ) や計測タイミングの設定・調整

口内であり、異なることに起因する。すなわち、各取鍋の

により、計測ムラを抑制

出湯開始時は出湯口の耐火物温度が低く、抜熱により出湯

操業 PLC との連携で各ロットの温度管理が可能

口通過後に温度低下したことが差異に繋がっている。従っ

ガラス窓越しの計測も可能

て、鋳物の品質影響の確認では、取鍋出湯口内で計測する

熱電対よりも、受湯する鋳型側に近い位置で計測できる開

発システムの方が適切と考えられる。

最大温度差

最小温度差

平均温度差

50

0.8%

40

0.6%

30

0.4%

20

0.2%

7℃

6℃

5℃

0.0%

0

開始時

3

第 1 図(b)に示す注湯工程では、取鍋が傾動して鋳型

中盤

終了時

第 6 図 検証結果の一例

システムの検証

(1) 検証設備と検証方法

10

熱電対測温との温度差 ℃

第 4 図 ライン計測(注湯位置の変動に対応)

平均誤差率(絶対値) %

平均誤差率

1.0%

4

今後の展開

への注湯が終わると、自動的に次の鋳型が取鍋の前に搬送

開発システムは、中部電力ミライズ株式会社にて 2024

され、この鋳型に注湯される。これを繰り返し、取鍋内の

年 10 月より「MiEL Thermo HT」の商品名で販売してい

鋳鉄溶湯がなくなると、新たな取鍋が所定位置に送られ、

る。今後、鋳造工場や、各種加熱設備を保有する工場のお

注湯作業が継続される。

客さまへの開発品の普及、展開により、品質管理ならびに

そこで、第 5 図 (a) に示す通り、溶けた鋳鉄が撮影でき

省エネルギー推進に貢献していきたい。

ミエル

サーモ

エイチティー

る位置にカメラを設置し、第 5 図 (b) に示す熱電対計測と

同じタイミングの温度計測結果を比較して、開発システム

技術開発ニュース 2025.03/No.169

24

�

- ▲TOP

- ページ: 25

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

脱炭素対応水素バーナー式工業炉の開発

Development of decarbonized hydrogen burner type industrial furnace

水素バーナーによる高効率加熱で工場の脱炭素化に貢献

執筆者

工場のお客さまの脱炭素のニーズにお応えするために、カーボンフリー燃料である水素

燃焼を熱源とした工業炉の開発に挑戦した。これにより、自動車関連工場等の大きな脱炭

素と生産性向上が可能となる。

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

長 伸朗

1

開発の背景と目的

び合成メタンなどといった選択肢があるが、用途や時期、

政策動向等によって、それらの熱源を選択する必要がある。

その中で水素燃料は、重油やガスといった既存燃料に比

脱炭素社会の実現に向けて、産業分野でも燃焼時に CO2

べ、以下の特長がある。

を排出しない水素燃料が期待されている。水素燃料はカー

・燃焼時に CO2 を発生しない。

ボンフリー燃料として優れているが、逆火や爆発といった

・人体に対する毒性を持たない。

課題があり、使用する装置には安全に十分配慮する必要が

・着火性・燃焼安定性に優れる。

ある。

そこで、水素燃料を使用した、工場の一般的な加熱工程

で使用できる安全な工業炉を、株式会社日本高熱工業社お

よび株式会社豊電子工業と共同で開発した。

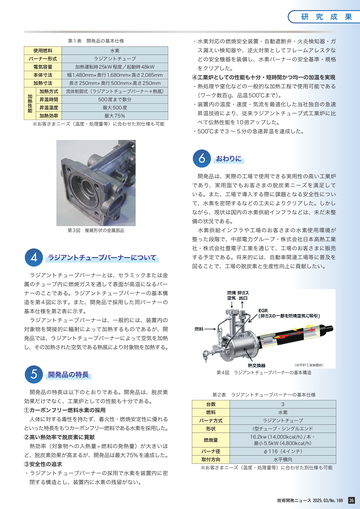

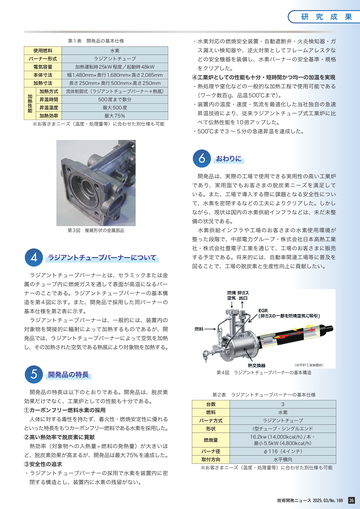

3

開発品の仕様

具体的には、工場のお客さまの脱炭素のニーズにお応え

開発品の外観および内部を、第 1 図と第 2 図に示す。ま

するため、カーボンフリー燃料である水素燃焼を熱源とし

た、開発品の基本仕様を第 1 表に示す。

た工業炉の開発に挑戦した。工場で実際にお使いいただけ

開発品内部には、第 2 図に示すように、循環ファン、水

るように、十分な安全性と加熱性能の確保を心がけた。

素ラジアントチューブバーナーおよび熱風吹出用のダクト

を設置した。水素ラジアントチューブバーナーで加熱さ

2

水素燃料の特徴

産業用の脱炭素熱源には、電気、水素、アンモニアおよ

れた数百℃の熱風が、装置下部に設置された対象物(第 3

図・自動車部品など)に吹き付けられ、対象物が加熱され

る。熱風は装置外部に排気されることなく、ファンによっ

て循環するようになっている。これにより、装置外部に無

駄に熱を捨てないため、熱効率を高めることができた。

開発品内の構造は、平成 30 年度省エネ大賞経済産業大

臣賞、平成 29 年度トヨタ自動車技術開発賞を受賞した、

温度・流量・流動を制御する「流体制御式」を応用して

いる。

第 1 図 開発品の外観

25

技術開発ニュース 2025.03/No.169

第2図 開発品の内部

�

- ▲TOP

- ページ: 26

- 第 1 表 開発品の基本仕様

・水素対応の燃焼安全装置・自動遮断弁・火炎検知器・ガ

使用燃料

水素

ス漏えい検知器や、逆火対策としてフレームアレスタな

ラジアントチューブ

電気容量

加熱運転時 25kW 程度/起動時 48kW

どの安全機器を装備し、水素バーナーの安全基準・規格

バーナー形式

本体寸法

加熱寸法

加熱性能

研 究 成 果

幅1,480mm×奥行1,680mm×高さ2,085mm

長さ 250mm× 奥行 500mm× 高さ 250mm

加熱方式

流体制御式(ラジアントチューブバーナー+熱風)

昇温時間

500 度まで数分

昇温温度

最大 500 度

加熱効率

最大 75%

※お客さまニーズ(温度・処理量等)に合わせた別仕様も可能

をクリアした。

④工業炉としての性能も十分・短時間かつ均一の加温を実現

・熱処理や窒化などの一般的な加熱工程で使用可能である

(ワーク数百 g、品温 500℃まで)。

・装置内の温度・速度・気流を最適化した当社独自の急速

昇温技術により、従来ラジアントチューブ式工業炉に比

べて伝熱性能を 10 倍アップした。

・500℃まで 3 ~ 5 分の急速昇温を達成した。

6

おわりに

開発品は、実際の工場で使用できる実用性の高い工業炉

であり、実用面でもお客さまの脱炭素ニーズを満足して

いる。また、工場で導入する際に課題となる安全性につい

て、水素を密閉するなどの工夫によりクリアした。しかし

ながら、現状は国内の水素供給インフラなどは、未だ未整

備の状況である。

第 3図 複雑形状の金属部品

水素供給インフラや工場のお客さまの水素使用環境が

整った段階で、中部電力グループ・株式会社日本高熱工業

4

ラジアントチューブバーナーについて

社・株式会社豊電子工業を通じて、工場のお客さまに販売

する予定である。将来的には、自動車関連工場等に普及を

図ることで、工場の脱炭素と生産性向上に貢献したい。

ラジアントチューブバーナーとは、セラミックまたは金

属のチューブ内に燃焼ガスを通して表面が高温になるバー

ナーのことである。ラジアントチューブバーナーの基本構

造を第 4 図に示す。また、開発品で採用した同バーナーの

基本仕様を第 2 表に示す。

ラジアントチューブバーナーは、一般的には、装置内の

対象物を間接的に輻射によって加熱するものであるが、開

発品では、ラジアントチューブバーナーによって空気を加熱

し、その加熱された空気である熱風により対象物を加熱する。

5

開発品の特長

開発品の特長は以下のとおりである。開発品は、脱炭素

効果だけでなく、工業炉としての性能も十分である。

①カーボンフリー燃料水素の採用

人体に対する毒性を持たず、着火性・燃焼安定性に優れる

といった特長をもつカーボンフリー燃料である水素を採用した。

②高い熱効率で脱炭素に貢献

熱効率(対象物への入熱量 ÷ 燃料の発熱量)が大きいほ

ど、脱炭素効果が高まるが、開発品は最大 75% を達成した。

③安全性の追求

・ラジアントチューブバーナーの採用で水素を装置内に密

第 4図 ラジアントチューブバーナーの基本構造

第 2 表 ラジアントチューブバーナーの基本仕様

台数

3

バーナ方式

ラジアントチューブ

燃料

水素

形状

I型チューブ・シングルエンド

燃焼量

16.2kw(14,000kcal/h)/ 本・

最小 5.5kW(4,800kcal/h)

バーナ径

φ 116(4 インチ)

取付方向

水平横向

※お客さまニーズ(温度・処理量等)に合わせた別仕様も可能

閉する構造とし、装置内に水素の残留がない。

技術開発ニュース 2025.03/No.169

26

�

- ▲TOP

- ページ: 27

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

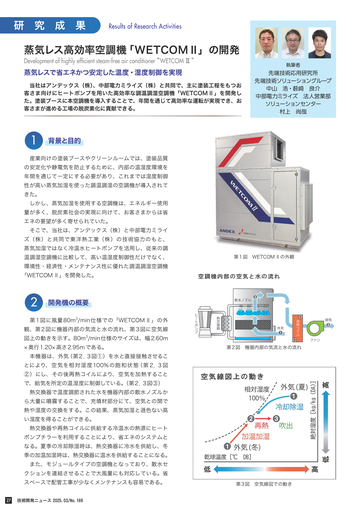

蒸気レス高効率空調機「WETCOMⅡ」の開発

Development of highly efficient steam-free air conditioner“WETCOM Ⅱ”

当社はアンデックス(株)、中部電力ミライズ(株)と共同で、主に塗装工程をもつお

客さま向けにヒートポンプを用いた高効率な調温調湿空調機「WETCOM Ⅱ」を開発し

た。塗装ブースに本空調機を導入することで、年間を通じて高効率な運転が実現でき、お

客さまが進める工場の脱炭素化に貢献できる。

1

執筆者

蒸気レスで省エネかつ安定した温度・湿度制御を実現

先端技術応用研究所

先端技術ソリューショングループ

中山 浩・薮崎 良介

中部電力ミライズ 法人営業部

ソリューションセンター

村上 尚哉

背景と目的

産業向けの塗装ブースやクリーンルームでは、塗装品質

の安定化や静電気を防止するために、内部の温湿度環境を

年間を通じて一定にする必要があり、これまでは湿度制御

性が高い蒸気加湿を使った調温調湿の空調機が導入されて

きた。

しかし、蒸気加湿を使用する空調機は、エネルギー使用

量が多く、脱炭素社会の実現に向けて、お客さまからは省

エネの要望が多く寄せられていた。

そこで、当社は、アンデックス(株)と中部電力ミライ

ズ(株)と共同で東洋熱工業(株)の技術協力のもと、

蒸気加湿ではなく冷温水ヒートポンプを活用し、従来の調

温調湿空調機に比較して、高い温湿度制御性だけでなく、

第 1 図 WETCOM Ⅱの外観

環境性・経済性・メンテナンス性に優れた調温調湿空調機

「WETCOM Ⅱ」を開発した。

2

開発機の概要

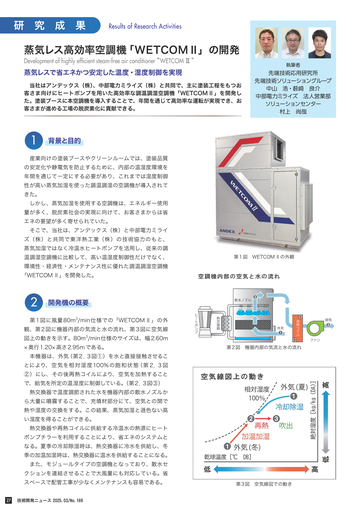

第 1 図に風量 80m3/min 仕様での「WETCOM Ⅱ」の外

観、第 2 図に機器内部の気流と水の流れ、第 3 図に空気線

図上の動きを示す。80m3/min 仕様のサイズは、幅 2.60m

× 奥行 1.20× 高さ 2.95m である。

第 2 図 機器内部の気流と水の流れ

本機器は、外気(第2.3図①)を水と直接接触させるこ

とにより、空気を相対 湿 度 100% の飽 和状 態(第2.3図

②)にし、その後再熱コイルにより、空気を加熱すること

で、給気を所定の温湿度に制御している。

(第2.3図③)

熱交換器で温度調節された水を機器内部の散水ノズルか

ら大量に噴霧することで、充填材部分にて、空気との間で

熱や湿度の交換をする。この結果、蒸気加湿と遜色ない高

い湿度を得ることができる。

熱交換器や再熱コイルに供給する冷温水の熱源にヒート

ポンプチラーを利用することにより、省エネのシステムと

なる。夏季の冷却除湿時は、熱交換器に冷水を供給し、冬

季の加温加湿時は、熱交換器に温水を供給することになる。

また、モジュールタイプの空調機となっており、散水セ

クションを連結させることで大風量にも対応している。省

スペースで配管工事が少なくメンテナンスも容易である。

27

技術開発ニュース 2025.03/No.169

第 3 図 空気線図での動き

�

- ▲TOP

- ページ: 28

-

研 究 成 果

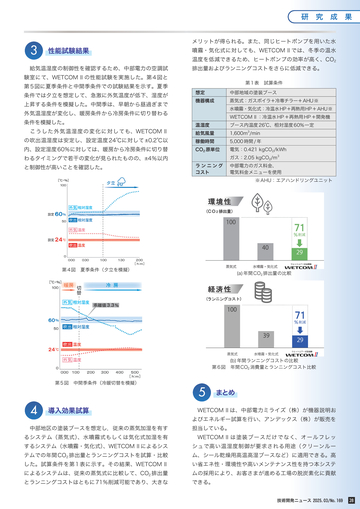

3

性能試験結果

給気温湿度の制御性を確認するため、中部電力の空調試

メリットが得られる。また、同じヒートポンプを用いた水

噴霧・気化式に対しても、WETCOM Ⅱでは、冬季の温水

温度を低減できるため、ヒートポンプの効率が高く、CO2

排出量およびランニングコストをさらに低減できる。

験室にて、WETCOM Ⅱの性能試験を実施した。第 4 図と

第 5 図に夏季条件と中間季条件での試験結果を示す。夏季

条件では夕立を想定して、急激に外気温度が低下、湿度が

上昇する条件を模擬した。中間季は、早朝から昼過ぎまで

第 1 表 試算条件

想定

中部地域の塗装ブース

機器構成

蒸気式:ガスボイラ+冷専チラー+AHU※

水噴霧・気化式:冷温水HP+再熱用HP+AHU※

外気温湿度が変化し、暖房条件から冷房条件に切り替わる

条件を模擬した。

こうした外気温湿度の変化に対しても、WETCOM Ⅱ

の吹出温湿度は安定し、設定温度 24℃に対して ±0.2℃以

内、設定湿度 60%に対しては、暖房から冷房条件に切り替

わるタイミングで若干の変化が見られたものの、±4%以内

と制御性が高いことを確認した。

WETCOM Ⅱ:冷温水 HP +再熱用 HP +開発機

温湿度

ブース内温度 26℃、相対湿度 60% 一定

給気風量

1,600m3/min

稼働時間

5,000 時間 / 年

CO2 原単位

電気:0.421 kgCO2/kWh

ガス:2.05 kgCO2/m3

ランニング

コスト

中部電力のガス料金、

電気料金メニューを使用

※ AHU:エアハンドリングユニット

第 4 図 夏季条件(夕立を模擬)

(a) 年間 CO2 排出量の比較

(b) 年間ランニングコストの比較

第 6 図 年間 CO2 消費量とランニングコスト比較

第 5 図 中間季条件(冷暖切替を模擬)

4

導入効果試算

5

まとめ

WETCOM Ⅱは、中部電力ミライズ(株)が機器説明お

よびエネルギー試算を行い、アンデックス(株)が販売を

中部地区の塗装ブースを想定し,従来の蒸気加湿を有す

担当している。

るシステム(蒸気式)、水噴霧式もしくは気化式加湿を有

WETCOM Ⅱは塗装ブースだけでなく、オールフレッ

するシステム(水噴霧・気化式)、WETCOM Ⅱによるシス

シュで高い温湿度制御が要求される用途(クリーンルー

テムでの年間 CO2 排出量とランニングコストを試算・比較

ム、シール乾燥用高温高湿ブースなど)に適用できる。高

した。試算条件を第 1 表に示す。その結果、WETCOM Ⅱ

い省エネ性・環境性や高いメンテナンス性を持つ本システ

によるシステムは、従来の蒸気式に比較して、CO2 排出量

ムの採用により、お客さまが進める工場の脱炭素化に貢献

とランニングコストはともに 71%削減可能であり、大きな

できる。

技術開発ニュース 2025.03/No.169

28

�

- ▲TOP

- ページ: 29

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

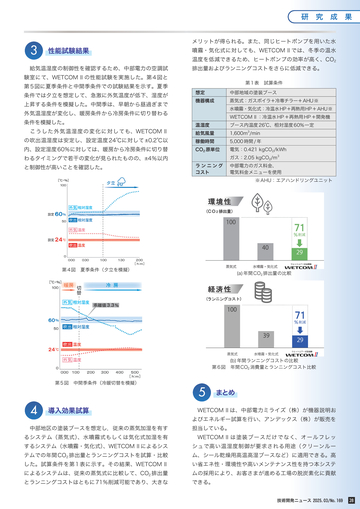

新たな焼結方法と条件最適化による電池材料創製と性能向上の検証

Development for Solid state battery with the New Sintering method and Optimization Calculation of Conditions

執筆者

先端技術応用研究所

プロジェクト推進グループ

竹内 章浩

情報技術グループ

追良瀬 利也

EaaS グループ

久保田 潮

酸化物系全固体電池は材料特性として安全性が高いが、焼結しにくく電池性能を高めに

くいという課題がある。新たな焼結方法としてプラズマ活性化焼結法を用いて高性能化を

図るとともに、従来の実験経験的な焼結条件とデジタル技術を用いた機械学習により最適

化をした焼結条件を比較し、評価と課題抽出を行った。

1

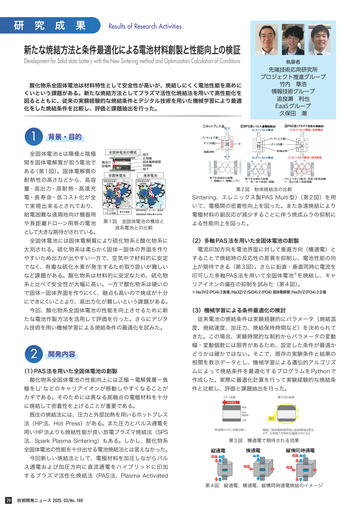

背景・目的

全固体電池とは陽極と陰極

間を固体電解質が担う電池で

ある(第1図)。固体電解質の

耐熱性の高さなどから、高容

量・高出力・高耐 熱・高速 充

第 2 図 粉体焼結法の比較

Sintering、エレニックス製 PAS Multi 型)(第 2 図)を用

電・長寿命・低コスト化が全

いて、電極間の密着性向上を図った。また急速焼結により

て実現出来るとされており、

給電困難な遠隔地向け機器用

や長距離ドローン用等の電池

として大きな期待がされている。

第 1 図 全固体電池の構成と

液系電池との比較

全固体電池には固体電解質により硫化物系と酸化物系に

大別される。硫化物系は柔らかく固体-固体の界面を作り

やすいため出力が出やすい一方で、空気中で材料的に安定

でなく、有毒な硫化水素が発生するため取り扱いが難しい

など課題がある。酸化物系は材料的に安定なため、硫化物

系と比べて安全性が大幅に高い。一方で酸化物系は硬いの

で固体-固体界面を作りにくく、融点も高いので焼成が十分

にできにくいことより、高出力化が難しいという課題がある。

今回、酸化物系全固体電池の性能を向上させるために新

たな電池作製方法を活用して評価を行った。さらにデジタ

ル技術を用い機械学習による焼結条件の最適化を試みた。

2

開発内容

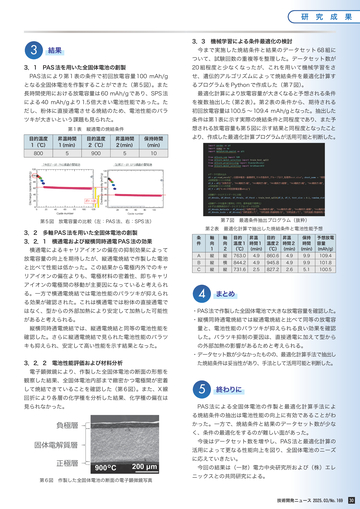

(1)PAS 法を用いた全固体電池の創製

酸化物系全固体電池の性能向上には正極-電解質層-負

極を Li などのキャリアイオンが移動しやすくなることが

+

カギである。そのためには異なる高融点の電極材料を十分

に焼結して密着性を上げることが重要である。

既往の焼結法には、圧力と外部加熱を用いるホットプレス

法(HP 法、Hot Press)がある。また圧力とパルス通電を

用い HP 法よりも焼結性能が良い放電プラズマ焼結法(SPS

法、Spark Plasma Sintering)もある。しかし、酸化物系

電極材料の副反応が減少することに伴う焼成ムラの抑制に

よる性能向上を図った。

(2)多軸 PAS 法を用いた全固体電池の創製

電流印加方向を電池界面に対して垂直方向(横通電)と

することで焼結時の反応性の差異を抑制し、電池性能の向

上が期待できる(第 3 図)。さらに鉛直・垂直同時に電流を

印可した多軸 PAS 法を用いて全固体電池※を焼結し、キャ

リアイオンの偏在の抑制を試みた(第 4 図)。

※ Na3V2(PO4)3 負極 /Na3Zr2(SiO4)2(PO4) 固体電解質 /Na3V2(PO4)3 正極

(3)機械学習による条件最適化の検討

従来電池の焼結条件は実験経験的にパラメータ(焼結温

度、焼結速度、加圧力、焼結保持時間など)を決められて

きた。この場合、実験時間的な制約からパラメータの変動

幅・変動個数には限界があるため、設定した条件が最適か

どうかは確かではない。そこで、既存の実験条件と結果の

相関を教示データとし、機械学習による遺伝的アルゴリズ

ムによって焼結条件を最適化するプログラムを Python で

作成した。実際に最適化計算を行って実験経験的な焼結条

件と比較し、評価と課題抽出を行った。

電子流の遮蔽

イオン泳動

印加電流

負極

固体

電解質

正極

界面間のイオン泳動は無い

電子

電極/固体電解質界面に遮蔽領域は発生

せず、正負極で対称的な温度分布となる

第 3 図 横通電で期待される効果

全固体電池の性能を十分出せる電池焼結法とは言えなかった。

今回新しい焼結法として、電極材料を加圧しながらパル

ス通電および加圧方向に直流通電をハイブリッドに印加

するプラズマ活性化焼結法(PAS 法、Plasma Activated

第 4 図 縦通電、横通電、縦横同時通電焼結のイメージ

29

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 30

-

研 究 成 果

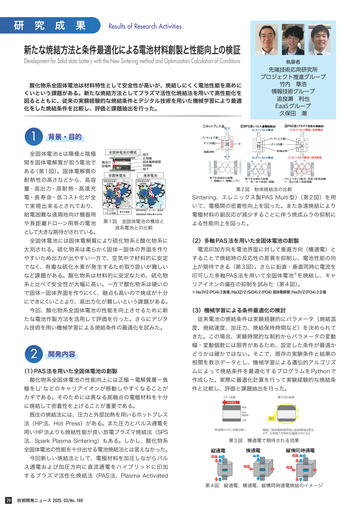

3

3.3 機械学習による条件最適化の検討

結果

今まで実施した焼結条件と結果のデータセット 68 組に

ついて、試験回数の重複等を整理した。データセット数が

3.1 PAS 法を用いた全固体電池の創製

PAS 法により第 1 表の条件で初回放電容量 100 mAh/g

となる全固体電池を作製することができた(第 5 図)。また

長時間使用における放電容量は 60 mAh/g であり、SPS 法

による 40 mAh/g より 1.5 倍大きい電池性能であった。た

だし、粉体に直接通電させる焼結のため、電池性能のバラ

ツキが大きいという課題も見られた。

20 組程度と少なくなったが、これを用いて機械学習をさ

せ、遺伝的アルゴリズムによって焼結条件を最適化計算す

るプログラムを Python で作成した(第 7 図)。

最適化計算により放電容量が大きくなると予想される条件

を複数抽出した(第 2 表)。第 2 表の条件から、期待される

初回放電容量は100.5 ~ 109.4 mAh/gとなった。抽出した

条件は第1表に示す実際の焼結条件と同程度であり、また予

想される放電容量も第 5 図に示す結果と同程度となったこと

第 1 表 縦通電の焼結条件

目的温度

1(℃)

昇温時間

1(min)

目的温度

2(℃)

昇温時間

2(min)

保持時間

(min)

800

5

900

5

10

より、作成した最適化計算プログラムが活用可能と判断した。

第 7 図 最適条件抽出プログラム(抜粋)

第 5 図 放電容量の比較(左:PAS 法、右:SPS 法)

3.2 多軸 PAS 法を用いた全固体電池の創製

3.2.1 横通電および縦横同時通電 PAS 法の効果

横通電によるキャリアイオンの偏在の抑制効果によって

放電容量の向上を期待したが、縦通電焼結で作製した電池

と比べて性能は低かった。この結果から電極内外でのキャ

リアイオンの偏在よりも、電極材料の密着性、即ちキャリ

アイオンの電極間の移動が主要因になっていると考えられ

る。一方で横通電焼結では電池性能のバラツキが抑えられ

る効果が確認された。これは横通電では粉体の直接通電で

第 2 表 最適化計算で抽出した焼結条件と電池性能予想

条

件

A

B

C

4

軸

向

1

軸

向

2

目的

昇温

目的

昇温

温度 1 時間 1 温度 2 時間 2

(℃) (min) (℃) (min)

縦

横

844.2

縦

縦

縦

縦

763.0

731.6

4.9

4.9

2.5

860.6

945.8

827.2

4.9

4.9

2.6

保持 予想放電

時間 容量

(min) (mAh/g)

9.9

109.4

5.1

100.5

9.9

101.8

まとめ

はなく、型からの外部加熱により安定して加熱した可能性

・PAS法で作製した全固体電池で大きな放電容量を確認した。

縦横同時通電焼結では、縦通電焼結と同等の電池性能を

量と、電池性能のバラツキが抑えられる良い効果を確認

があると考えられる。

確認した。さらに縦通電焼結で見られた電池性能のバラツ

キも抑えられ、安定して高い性能を示す結果となった。

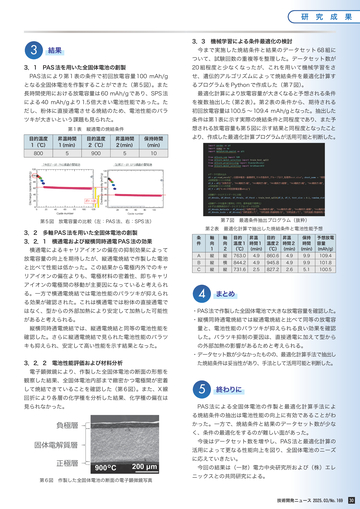

3.2.2 電池性能評価および材料分析

電子顕微鏡により、作製した全固体電池の断面の形態を

観察した結果、全固体電池内部まで緻密かつ電極間が密着

して焼結できていることを確認した(第 6 図)。また、X 線

回折により各層の化学種を分析した結果、化学種の偏在は

見られなかった。

した。バラツキ抑制の要因は、直接通電に加えて型から

の外部加熱の影響があるためと考えられる。

・データセット数が少なかったものの、最適化計算手法で抽出し

た焼結条件は妥当性があり、手法として活用可能と判断した。

5

終わりに

PAS 法による全固体電池の作製と最適化計算手法によ

る焼結条件の抽出は電池性能の向上に有効であることがわ

かった。一方で、焼結条件と結果のデータセット数が少な

負極層

く、条件の最適化をするのが難しい面があった。

今後はデータセット数を増やし、PAS 法と最適化計算の

固体電解質層

正極層

・縦横同時通電焼結では縦通電焼結と比べて同等の放電容

活用によって更なる性能向上を図り、全固体電池のニーズ

900°C

200 μm

第 6 図 作製した全固体電池の断面の電子顕微鏡写真

に応えていきたい。

今回の結果は(一財)電力中央研究所および(株)エレ

ニックスとの共同研究による。

技術開発ニュース 2025.03/No.169

30

�

- ▲TOP

- ページ: 31

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

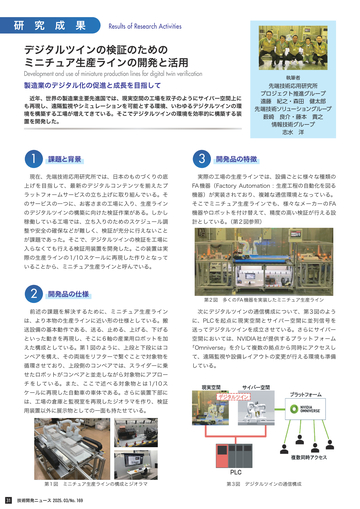

デジタルツインの検証のための

ミニチュア生産ラインの開発と活用

Development and use of miniature production lines for digital twin verification

執筆者

製造業のデジタル化の促進と成長を目指して

近年、世界の製造業主要先進国では、現実空間の工場を双子のようにサイバー空間上に

も再現し、遠隔監視やシミュレーションを可能とする環境、いわゆるデジタルツインの環

境を構築する工場が増えてきている。そこでデジタルツインの環境を効率的に構築する装

置を開発した。

1

課題と背景

3

先端技術応用研究所

プロジェクト推進グループ

遠藤 紀之・森田 健太郎

先端技術ソリューショングループ

薮崎 良介・藤本 貴之

情報技術グループ

志水 洋

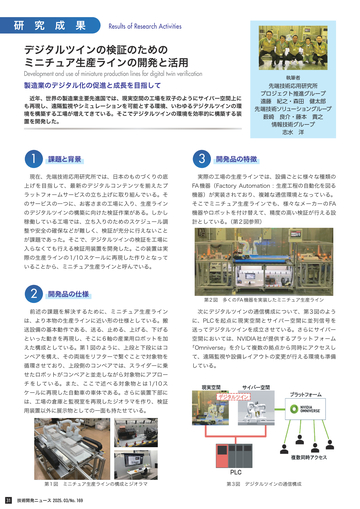

開発品の特徴

現在、先端技術応用研究所では、日本のものづくりの底

実際の工場の生産ラインでは、設備ごとに様々な種類の

上げを目指して、最新のデジタルコンテンツを揃えたプ

FA 機器(Factory Automation : 生産工程の自動化を図る

ラットフォームサービスの立ち上げに取り組んでいる。そ

機器)が実装されており、複雑な通信環境となっている。

のサービスの一つに、お客さまの工場に入り、生産ライン

そこでミニチュア生産ラインでも、様々なメーカーの FA

のデジタルツインの構築に向けた検証作業がある。しかし

機器やロボットを付け替えて、精度の高い検証が行える設

稼働している工場では、立ち入りのためのスケジュール調

計としている。(第 2 図参照)

整や安全の確保などが難しく、検証が充分に行えないこと

が課題であった。そこで、デジタルツインの検証を工場に

入らなくても行える検証用装置を開発した。この装置は実

際の生産ラインの 1/10 スケールに再現した作りとなって

いることから、ミニチュア生産ラインと呼んでいる。

2

開発品の仕様

第 2 図 多くの FA 機器を実装したミニチュア生産ライン

前述の課題を解決するために、ミニチュア生産ライン

次にデジタルツインの通信構成について、第 3 図のよう

は、より本物の生産ラインに近い形の仕様としている。搬

に、PLC を起点に現実空間とサイバー空間に並列信号を

送設備の基本動作である、送る、止める、上げる、下げる

送ってデジタルツインを成立させている。さらにサイバー

といった動きを再現し、そこに 6 軸の産業用ロボットを加

空間においては、NVIDIA 社が提供するプラットフォーム

えた構成としている。第 1 図のように、上段と下段にはコ

「Omniverse」を介して複数の拠点から同時にアクセスし

ンベアを構え、その両端をリフターで繋ぐことで対象物を

て、遠隔監視や設備レイアウトの変更が行える環境も準備

循環させており、上段側のコンベアでは、スライダーに乗

している。

せたロボットがコンベアと並走しながら対象物にアプロー

チをしている。また、ここで述べる対象物とは 1/10 ス

ケールに再現した自動車の車体である。さらに装置下部に

は、工場の倉庫と監視室を再現したジオラマを作り、検証

用装置以外に展示物としての一面も持たせている。

第 1 図 ミニチュア生産ラインの構成とジオラマ

31

技術開発ニュース 2025.03/No.169

第 3 図 デジタルツインの通信構成

�

- ▲TOP

- ページ: 32

-

研 究 成 果

4

開発品の安全性

その他の実績として、二か所の拠点で同日に開催され

た展示会、「Factory Innovation Week 2024 NAGOYA」

(第 6 図参照)と、「中部電力テクノフェア 2024」に同時

このミニチュア生産ラインは、機能面だけではなく、安

に出展した。一方の拠点に現物のミニチュア生産ライン

全面においても充分に配慮した設計をしている。

を置き、もう一方の拠点に、サイバー空間で再現したミニ

第 4 図のように、機械安全のガイドライン ISO/IEC ガイ

チュア生産ラインを置いた。二つの拠点の間でデータを

ド 51 に基づき、機械安全の国際規格 ISO12100 の基本安

相互に交信させて遠隔監視や遠隔操作を行う様子を展示

全規格に準拠して、設計段階からリスクアセスメントを行

した。当日は多くのお客さまからの反響をいただき、そ

い、その結果をもとに 1. 本質的安全設計、2. 安全防護お

の後株式会社 NTTPC コミュニケーションズ様が主催する

よび追加保護、3. 使用上の情報、以上の順序を踏んで保護

「NTTPC Forum 2025」への出展依頼を受け、更に広く活

方策を講じている。さらに個別の具体的な方策として、電

用することとなった。

気的な危険源に対しては IEC60204、制御システムの安全

関連部に対しては ISO13849、安全距離の確保に対しては

ISO13857、インターロックに対しては ISO14119、産業

用ロボットに対しては ISO10218 など他にも様々な安全の

国際規格にも準拠させた設計としている。

第 6 図 展示会へ出展の様子

第 4 図 機械安全に関する国際規格の体系図の一部

5

開発品の効果と実績

6

今後の展望と拡張性

既に一定の効果を挙げているミニチュア生産ラインで

ミニチュア生産ラインの効果は、これから実績を積んで

は あ る が、 今 後 は 無 人 搬 送 車 AGV(Automatic Guided

評価をしていく予定ではあるが、現時点でもある程度の試

Vehicle) や 自 立 走 行 搬 送 ロ ボ ッ ト AMR(Autonomous

算はできる。

Mobile Robot) なども連動させて検証の高度化を図ってい

これまでデジタルツインの環境構築のために約 3 か月

きたい。

にわたり、お客さまの工場に足を運んで検証を行ってき

また、この装置を開発したことで、別の活用方法も分

たが、その期間のうちの大半が、工場に入るためのスケ

かってきた。それは、当社研究所で開発される様々な技術

ジュールの調整であり、実際に検証が行えたのは数回程度

の実証実験に、このミニチュア生産ラインを活用すること

であった。それに対して、このミニチュア生産ラインで

である。

は、第 5 図のように、社内で集中的に検証が行えるため、

当社は製造業の生産ラインを持っていないため、産業向

その期間は 2 週間程度と大幅に削減できる見込みである。

けに開発した新しい技術の能力を確かめるための場所が無

く、これまでお客さまの工場をお借りして、限られた時間

で実証実験を行ってきた。それをこのミニチュア生産ライ

ンに実装させることで、社内で自由に実証実験が行えるよ

うになり、研究の高度化と検証期間の短縮に期待が持てる。

このように様々な用途と可能性を持つミニチュア生産ラ

インに、今後も更なる機能の拡張をさせていく。

第 5 図 デジタルツインの検証の様子

技術開発ニュース 2025.03/No.169

32

�

- ▲TOP

- ページ: 33

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

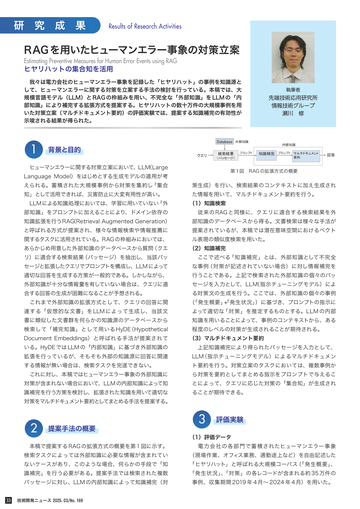

RAG を用いたヒューマンエラー事象の対策立案

Estimating Preventive Measures for Human Error Events using RAG

ヒヤリハットの集合知を活用

我々は電力会社のヒューマンエラー事象を記録した「ヒヤリハット」の事例を知識源と

して、ヒューマンエラーに関する対策を立案する手法の検討を行っている。本稿では、大

規模言語モデル(LLM)と RAG の枠組みを用い、不完全な「外部知識」を LLM の「内

部知識」により補完する拡張方式を提案する。ヒヤリハットの数十万件の大規模事例を用

いた対策立案(マルチドキュメント要約)の評価実験では、提案する知識補完の有効性が

示唆される結果が得られた。

執筆者

先端技術応用研究所

情報技術グループ

瀬川 修

1

背景と目的

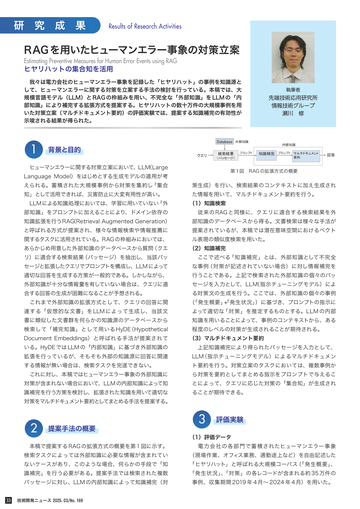

Database 外部知識

クエリ

検索結果

LLM による知識処理においては、学習に用いていない「外

部知識」をプロンプトに加えることにより、ドメイン依存の

知識補完

プロンプト

マルチドキュメント

要約

回答

第 1 図 RAG の拡張方式の概要

Language Model)をはじめとする生成モデルの適用が考

知」として活用できれば、災害防止に大変有用性が高い。

内部知識

(パッセージ)

ヒューマンエラーに関する対策立案において、LLM

(Large

えられる。蓄積された大規模事例から対策を集約し「集合

プロンプト

策生成)を行い、検索結果のコンテキストに加え生成され

た情報を用いて、マルチドキュメント要約を行う。

(1)知識検索

従来の RAG と同様に、クエリに適合する検索結果を外

知識拡張を行うRAG

(Retrieval Augmented Generation)

部知識のデータベースから得る。文書検索は様々な手法が

と呼ばれる方式が提案され、様々な情報検索や情報推薦に

提案されているが、本稿では潜在意味空間におけるベクト

関するタスクに活用されている。RAG の枠組みにおいては、

ル表現の類似度検索を用いた。

あらかじめ用意した外部知識のデータベースから質問(クエ

リ)に適合する検索結果(パッセージ)を抽出し、当該パッ

(2)知識補完

ここで述べる「知識補完」とは、外部知識として不完全

セージと拡張したクエリでプロンプトを構成し、LLM によって

な事例(対策が記述されていない場合)に対し情報補完を

適切な回答を生成する方策が一般的である。しかしながら、

行うことである。上記で検索された外部知識の個々のパッ

外部知識が十分な情報量を有していない場合は、クエリに適

セージを入力として、LLM

(指示チューニングモデル)によ

合する回答の生成が困難になることが予想される。

る対策文の生成を行う。ここでは、外部知識の個々の事例

これまで外部知識の拡張方式として、クエリの回答に関

(「発生概要」+

「 発生状況」)に基づき、プロンプトの指示に

連する「仮想的な文書」を LLM によって生成し、当該文

よって適切な「対策」を推定するものとする。LLM の内部

書に類似した文書群を何らかの知識源のデータベースから

知識を用いることによって、事例のコンテキストから、ある

検索して「補完知識」として用いる HyDE(Hypothetical

Document Embeddings)と呼ばれる手法が提案されて

いる。HyDE では LLM の「内部知識」に基づき外部知識の

程度のレベルの対策が生成されることが期待される。

(3)マルチドキュメント要約

上記知識補完により得られたパッセージを入力として、

拡張を行っているが、そもそも外部の知識源に回答に関連

LLM(指示チューニングモデル)によるマルチドキュメン

する情報が無い場合は、検索タスクを完遂できない。

ト要約を行う。対策立案のタスクにおいては、複数事例か

これに対し、本稿ではヒューマンエラー事象の外部知識に

ら対策を要約としてまとめる指示をプロンプトで与えるこ

対策が含まれない場合において、LLM の内部知識によって知

とによって、クエリに応じた対策の「集合知」が生成され

識補完を行う方策を検討し、拡張された知識を用いて適切な

ることが期待できる。

対策をマルチドキュメント要約としてまとめる手法を提案する。

2

提案手法の概要

本稿で提案する RAG の拡張方式の概要を第 1 図に示す。

33

3

評価実験

(1)評価データ

電 力会 社の各部門で蓄 積されたヒューマンエラー事 象

検索タスクによっては外部知識に必要な情報が含まれてい

(現場作業、オフィス業務、通勤途上など)を自由記述した

ないケースがあり、このような場合、何らかの手段で「知

「ヒヤリハット」と呼ばれる大規模コーパス(「発生概要」、

識補完」を行う必要がある。提案手法では検索された複数

「発生状況」、

「対策」の各レコードが含まれる約 35 万件の

パッセージに対し、LLM の内部知識によって知識補完(対

事例、収集期間 2019 年 4 月~ 2024 年 4 月)を用いた。

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 34

-

研 究 成 果

評価セットとして、対策が記述されている完全知識の

ント要約によって行い、評価指標は前記 (3) と同様に R1、

セット(「発生概要」、「発生状況」、「対策」)と、対策が記

R2、RL、BERT-Score を用いた。LLM に与えるプロンプ

述されていない不完全知識のセット(

「発生概要」、「発生

トは、前記 (3) の対策生成の文言に加え、「以下の複数事例

状況」)を用意した。評価セット作成においては、情報量

を簡潔に箇条書きで要約してください。要約結果のみを出

のコントロールのため、

「発生概要」+「発生状況」は両者で

力してください。」を用いた。評価結果を第 2 表に示す。ま

共通のレコードを用い、「対策」の有無のみの違いとする。

た、提案手法②による対策生成の結果例を第 3 表に示す。

(2)実験条件

今回の評価実験では、電力業務に関連した以下の 10 個

のクエリを用い、後述の各種評価で使用する。

配電の高所作業、配電の活線作業、配電設備巡視、

変電所巡視、送電線巡視、水力設備巡視、伐採作業、

現場での重量物運搬、熱中症、ドローン

知 識 検 索 に お い て は Embedding モ デ ル と し て、

Multilingual E5 を用いた。また、LLM として、Llama3.1

を日本語コーパスで継続学習した指示チューニングモデル

である Llama3.1-8B-EZO-1.1-it( パラメータ数約 80 億)

を用いた。

「対策」が無い不完全知識を補完する方法として、LLM

を用いた対策生成の評価を行った。実験では、前述の 10

個のクエリで検索された結果の上位 30 件の各事例の「発

生状況」と「発生概要」を LLM に入力し、「対策」を生成

する。そして、これらを人間系作成の対策と比較するこ

とによって、生成結果の妥当性を評価した。LLM に与え

るプロンプトとして「あなたは誠実で優秀なプロの編集

者です。以下の事象から対策を考えてください。

」を用い

た。評価指標としては正解(GT)とのキーワードの一致

率を評価する ROUGE-1(R1)、ROUGE-2(R2)、ROUGEL(RL)、および BERT による潜在意味空間における類似度を

評価する BERT-Score を用いた。生成された 300 件の「対

策」の評価結果を第 1 表に示す。生成結果を目視確認した

ところ、概ね妥当な対策が生成されていることを確認した。

第 1 表 LLM による対策生成の評価

0.179

R2

0.026

要約の元になる

情報源

BERT-Score

R1

R2

RL

①「発生概要」+

「発生状況」+

「対策」

0.294

0.065

0.162

0.708

②「発生概要」+

「発生状況」+

「対策(生成)」

0.328

0.067

0.170

0.703

③「対策(生成)」

のみ

0.275

0.055

0.150

0.707

④「発生概要」+

「発生状況」

0.178

0.029

0.113

0.648

第 3 表 提案手法②による対策生成例 : クエリ「熱中症」

(3)LLM による対策生成の評価

R1

第 2 表 知識補完の有効性評価

RL

0.138

BERT-Score

0.649

(4)知識補完の有効性評価

提案手法の有効性を確認するため、完全知識の場合と不

完全知識の場合における知識補完の有無による条件下でマ

ルチドキュメント要約の比較評価を行った。実験では完全

1. 作業時間調整 : 熱中症リスクが高まる時間帯 ( 午前 10 時から午

後 3 時頃 ) に、作業時間を調整して水分補給と休憩を促進する。

2. 予防体制の強化 : 熱中症のリスクが高まる期間に、特に労働者

が多い部門や作業場所で早期に対策を講じる。3. 気温と湿度の監

視 : 気温が高くなると、水分摂取不足により熱中症が発症するた

め、温度と湿度を監視し、適切な水分補給を促す。4. 定期的な水

分・塩分補給 : 作業員に定期的に水分と塩分を補給させ、実践を

確認する。5. 気象情報のチェック : 休暇前や出向前、現場の気象

予報を確認し、日中の高温となる可能性がある場合に十分な対策

を講じる。

(5)考察

第 2 表の ROUGE スコアに着目すると、

「生成した対策」を

加えた②のケースでは、完全知識の①を上回る結果が得られ

た。これは LLM で知識補完した情報が、人間系作成の対策

に匹敵する情報量を含んでいると考えられ、提案手法の有効

性が確認できた。また、②と④のケースの比較では、不完全

知識(「発生概要」と「発生状況」)の集合から一足飛びに対

策の要約を生成するよりも、一旦それぞれの「対策」を生成

して情報源として用いた方が、良好な結果が得られることが

分かった。これは段階的に推論を行うことによって、ある種

の Chain-of-Thought のような効果が表れていると考えられ

る。また、生成した対策のみを用いる③ケースは、①と②の

結果に及ばず、要約生成において、

「発生概要」と「発生状

況」のコンテキストが重要であることを示唆している。

知識を使うケース①と、知識補完を行う 3 つのケース②~

④を比較する。

①「発生概要」+「発生状況」+「対策」

②「発生概要」+「発生状況」+「対策(生成)」

③「対策(生成)」のみ

④「発生概要」+「発生状況」のみ

評価における GT は、前述の 10 個のクエリごとにサンプ

リングした複数事例 30 件について、人間系で対策をまと

めた要約結果を用いた。生成結果の評価はマルチドキュメ

4

まとめ

本稿では、RAG を用いたヒューマンエラー事象の対策立

案の一手法として、外部知識の補完によって拡張された知

識源を用い、複数事例の対策を集合知としてまとめる手法

を提案した。

(本研究は㈱中電シーティーアイとの共同研究として実施した)

技術開発ニュース 2025.03/No.169

34

�

- ▲TOP

- ページ: 35

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

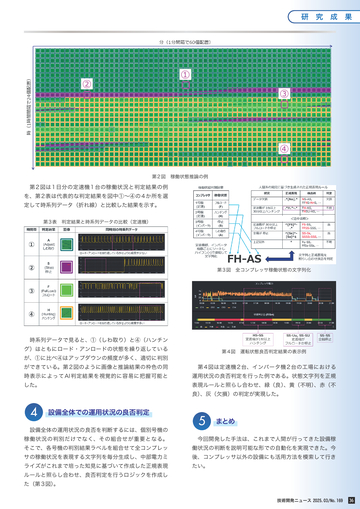

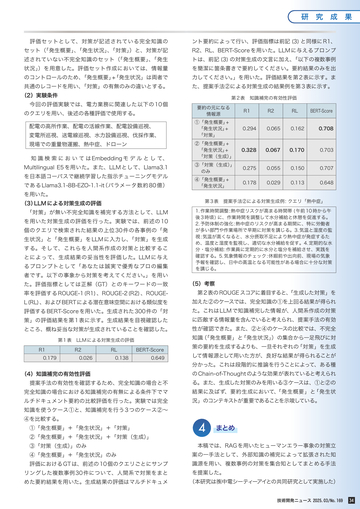

画像 AIによるコンプレッサ設備の運用最適への適用

Application of Image Classification AI to Optimal Operation of Compressors

膨大な設備稼働情報の時系列データに基づく運用良否判定の自動化を目指して

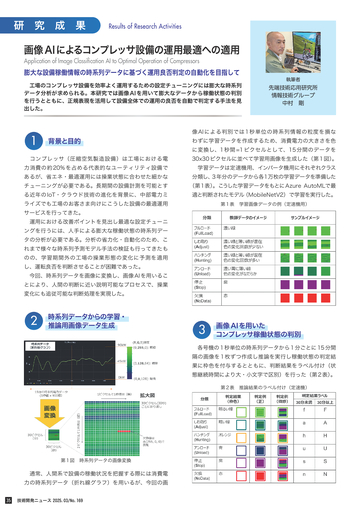

工場のコンプレッサ設備を効率よく運用するための設定チューニングには膨大な時系列

データ分析が求められる。本研究では画像 AI を用いて膨大なデータから稼働状態の判別

を行うとともに、正規表現を活用して設備全体での運用の良否を自動で判定する手法を見

出した。

執筆者

先端技術応用研究所

情報技術グループ

中村 剛

1

背景と目的

像 AI による判別では 1 秒単位の時系列情報の粒度を損な

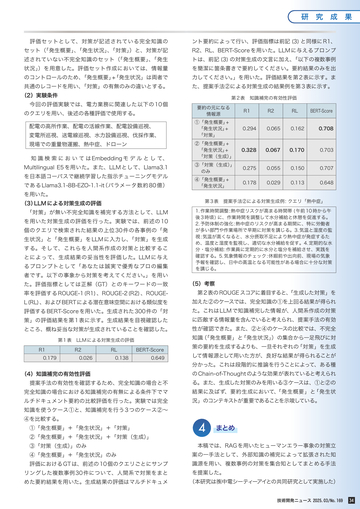

わずに学習データを作成するため、消費電力の大きさを色

に変換し、1 秒間 =1 ピクセルとして、15 分間のデータを

コンプレッサ(圧縮空気製造設備)は工場における電

30x30 ピクセルに並べて学習用画像を生成した(第 1 図)。

力消費の約 20% を占める代表的なユーティリティ設備で

学習データは定速機用、インバータ機用にそれぞれクラス

あるが、省エネ・最適運用には操業状態に合わせた細かな

分類し、3 年分のデータから各1万枚の学習データを準備した

チューニングが必要である。長期間の設備計測を可能とす

(第1表)。こうした学習データをもとに Azure AutoMLで最

る近年の IoT・クラウド技術の進化を背景に、中部電力ミ

適と判断されたモデル(MobileNetV2)で学習を実行した。

ライズでも工場のお客さま向けにこうした設備の最適運用

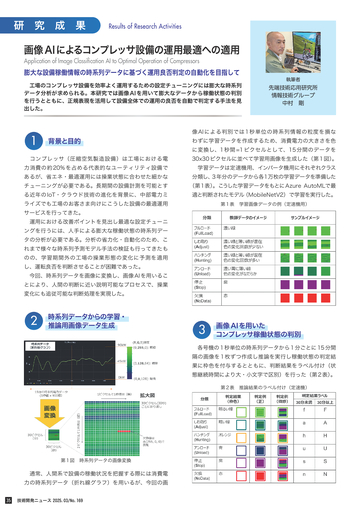

第 1 表 学習画像データの例(定速機用)

サービスを行ってきた。

運用における改善ポイントを見出し最適な設定チューニ

ングを行うには、人手による膨大な稼働状態の時系列デー

タの分析が必要である。分析の省力化・自動化のため、こ

れまで様々な時系列予測モデル手法の検証も行ってきたも

のの、学習期間外の工場の操業形態の変化に予測を適用

し、運転良否を判断させることが困難であった。

今回、時系列データを画像に変換し、画像 AI を用いるこ

とにより、人間の判断に近い説明可能なプロセスで、操業

変化にも追従可能な判断処理を実現した。

2

時系列データからの学習・

推論用画像データ生成

3

画像 AIを用いた

コンプレッサ稼働状態の判別

各号機の 1 秒単位の時系列データから 1 分ごとに 15 分間

隔の画像を 1 枚ずつ作成し推論を実行し稼働状態の判定結

果に枠色を付与するとともに、判断結果をラベル付け(状

態継続時間により大・小文字で区別)を行った(第 2 表)。

第 2 表 推論結果のラベル付け(定速機)

第 1 図 時系列データの画像変換

通常、人間系で設備の稼働状況を把握する際には消費電

力の時系列データ(折れ線グラフ)を用いるが、今回の画

35

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 36

-

研 究 成 果

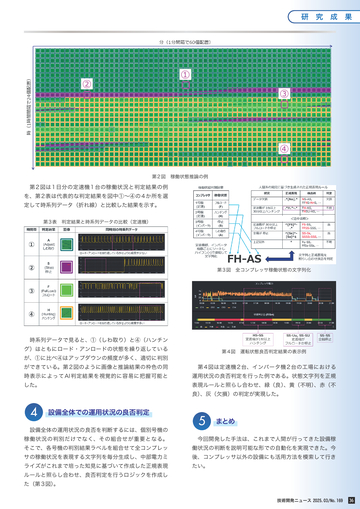

第 2 図 稼働状態推論の例

第 2 図は 1 日分の定速機 1 台の稼働状況と判定結果の例

を、第 2 表は代表的な判定結果を図中①~④の 4 か所を選

定して時系列データ(折れ線)と比較した結果を示す。

第 3 表 判定結果と時系列データの比較(定速機)

第 3 図 全コンプレッサ稼働状態の文字列化

時系列データで見ると、①(しわ取り)と④(ハンチン

グ)はともにロード・アンロードの状態を繰り返している

第 4 図 運転状態良否判定結果の表示例

が、①に比べ④はアップダウンの頻度が多く、適切に判別

ができている。第 2 図のように画像と推論結果の枠色の同

第 4 図は定速機 2 台、インバータ機 2 台の工場における

時表示によって AI 判定結果を視覚的に容易に把握可能と

運用状況の良否判定を行った例である。状態文字列を正規

した。

表現ルールと照らし合わせ、緑(良)、黄(不明)、赤(不

良)、灰(欠損)の判定が実現した。

4

設備全体での運用状況の良否判定

設備全体の運用状況の良否を判断するには、個別号機の

5

まとめ

稼働状況の判別だけでなく、その組合せが重要となる。

今回開発した手法は、これまで人間が行ってきた設備稼

そこで、各号機の判別結果ラベルを組合せて全コンプレッ

働状況の判断を説明可能な形での自動化を実現できた。今

サの稼働状況を表現する文字列を毎分生成し、中部電力ミ

後、コンプレッサ以外の設備にも活用方法を模索して行き

ライズがこれまで培った知見に基づいて作成した正規表現

たい。

ルールと照らし合わせ、良否判定を行うロジックを作成し

た(第 3 図)。

技術開発ニュース 2025.03/No.169

36

�

- ▲TOP

- ページ: 37

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

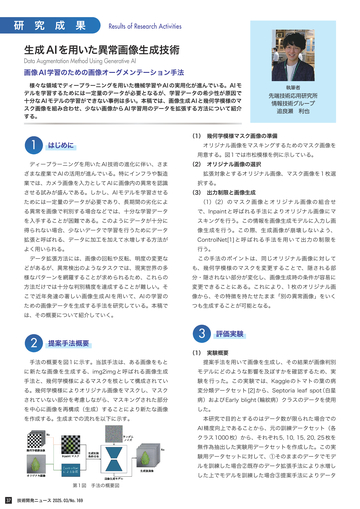

生成 AIを用いた異常画像生成技術

Data Augmentation Method Using Generative AI

画像 AI 学習のための画像オーグメンテーション手法

様々な領域でディープラーニングを用いた機械学習や AI の実用化が進んでいる。AI モ

デルを学習するためには一定量のデータが必要となるが、学習データの希少性が原因で

十分な AI モデルの学習ができない事例は多い。本稿では、画像生成 AI と幾何学模様のマ

スク画像を組み合わせ、少ない画像から AI 学習用のデータを拡張する方法について紹介

する。

執筆者

先端技術応用研究所

情報技術グループ

追良瀬 利也

1

はじめに

ディープラーニングを用いた AI 技術の進化に伴い、さま

(1) 幾何学模様マスク画像の準備

オリジナル画像をマスキングするためのマスク画像を

用意する。図 1 では市松模様を例に示している。

(2) オリジナル画像の選択

ざまな産業で AI の活用が進んでいる。特にインフラや製造

拡張対象とするオリジナル画像、マスク画像を 1 枚選

業では、カメラ画像を入力として AI に画像内の異常を認識

択する。

させる試みが盛んである。しかし、AI モデルを学習させる

(3) 出力制限と画像生成

ためには一定量のデータが必要であり、長期間の劣化によ

(1)(2) の マ ス ク 画 像 と オ リ ジ ナ ル 画 像 の 組 合 せ

る異常を画像で判別する場合などでは、十分な学習データ

で、Inpaint と呼ばれる手法によりオリジナル画像にマ

を入手することが困難である。このようにデータが十分に

スキングを行う。この情報を画像生成モデルに入力し画

得られない場合、少ないデータで学習を行うためにデータ

像生成を行う。この際、生成画像が崩壊しないよう、

拡張と呼ばれる、データに加工を加えて水増しする方法が

ControlNet[1] と呼ばれる手法を用いて出力の制限を

よく用いられる。

行う。

データ拡張方法には、画像の回転や反転、明度の変更な

この手法のポイントは、同じオリジナル画像に対して

どがあるが、異常検出のようなタスクでは、現実世界の多

も、幾何学模様のマスクを変更することで、隠される部

様なパターンを網羅することが求められるため、これらの

分・隠されない部分が変化し、画像生成時の条件が容易に

方法だけでは十分な判別精度を達成することが難しい。そ

変更できることにある。これにより、1 枚のオリジナル画

こで近年発達の著しい画像生成 AI を用いて、AI の学習の

像から、その特徴を持たせたまま「別の異常画像」をいく

ための画像データを生成する手法を研究している。本稿で

つも生成することが可能となる。

は、その概要について紹介していく。

2

提案手法概要

3

評価実験

(1) 実験概要

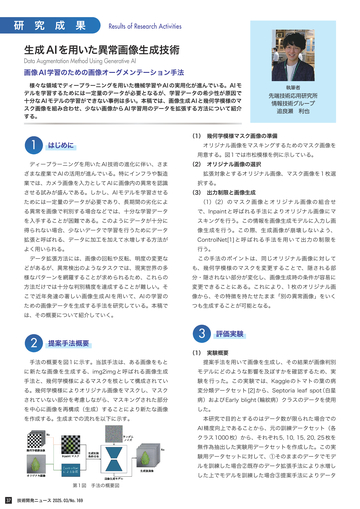

手法の概要を図 1 に示す。当該手法は、ある画像をもと

提案手法を用いて画像を生成し、その結果が画像判別

に新たな画像を生成する、img2img と呼ばれる画像生成

モデルにどのような影響を及ぼすかを確認するため、実

手法と、幾何学模様によるマスクを核として構成されてい

験を行った。この実験では、Kaggle のトマトの葉の病

る。幾何学模様によりオリジナル画像をマスクし、マスク

変分類データセット [2] から、Septoria leaf spot(白星

されていない部分を考慮しながら、マスキングされた部分

病)および Early blight(輪紋病)クラスのデータを使用

を中心に画像を再構成(生成)することにより新たな画像

した。

を作成する。生成までの流れを以下に示す。

本研究で目的とするのはデータ数が限られた場合での

AI 精度向上であることから、元の訓練データセット(各

クラス 1000 枚)から、それぞれ 5, 10, 15, 20, 25 枚を

無作為抽出した実験用データセットを作成した。この実

験用データセットに対して、①そのままのデータでモデ

ルを訓練した場合②既存のデータ拡張手法により水増し

した上でモデルを訓練した場合③提案手法によりデータ

第 1 図 手法の概要図

37

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 38

- 研 究 成 果

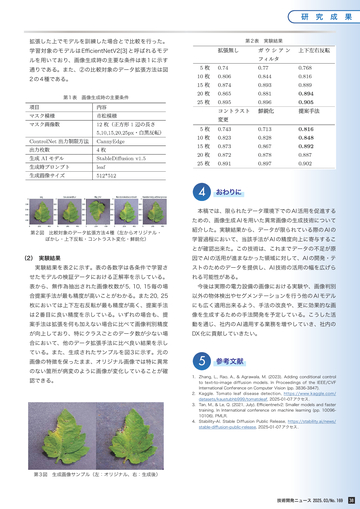

拡張した上でモデルを訓練した場合とで比較を行った。

第 2 表 実験結果

学習対象のモデルは EfficientNetV2[3] と呼ばれるモデ

ルを用いており、画像生成時の主要な条件は表 1 に示す

通りである。また、②の比較対象のデータ拡張方法は図

2 の 4 種である。

第 1 表 画像生成時の主要条件

4

おわりに

本稿では、限られたデータ環境下での AI 活用を促進する

ための、画像生成 AI を用いた異常画像の生成技術について

第 2 図 比較対象のデータ拡張方法 4 種(左からオリジナル・

ぼかし・上下反転・コントラスト変化・鮮鋭化)

紹介した。実験結果から、データが限られている際の AI の

学習過程において、当該手法が AI の精度向上に寄与するこ

とが確認出来た。この技術は、これまでデータの不足が原

(2) 実験結果

実験結果を表 2 に示す。表の各数字は各条件で学習さ

因で AI の活用が進まなかった領域に対して、AI の開発・テ

ストのためのデータを提供し、AI 技術の活用の幅を広げら

せたモデルの検証データにおける正解率を示している。

れる可能性がある。

表から、無作為抽出された画像枚数が 5, 10, 15 毎の場

今後は実際の電力設備の画像における実験や、画像判別

合提案手法が最も精度が高いことがわかる。また 20, 25

以外の物体検出やセグメンテーションを行う他の AI モデル

枚においては上下左右反転が最も精度が高く、提案手法

にも広く適用出来るよう、手法の改良や、更に効果的な画

は 2 番目に良い精度を示している。いずれの場合も、提

像を生成するための手法開発を予定している。こうした活

案手法は拡張を何も加えない場合に比べて画像判別精度

動を通じ、社内の AI 適用する業務を増やしていき、社内の

が向上しており、特にクラスごとのデータ数が少ない場

DX 化に貢献していきたい。

合において、他のデータ拡張手法に比べ良い結果を示し

ている。また、生成されたサンプルを図 3 に示す。元の

画像の特徴を保ったまま、オリジナル画像では特に異常

のない箇所が病変のように画像が変化していることが確

認できる。

5

参考文献

1. Zhang, L., Rao, A., & Agrawala, M. (2023). Adding conditional control

to text-to-image diffusion models. In Proceedings of the IEEE/CVF

International Conference on Computer Vision (pp. 3836-3847).

2. Kaggle. Tomato leaf disease detection, https://www.kaggle.com/

datasets/kaustubhb999/tomatoleaf, 2025-01-07 アクセス .

3. Tan, M., & Le, Q. (2021, July). Efficientnetv2: Smaller models and faster

training. In International conference on machine learning (pp. 1009610106). PMLR.

4. Stability-AI. Stable Diffusion Public Release, https://stability.ai/news/

stable-diffusion-public-release, 2025-01-07 アクセス .

第 3 図 生成画像サンプル(左:オリジナル、右:生成後)

技術開発ニュース 2025.03/No.169

38

�

- ▲TOP

- ページ: 39

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

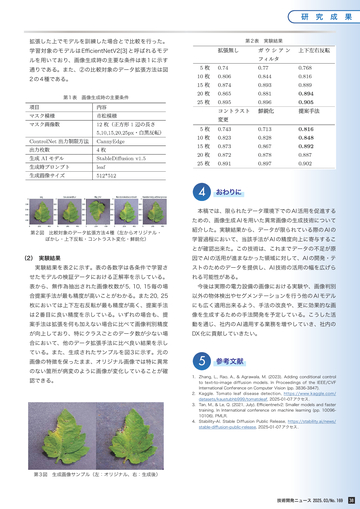

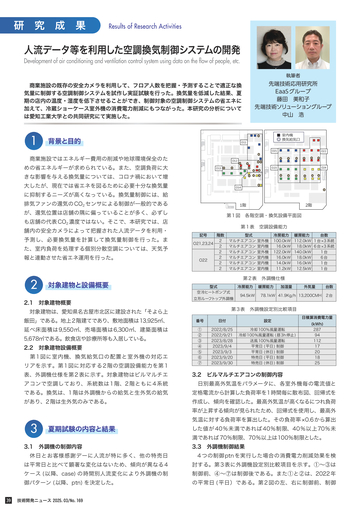

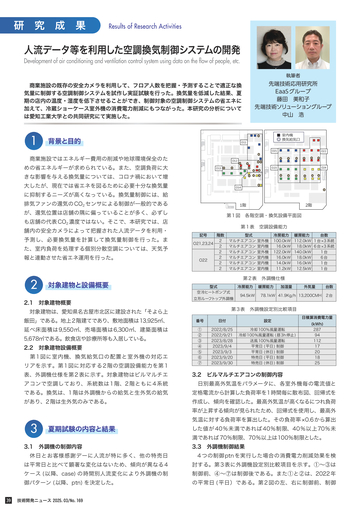

人流データ等を利用した空調換気制御システムの開発

商業施設の既存の安全カメラを利用して、フロア人数を把握・予測することで適正な換

気量に制御する空調制御システムを試作し実証試験を行った。換気量を低減した結果、夏

期の店内の温度・湿度を低下させることができ、制御対象の空調制御システムの省エネに

加えて、冷蔵ショーケース室外機の消費電力削減にもつながった。本研究の分析について

は愛知工業大学との共同研究にて実施した。

先端技術応用研究所

EaaS グループ

藤田 美和子

先端技術ソリューショングループ

中山 浩

Development of air conditioning and ventilation control system using data on the flow of people, etc.

執筆者

1

背景と目的

室内機

換気給気口

O11

商業施設ではエネルギー費用の削減や地球環境保全のた

O21

O22

O23

O24

O12

めの省エネルギーが求められている。また、空調負荷に大

O13

きな影響を与える換気量については、コロナ禍において増

大したが、現在では省エネを図るために必要十分な換気量

O14

に抑制するニーズが高くなっている。換気量制御には、給

排気ファンの還気の CO2 センサによる制御が一般的である

1階

が、還気位置は店舗の隅に偏っていることが多く、必ずし

第 1 図 各階空調・換気設備平面図

も店舗の代表 CO2 濃度ではない。そこで、本研究では、店

舗内の安全カメラによって把握された人流データを利用・

予測し、必要換気量を計算して換気量制御を行った。ま

た、室内負荷を処理する個別分散空調については、天気予

報と連動させた省エネ運用を行った。

2

対象建物と設備概要

2.1 対象建物概要

2階

第 1 表 空調設備能力

記号

階数

2

O21,23,24

2

2

2

O22

2

2

型式

マルチエアコン

マルチエアコン

マルチエアコン

マルチエアコン

マルチエアコン

マルチエアコン

室外機

室内機

室外機

室内機

室内機

室内機

冷房能力 暖房能力

台数

100.0kW 112.0kW 1 台 ×3 系統

16.0kW

18.0kW 6 台 ×3 系統

122.0kW 140.0kW

1台

16.0kW

18.0kW

6台

14.0kW

16.0kW

1台

11.2kW

12.5kW

1台

第 2 表 外調機仕様

型式

空冷ヒートポンプ式

冷房能力

立形ルーフトップ外調機

94.5kW

暖房能力

加湿量

飯田」である。地上 2階建てであり、敷地面積は13,925㎡、

番号

日付

設定

延べ床面積は9,550㎡、売場面積は6,300㎡、建築面積は

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

2022/8/25

2022/9/21

2023/8/28

2023/9/4

2023/9/3

2023/9/20

2023/9/30

冷却 100%風量運転

冷却 100%風量運転 ( 昼 3h 停止 )

送風 100%風量運転

平常日 ( 平日 ) 制御

平常日 ( 休日 ) 制御

特売日 ( 平日 ) 制御

特売日 ( 休日 ) 制御

2.2 対象建物設備概要

第 1 図に室内機、換気給気口の配置と室外機の対応エ

リアを示す。第 1 図に対応する 2 階の空調設備能力を第 1

表、外調機仕様を第 2 表に示す。対象建物はビルマルチエ

アコンで空調しており、系統数は 1 階、2 階ともに 4 系統

台数

2台

第 3 表 外調機設定別比較項目

対象建物は、愛知県名古屋市北区に建設された「そよら上

5,678㎡である。飲食店や診療所等も入居している。

外気量

78.1kW 41.9Kg/h 13,200CMH

日積算消費電力量

(kWh)

287

94

112

17

20

18

25

3.2 ビルマルチエアコンの制御内容

日別最高外気温をパラメータに、各室外機毎の電流値と

である。換気は、1 階は外調機からの給気と生外気の給気

定格電流から計算した負荷率を1時間毎に散布図、回帰式を

があり、2 階は生外気のみである。

作成し、傾向を確認した。最高外気温が高くなるにつれ負荷

率が上昇する傾向が見られたため、回帰式を使用し、最高外

3

夏期試験の内容と結果

3.1 外調機の制御内容

休日とお客様感謝デーに人流が特に多く、他の特売日

39

気温に対する負荷率を算出した。その負荷率 ×0.6 から算出

した値が 40%未満であれば 40%制限、40%以上70%未

満であれば 70%制限、70%以上は100%制限とした。

3.3 外調機制御結果

4 つの制御 ptn を実行した場合の消費電力削減効果を検

は平常日と比べて顕著な変化はないため、傾向が異なる 4

討する。第 3 表に外調機設定別比較項目を示す。①~③は

ケース ( 以降、case) の時間別人流変化により外調機の制

制御前、④~⑦は制御後である。また①と②は、2022 年

御パターン ( 以降、ptn) を決定した。

の平常日 ( 平日)である。第 2 図の左、右に制御前、制御

技術開発ニュース 2025.03/No.169

�

- ▲TOP

- ページ: 40

-

研 究 成 果

CO₂濃度(ppm)

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

9:00

8:00

10:00

21:00

19:00

18:00

20:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

9:00

10:00

8:00

外調機消費電力(kw)

21:00

20:00

80

60

15

40

10

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

9:00

11:00

10:00

0

8:00

0

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

20

0

負荷率(%)

負荷率(%)

負荷率

20

0

第 4 図 消費電力と負荷率(左:ビルマル制御前 右:制御後)

O21エリア

O22エリア

O23エリア

O24エリア

30

29

29

28

28

O21エリア

O22エリア

O23エリア

O24エリア

温度(℃)

27

27

26

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

9:00

10:00

22:00

21:00

20:00

18:00

19:00

17:00

15:00

16:00

12:00

24

14:00

25

24

8:00

26

25

第 5 図 室温の比較(左:ビルマル制御前 右:制御後)

2022/9/7制御前

時別受電電力量(kwh)

500

2023/9/9制御後

y = 60.419x - 1209.7

700

R² = 0.8116

制御前

制御後

300

100

4.2 ビルマルチエアコンの制御と結果

y = 57.46x - 1187.2

R² = 0.9012

23

25

27

29

31

時別平均外気温(℃)

33

35

第 6 図 時別外気温と受電電力量の関係

外調機日積算消費電力

下回った場合に、抑制制御を解除する歯止め制御も追加し

た。第 8 図には、日平均外気温と日積算のビルマルチエア

コンの消費電力量の関係を示す。また、外気温の出現状況

によっても効果量に差が生じるため、第 9 図には 2022 年

制御後

不具合

400

300

200

y = 4.6351x - 60.437

100

0

~ 2024 年と平年値の 1、2 月の気象データを利用し、第 8

図に示した式を利用したビルマルチエアコンの消費電力量

制御前

500

[kWh]

夏期と同様な制御を行い、エリアの平均室温が 17℃を

R² = 0.7865

40

60

80

日積算人流指数

100

第 7 図 日積算人流と外調機電力量

制御前

線形 (制御前)

制御後

線形 (制御後)

y = -26.156x + 564.12

R² = 0.8762

500

400

300

200

y = -14.197x + 401.08

100

0

R² = 0.7127

0

2

4

6

8

日平均外気温[℃]

10

12

月積算削減量 1月

月積算削減量 2月

4,000

3,500

3,000

削減予測値【kWh】

600

省エネ制御によるビルマルの月積算消費電力量

日積算ビルマルチエアコン消費電力量[kWh]

削減予測値の結果を示す。削減量は、一ヶ月のビルマルチ

装をすすめていく。

消費電力量

O24

O24

100

5

外調機消費電力量の削減効果は約 30%となった。

る結果を得た。今後は本成果を活用したシステムの社会実

O23

O23

20

る。制御後の直線回帰式と人流実績値から求めた一ヶ月間の

ショーケース省エネにも効果があり、費用対効果を見込め

O22

O22

5

日であるが、制御後は人流に応じて変化していることが分か

ジメントシステムの実証を行った結果、換気量を含めた

19:00

10

O21

O21

25

80

40

数との関係を示す。制御前は人流に関係なく、約 350kWh/

食品小売店を含む商業施設において、空調・換気マネ

30

60

追加した。第 7 図に外調機日積算消費電力量と日積算人流指

まとめ

18:00

負荷率

15

700ppm を超えた場合には、100%風量とする歯止め制御も

5

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

9:00

消費電力量

O24

O21

100

20

とした。CO2 センサ濃度が高くなりやすい地点のデータが

空調電力消費量に対しては、20 ~ 30%程度の割合である。

17:00

16:00

15:00

14:00

12:00

11:00

13:00

O23

O23

13:00

その人流を基に時間別に必要な外調機風量を決定する方法

O22

O22

温度(℃)

冬期には人流を気象情報なども用いた機械学習で予測し、

O21

O21

25

30

4.1 外調機の制御と結果

5

0

消費電力量(㎾h)

30

11:00

冬期試験の内容と結果

⑦

第 3 図 消費電力(左:外調機制御前 右:制御後)

9:00

4

⑥

10

5

消費電力量(㎾h)

に適用した制御は、省エネルギー効果があると考えられる。

⑤

15

10

0

④

25

15

8:00

は制御後が全体を通して小さい。これより外調機とビルマル

③

20

第 6 図に夏季の制御前後の時間別外気温と受電電力量

る。外気温と受電電力量には相関が確認でき、受電電力量

②

20

上昇する時間もあるが、全体を通して変化は小さい。

の関係を示す。いずれも外気温変動が近い日を抽出してい

11:00

①

25

8:00

一日の室温変動を示す。負荷率の高い O24 エリアのみ少し

400

第 2 図 CO2 濃度(左:外調機制御前 右:制御後)

外調機消費電力(kw)

幅に消費電力が削減されていることがわかる。第 5 図に同

10:00

8:00

500

第 4 図の左、右に 29℃の最高気温時の比較として、制御

は負荷率 40%制限の条件である。4 系統すべてにおいて大

⑦

600

500

3.4 ビルマルチエアコン制御結果

前後の室外機別 4 系統の負荷率と消費電力を示す。制御後

⑥

700

600

とを確認できた。

⑤

800

700

400

④

1000

800

9:00

基準値内に抑えながら消費電力は大きく削減できているこ

③

900

10:00

社内の CO2 濃度基準値である 800ppm を超える以外は、

②

900

10:00

の時別消費電力を示す。制御後は特売日 ( 休日)に僅かに

①

1000

CO₂濃度(ppm)

後の時別 CO2 濃度変化、第 3 図の左、右に制御前、制御後

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2024年 2023年 2022年 平年値

第 8 図 日平均外気温と日積算 第 9 図 省エネ制御によるビルマ

ビルマル消費電力量関係

ル消費電力量削減予測値

技術開発ニュース 2025.03/No.169

40

�

- ▲TOP

- ページ: 41

-

研 究 成 果

Results of Research Activities

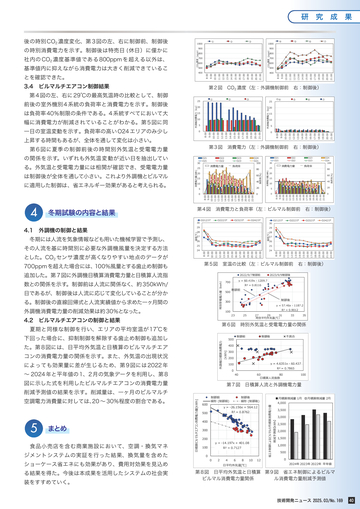

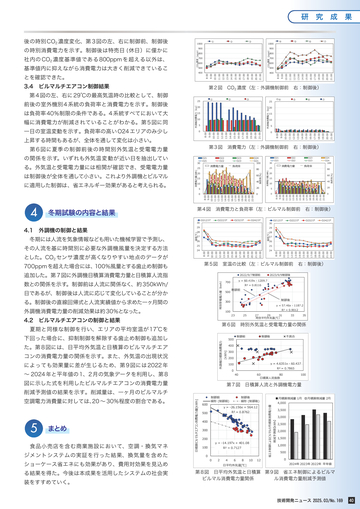

暮らしにおける快適性および省エネ技術の定量評価

Research on technologies supporting energy efficiency and comfort in daily living.

就寝時の採暖器具の使用による快適性と省エネ効果、

洗濯機の効果的な使用方法について

昨今の電気料金の高騰により、快適かつ省エネな暮らしへの関心が高まっており、中部

電力ミライズは家庭向け Web サービスにて、様々な暮らしの知恵を発信している。本研

究では「冬期の省エネで快適な就寝方法」と「洗濯機の効果的な使用方法」について、恒

温恒湿室での被験者試験および住宅用環境実験棟における、家電の消費エネルギー分析

を、摂南大学との共同研究により行った。

執筆者

先端技術応用研究所

EaaS グループ

久保田 潮

1

電気あんかや電気敷毛布の活用による

快適性と省エネ効果について

(1) 実験概要

少ない電力量で身体を局所的に温めることによる快適

性・省エネ効果について評価するために、摂南大学の恒温

恒湿室にて、20 代の学生 5 名を対象とした被験者試験を実

施した。試験のフローチャートは第 1 図の通りであり、身

第 2 図 部位温冷感および快適感の申告結果

体各部位の快適感や温冷感に関する心理申告を実施した。

実験条件は第 1 表の通りであり、事前にサーマルマネキン

(様々な環境下における人体皮膚温を模擬的に測定できる

実験機器)を用いて、各種寝具や室温の条件を変えた時の

表面温の測定結果をもとに設定した。

第 3 図 実験中の温冷感申告結果の推移

第 1 図 被験者試験のフローチャート

第 1 表 被験者試験の実験条件

条件

室温

寝具

①

20℃

合掛布団(基準)

②

14℃

+肌掛布団、毛布、電気あんか(強)

③

14℃

+肌掛布団、毛布、電気敷毛布(強)

(2) 実験結果

イ 電気あんか・電気敷毛布による省エネ効果

一回の就寝(7.5 h 想定)あたりの各実験条件における

消費電力量の比較を第 4 図に示す。AC 設定を 6℃下げて、

電気あんかを用いることで 1.08 kWh(▲ 28.2%)、電気敷

毛布を用いることで 1.07 kWh(▲ 27.9%)の省エネとな

る。アの結果と合わせて、入眠時に身体末端部の冷えが気

になる場合は電気あんかを、就寝直後の温冷感の低下を防

ぎたい場合は電気敷毛布を使用することが有効である。

ア 電気あんか・電気敷毛布の活用による快適性

就寝 45 分後の身体各部位の温冷感および快適感の申告

結果を第 2 図に、実験室入室前後および就寝 45 分後の温

冷感の変化を第 3 図に示す。電気あんかを用いることで、

足先の温冷感が上昇するだけでなく、頭部や全身の温冷感

も条件①と同程度まで上昇する。さらに快適感も条件①と

同程度の結果となっていることから、足先のような身体の

末端部を局所的に温めることで快適な入眠が期待される。

また、条件①や②においては、就寝直後に温冷感の低下

が見られたが、電気敷毛布を用いることで、就寝直後の温

冷感の低下を防ぐことが可能である。

41

技術開発ニュース 2025.03/No.169

第 4 図 就寝一回(7.5 h 想定)あたりの消費電力量 .

AC 消費電力量は住宅用環境実験棟にて測定

�

- ▲TOP

- ページ: 42

-

研 究 成 果

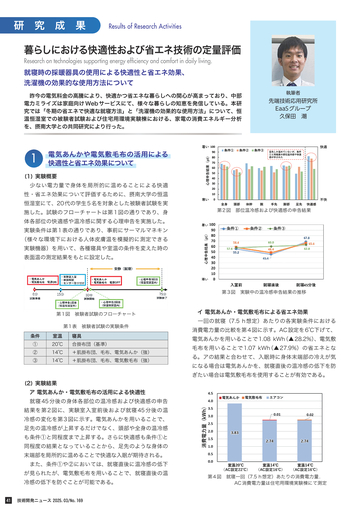

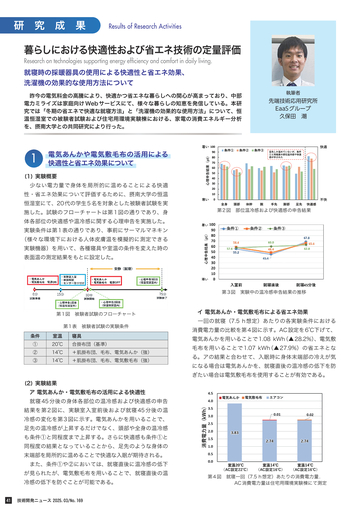

2

洗濯機の効果的な使用方法について

(1) 実験概要

イ まとめ洗いと小分け洗いの比較

洗濯重量(2・4・6 kg)の洗濯物を標準コースで洗濯

した時の水量および消費電力量の比較を第 8 図に、洗濯 1

回あたりにかかる金額の比較を第 9 図に示す。洗濯重量

洗濯機の効果的な使用方法を評価するために洗濯機の各

が増えるほど、1 回あたりの消費電力量は増加し、洗濯重

種コース(標準・つけおき・おいそぎ・念入り)を使用し

量を 4 kg から 6 kg に増やすと消費電力量は約 1.4 倍とな

た場合と、一回の洗濯物量を各種重量(2・4・6 kg)に

る。一方で、洗濯物 1 kg あたりの消費電力量で比較する

した場合の洗濯に要した時間、水量、消費電力量、洗浄度

と、洗濯重量 6 kg で洗濯した場合が最も消費電力量が少な

について測定を行った。 洗浄度は、5 cm 角の布に汚れを

くなり、洗濯重量 4 kg の場合と比較して、約 8% の削減と

塗布した人工汚染布を洗濯物に縫い付け(第 5 図)、洗濯前

なる。以上の結果から、ある程度のまとめ洗いにより、省

後の汚染布の表面反射率により判定した。

エネ・時短効果が期待される。

第 5 図 原布および汚染布(a)と汚染布をシーツ(b)、長袖 Tシャツ

(c)、タオル(d)、ハンカチ(e)に縫い付けたもの

第 8 図 洗濯一回あたりの消費水量と消費電力量の比較

(2) 実験結果

ア 各種洗濯コースによる比較

一回の洗濯物量を4 kgとし各種コースで洗濯した時の水量

および消費電力量の比較を第 6 図に、洗濯時間と洗浄度の比

較を第 7 図に示す。最も省エネとなったのは、おいそぎコー

スであり、標準コースよりも水量は18.8%、電力量は 55.3%

の削減となる。一方つけおきコースと念入りコースは、標準

コースよりも水量や電力量を多く消費し、洗濯時間も長くな

るが、洗浄度は高い結果が得られた。以上の結果から、省エ

ネ・洗濯時間・洗浄度を等しく考慮する場合は、標準コース

が適しているが、それぞれの優先したい項目に応じて、洗濯

コースを使い分けることで効果的に洗濯を行うことができる。

第 9 図 洗濯重量 1kg あたりの消費水量と消費電力量の比較

3

まとめ

本研究では日常の小さな工夫でできる省エネについて、

実際の生活環境や使用状況を再現し、評価を行った。就寝

時に電気あんかや電気敷毛布を用いて寝具を温めておくこ

とにより、AC の設定温度を 6℃下げても、身体末端部の温

冷感上昇により高い快適感を得られることや、就寝直後の

温冷感の低下を防ぐといった効果が得られる。洗濯におい

第 6 図 各種コースの消費水量と消費電力量の比較

ては省エネや時短など優先したい項目によって洗濯コース

を使い分けることや、洗濯重量を設定することで、効率的

に洗濯を行うことが可能である。

これらの実験結果は、お客様 WEB サービス「カテエネ」

のコラム「カテエネ研究所」にて発信を行っている。「カ

テエネ研究所」では、他にも暮らしにおける豆知識につい

て、省エネや快適性の効果を確認するための各種実験を紹

介している。今後もお客様の関心事に注目し、お客様に省

エネ行動を促すとともに快適な暮らしを実現できる工夫に

第 7 図 各種コースの洗濯時間と洗浄度の比較

ついて情報発信を続けていきたい。

技術開発ニュース 2025.03/No.169

42

�

- ▲TOP

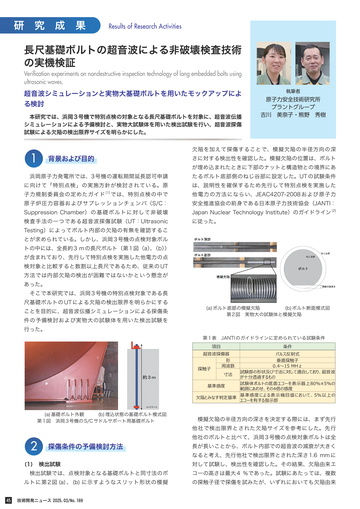

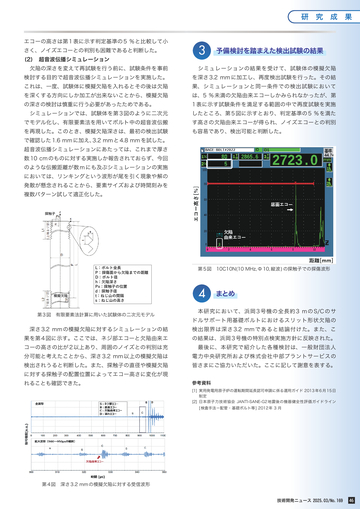

- ページ: 43

-

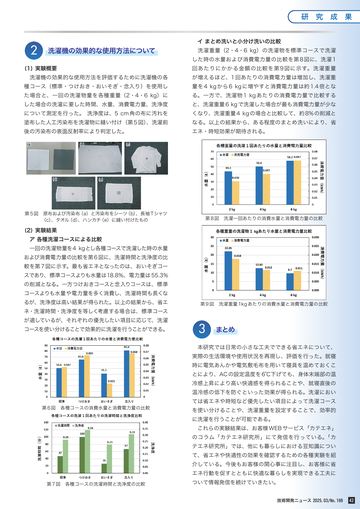

研 究 成 果

Results of Research Activities

浜岡1号機圧力容器の中性子照射脆化評価に基づく

4 号機の長期運転可能期間算定に関する応用研究

Applied Research on Long-term Operable Period of Hamaoka Unit-4 based on Radiation

Embrittlement Evaluation of Unit-1 Reactor Pressure Vessel.

クラッド直下熱影響部の中性子照射脆化の調査結果から言えること

執筆者

浜岡 1 号機の原子炉の内表面クラッド溶接部近傍を対象に照射脆化度を各種機械試験

(シャルピー衝撃試験など)で確認した結果、予想した通りの結果が得られた。今回、こ

の成果の応用編として、浜岡の各号機の中性子束の差を考えることで、浜岡 1 号機の試験

結果が他号機にも展開できることを新たに考察できたので報告する。

原子力安全技術研究所

プラントグループ

熊野 秀樹

1

はじめに

2

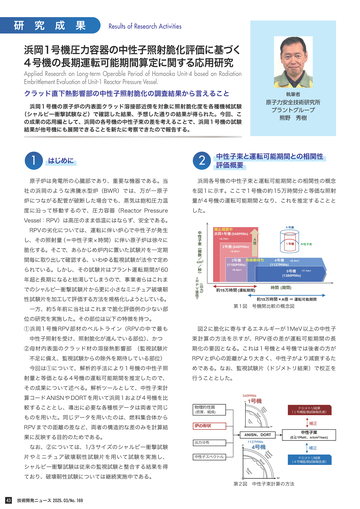

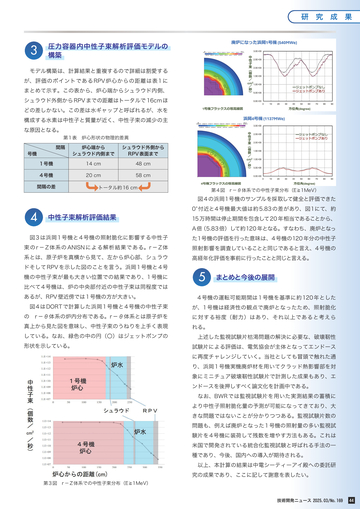

中性子束と運転可能期間との相関性

評価概要

原子炉は発電所の心臓部であり、重要な機器である。当

浜岡各号機の中性子束と運転可能期間との相関性の概念

社の浜岡のような沸騰水型炉(BWR)では、万が一原子

を図 1 に示す。ここで 1 号機の約 15 万時間分と等価な照射

炉につながる配管が破断した場合でも、蒸気は飽和圧力温

量が 4 号機の運転可能期間となり、これを推定することと

度に沿って移動するので、圧力容器(Reactor Pressure

した。

Vessel:RPV)は高圧のまま低温にはならず、安全である。

RPVの劣化については、運転に伴い炉心で中性子が発生

し、その照射量(=中性子束 ×時間)に伴い原子炉は徐々に

脆化する。そこで、あらかじめ炉内に置いた試験片を一定期

間毎に取り出して確認する、いわゆる監視試験が法令で定め

られている。しかし、その試験片はプラント運転期間が 60

年超と長期になると枯渇してしまうので、事業者らはこれま

でのシャルピー衝撃試験片から更に小さなミニチュア破壊靭

性試験片を加工して評価する方法を規格化しようとしている。

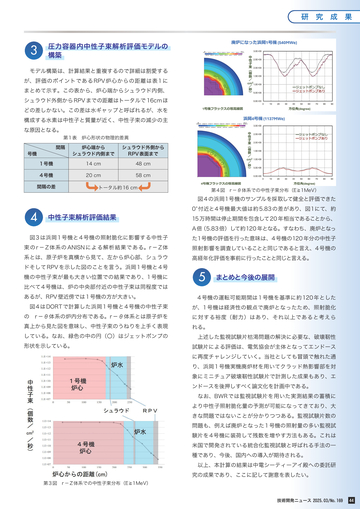

一方、約 5 年前に当社はこれまで脆化評価例の少ない部

第 1 図 号機間比較の概念図

位の研究を実施した。その部位は以下の特徴を持つ。

①浜岡 1 号機 RPV 部材のベルトライン(RPV の中で最も

図 2 に脆化に寄与するエネルギーが 1MeV 以上の中性子

中性子照射を受け、照射脆化が進んでいる部位)、かつ

束計算の方法を示すが、RPV 径の差が運転可能期間の長

②母材内表面のクラッド材の溶接熱影響部 (監視試験片