ドラッグして探索

ドラッグして探索

クリックして詳細

クリックして詳細

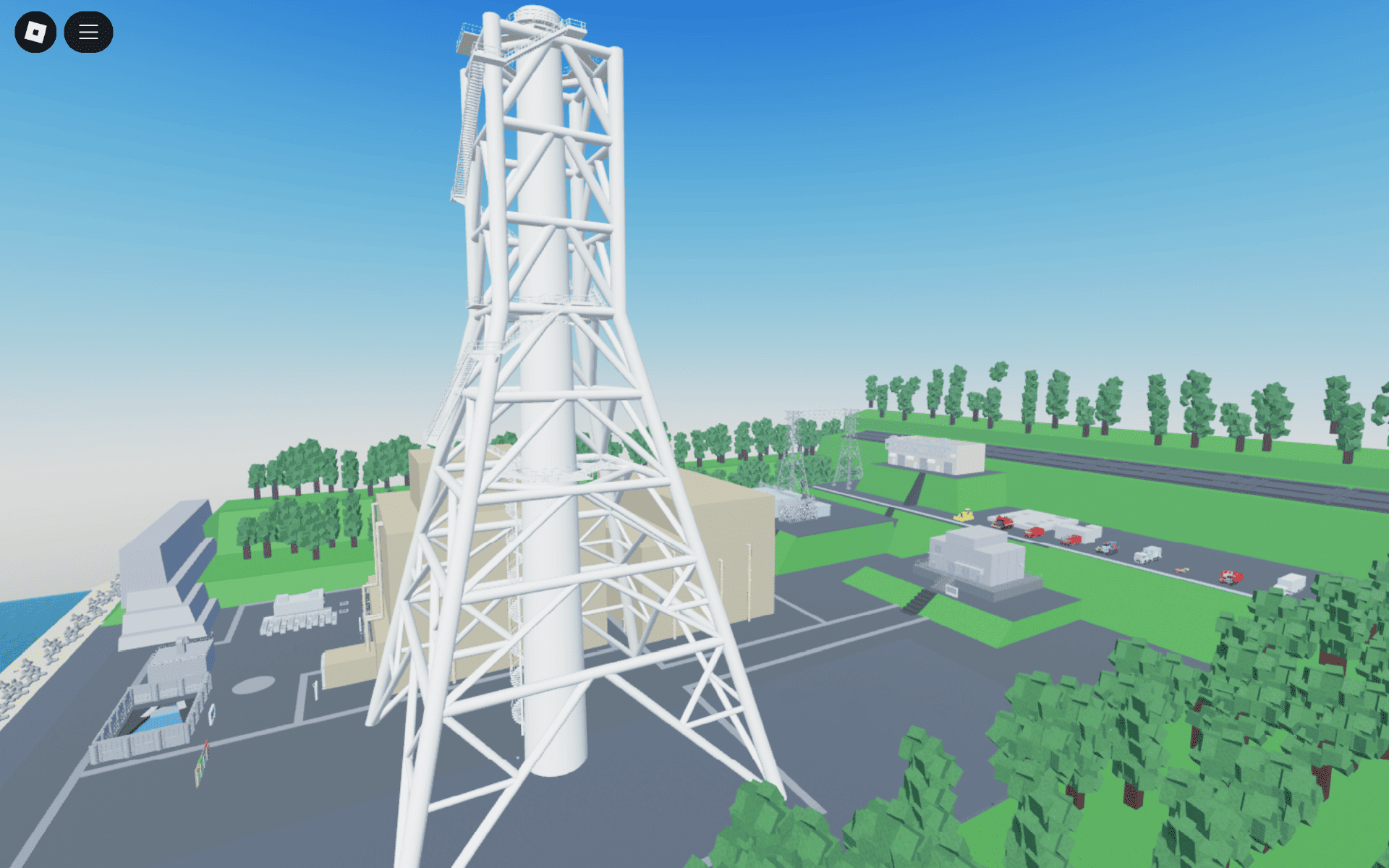

浜岡原子力

発電所について

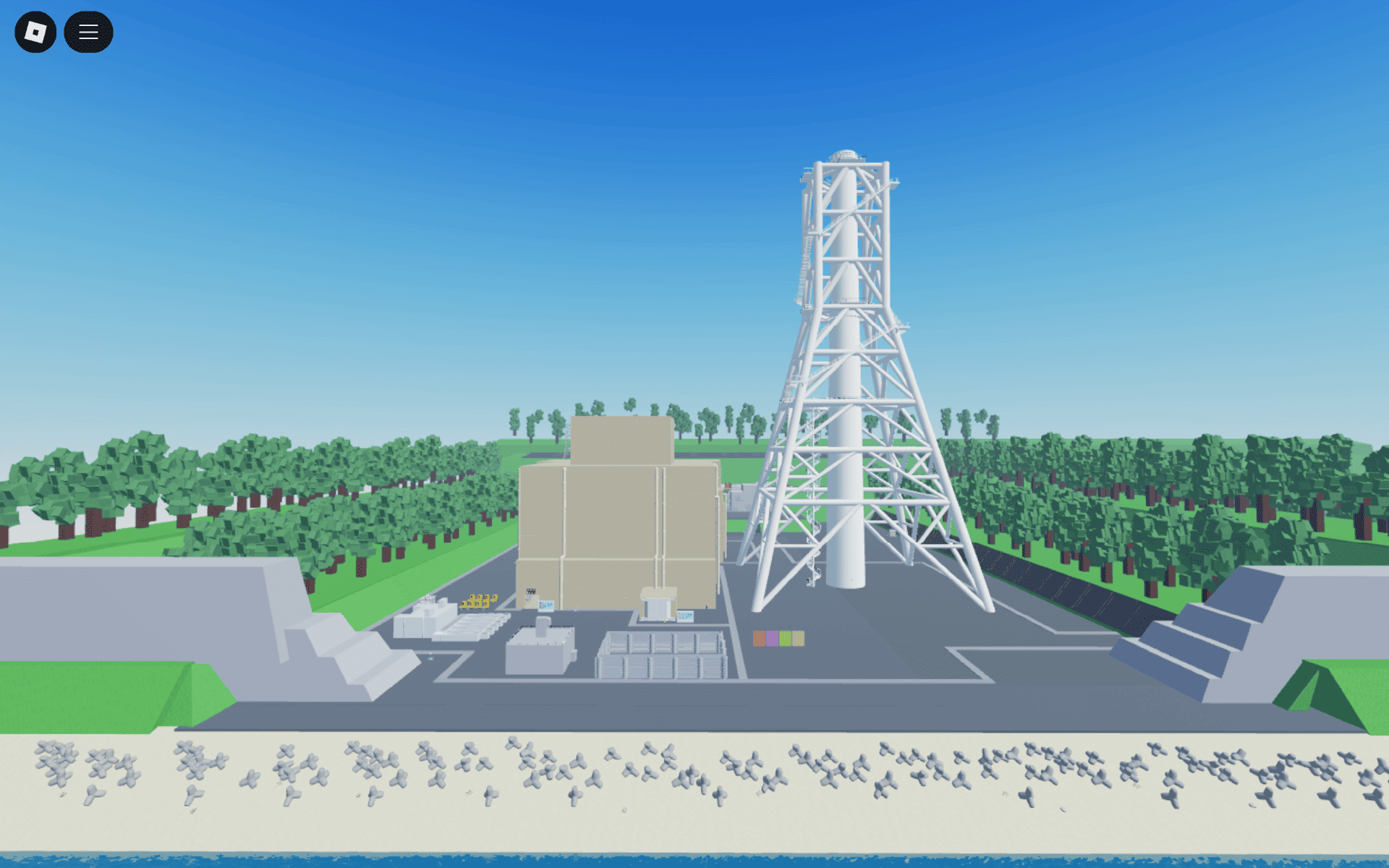

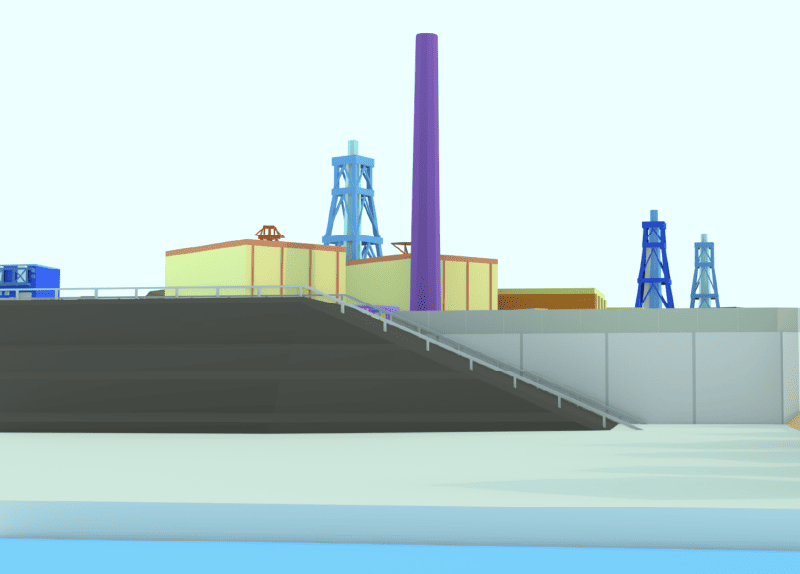

浜岡原子力発電所は、静岡市と浜松市のほぼ中間に位置する静岡県御前崎市にあり、中部電力唯一の原子力発電所です。

敷地は東西に約1.6km、南北に約1kmで総面積は約160万㎡あり、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーがすっぽり収まるくらいの大きさです。

敷地内の西側から順に1号機から5号機までの発電設備があります。

このうち1号機、2号機は2009年に運転を終了し、現在は廃止措置中でおよそ30年かけて解体工事をすすめています。

運転が可能な3号機、4号機、5号機については、現在、安全性向上対策を進めています。

3つの発電機の総出力は361万7千kWで、富士川以西の静岡県全体の電力をほぼ賄うことができます。

原子力発電のしくみ

原子力発電のしくみについて説明します

火力発電では蒸気の力を使ってタービンを回して電気を起こしますが、これは原子力発電も同じで、違ってくるのは蒸気のつくり方です。

火力発電はボイラーで石油、石炭、LNGなどを燃やして蒸気をつくるのに対し、原子力発電は水の入った原子炉の中でウランの核分裂を起こし、その時に発生する熱で蒸気をつくります。

核分裂とは、ウラン原子の原子核が分裂することをいいます。

ウランの原子核に外から中性子がぶつかると、原子核は2つに分裂し、新たに2~3個の中性子が飛び出し、このときに大きな熱エネルギーが出ます。

飛び出した中性子は、また他のウランの原子核にあたり、このように次々と核分裂から出る熱を使って、原子力発電は蒸気をつくっています。

左は原料となる自然界にあるウラン鉱石、右はウラン鉱石を安全で発電しやすくするために加工した「ペレット」というものです。大きさは直径、高さとも約1㎝、重さは約10gで、このペレット1つで一般のご家庭で使われる電気の約8か月分をつくることができます。

熱や腐食に強い合金でつくられたこの燃料棒の中には約350個のペレットが入っています。

この燃料棒を束ねたものがこちらの燃料集合体です。ウランはこのような燃料集合体の形となってはじめて燃料として使用することができます。

これは、浜岡原子力館の中にある3号機原子炉の実物大模型です。

原子炉圧力容器という高さ約22m、内径約6.4m、厚さ約16cmの鋼鉄製の容器に、3分の2くらいの高さまで水をいれ、その中に燃料集合体をおさめます。燃料集合体の間に入っている制御棒を引き抜くとウランの核分裂がはじまります。

一度原子炉圧力容器の中にいれたウラン燃料は、4年から5年の間、使用することができます。

発電を止める際は、ウランの核分裂反応を抑える制御棒を燃料集合体の間に挿入します。これによりウランの核分裂反応が止まり、原子炉が停止した状態となります。緊急時には、2,3秒で自動的に制御棒が挿入され、原子炉を緊急停止させます。

原子力発電の安全を守る基本は、「止める」「冷やす」「閉じ込める」です。

原子力発電は、運転を「止めた」あとも、燃料から熱が発生し続けます。そのため、原子炉への注水などによって燃料を「冷やし」続け、放射性物質を

「閉じ込める」ことが重要です。原子力発電所では、この基本を守るためのさまざまな安全対策を講じています。

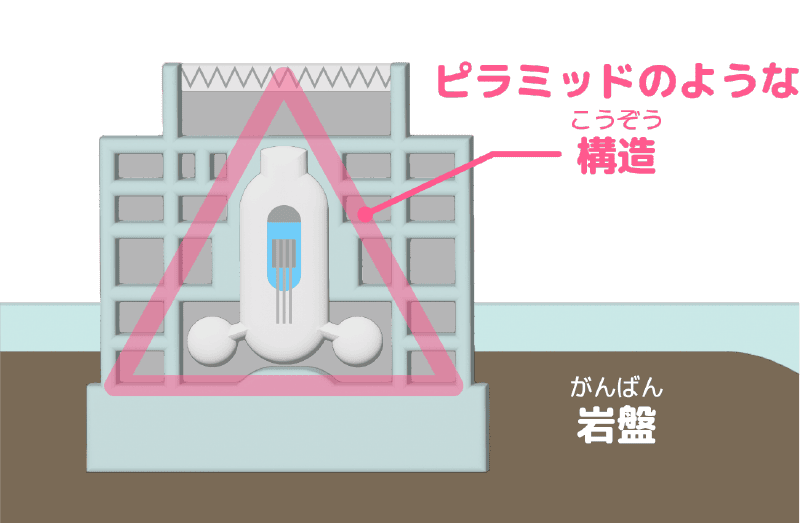

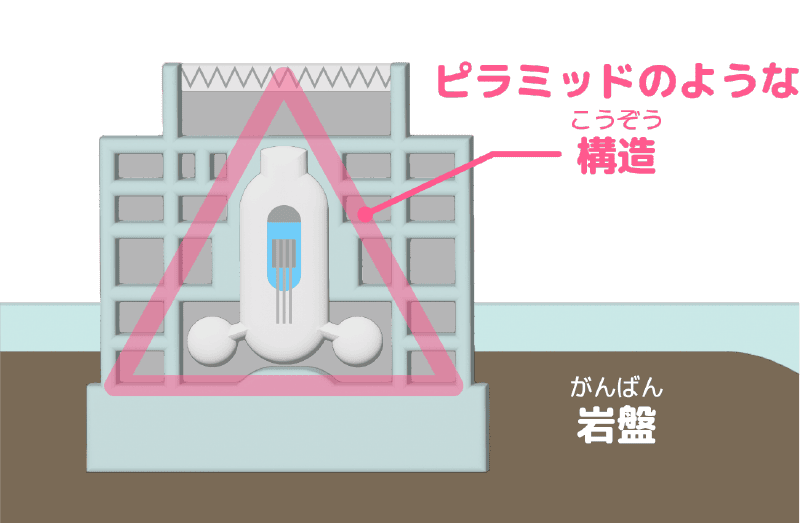

法令基準の3倍以上の強さに、

ピラミッド構造の堅牢な建屋。

発電所の建物は建築基準法の3倍以上の強度を持たせて建設しています。

燃料を収める原子炉建屋は、地表からおよそ20m掘り下げ、かたい岩盤に直接設置。

基礎面積を広く厚く、厚い壁を多く規則正しく配置しピラミッドのように重心を下げることで、地震の揺れに強い安定した構造としています。

関連動画はこちら

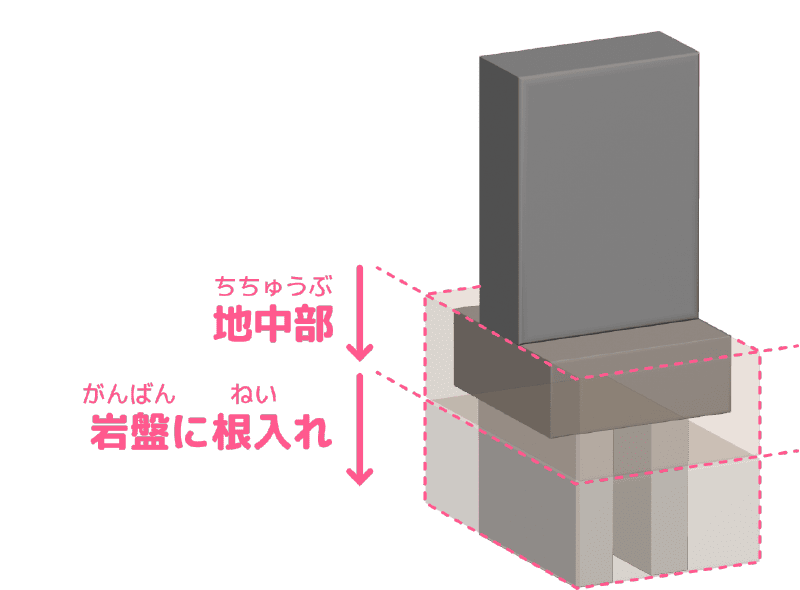

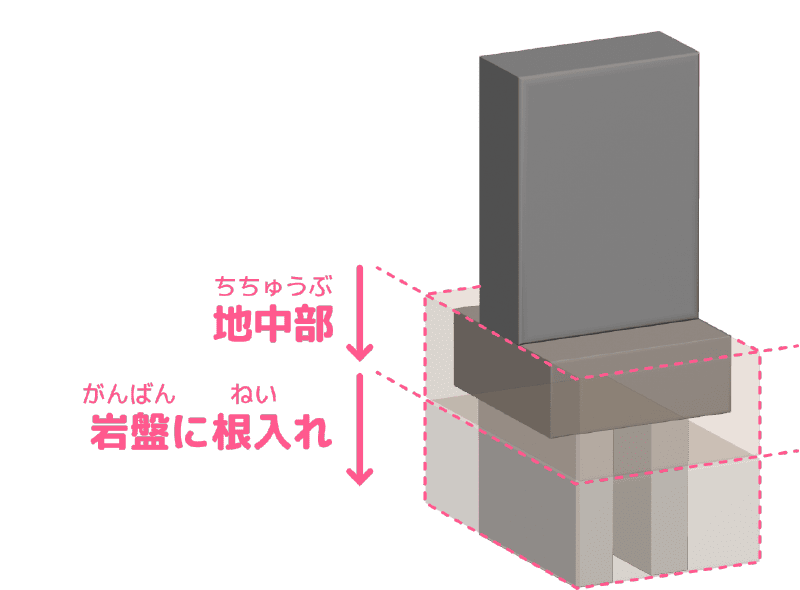

基礎と岩盤を一体化。

強さと安定性に優れた防波壁。

発電所敷地前面に沿って総延長約1.6kmの防波壁を設置しています。

深さ10mから30m掘り下げ鉄筋コンクリートづくりの壁状の基礎を岩盤に埋め込み、その上に厚さ2mの鉄筋コンクリート造りの床版と鋼板の箱を組み合わせたたて壁を設置。

壁にかかる力を基礎と岩盤が一体となって受け止めることにより、強度と安定性に優れた設計となっています。

関連動画はこちら

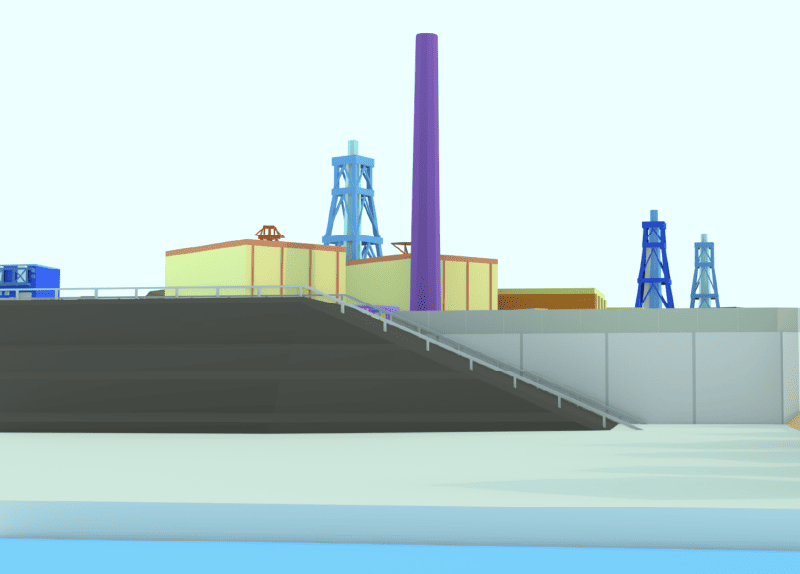

セメントで固めた盛土が

側面からの津波の侵入を防ぐ。

敷地側面からの津波の侵入を防ぐため、防波壁の両端部にはセメントで固めた改良盛土を設置しています。

改良盛土は、単なる土ではなく、一般のコンクリート構造物の半分程度のセメントが入った土を使用することで、強固な構造にしています。

また、敷地西側の川を遡上する津波の越流により盛土が削られないよう、表面にモルタルを吹き付けています。

関連動画はこちら

海水が欠かせないからこそ、

浸水を防ぎ、排水する仕組みを。

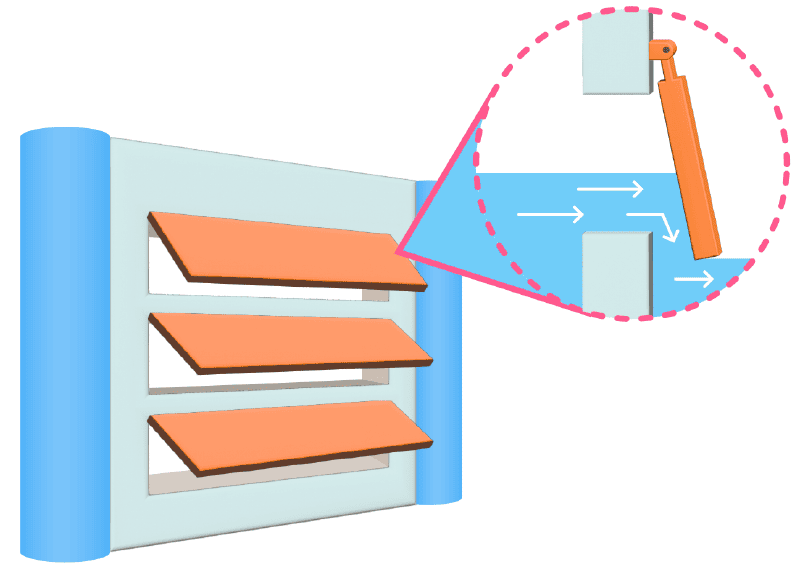

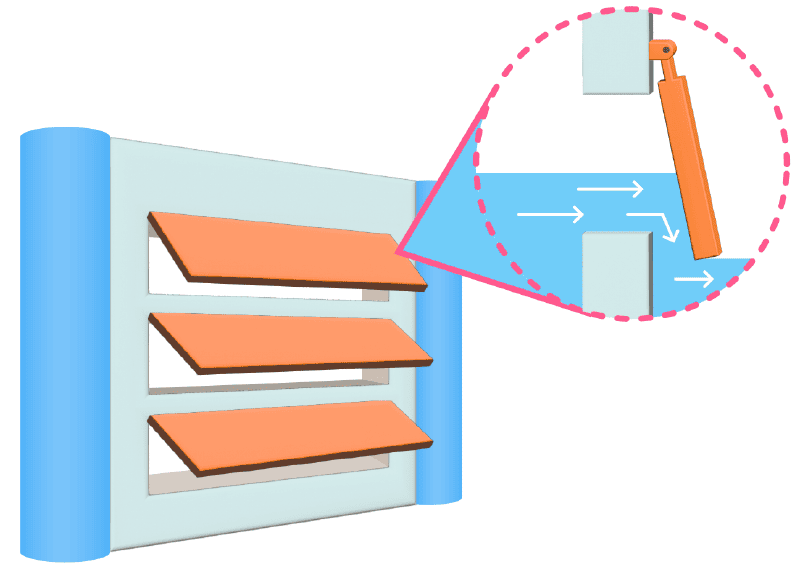

津波が防波壁を越えない場合でも、取水槽から海水が溢れることが想定されるため、取水槽の周囲を囲む溢水防止壁を設置しています。

敷地内へ浸入した津波を海に排出するため、溢水防止壁に排水用のフラップゲートを設置。

また、普段は通行できる車両ゲートも、海水が溢れた場合は床面が浮力で立ち上がり、壁となって浸水を防ぎます。

関連動画はこちら

万が一に、さらなる備えを。

浸水を防ぐ二重の扉。

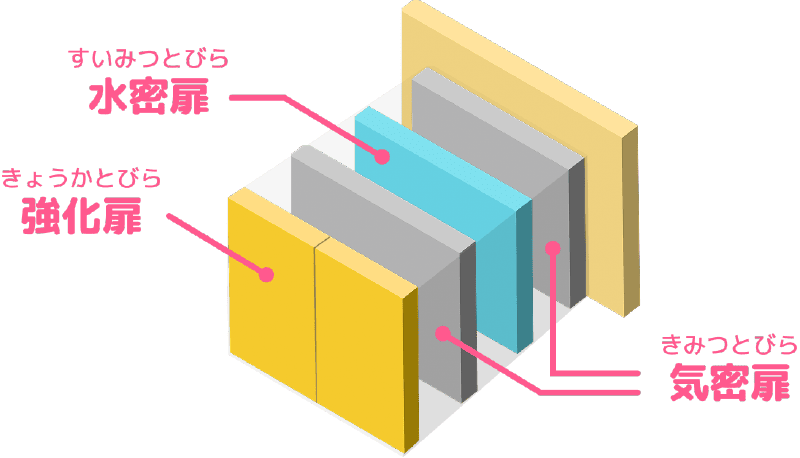

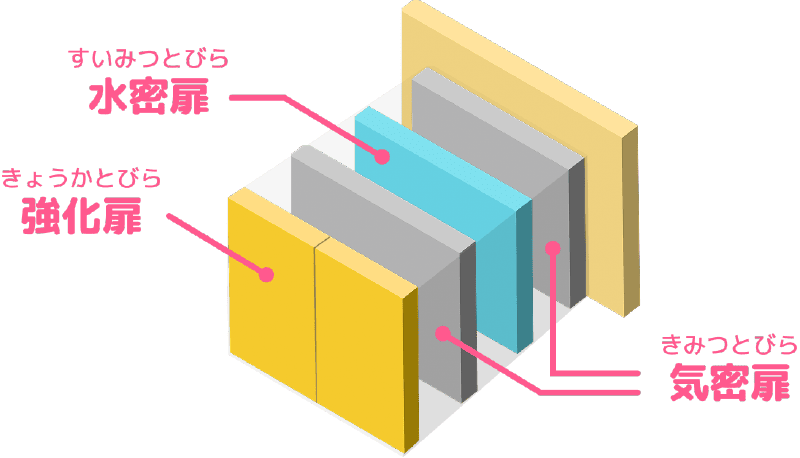

万が一津波が敷地内に浸入した場合、建屋内の重要な設備を守るため、強い衝撃に備えた「強化扉」と高い水圧にも備える「水密扉」を大物搬入口に設置しています。

強化扉は厚さ約1m、総重量は約40トン。水密扉は厚さ約80cm、総重量は約23トン。

さらに、非常用ディーゼル発電機やポンプなど、重要な機器が入った部屋ごとに扉を水密化しています。

関連動画はこちら

原子炉を冷やす水を確保する、

引き津波にも対応できるポンプ

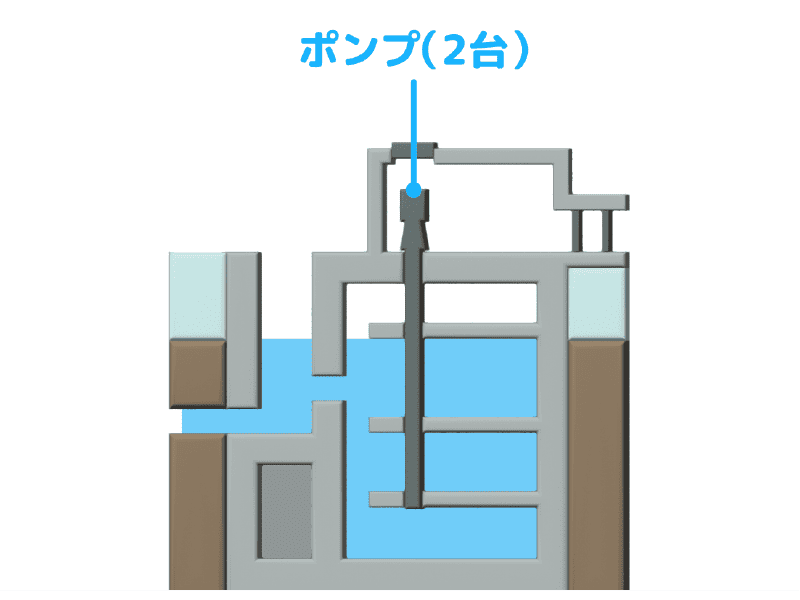

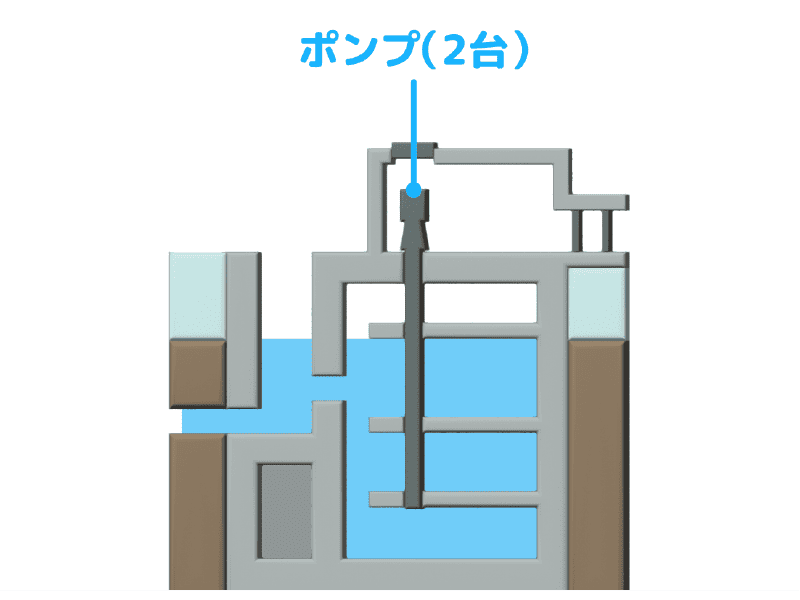

万が一、屋外にある海水取水ポンプが使えなくなった場合のバックアップとして緊急時海水取水設備を設置。

運転停止後もポンプ等の設備を運転し、原子炉を冷やし続ける。

地下は約25~28m掘り下げ、海水を貯めた大きな水槽を設置し、引き津波により海水面が下がった場合でも十分な海水を確保することが可能となっている。

関連動画はこちら

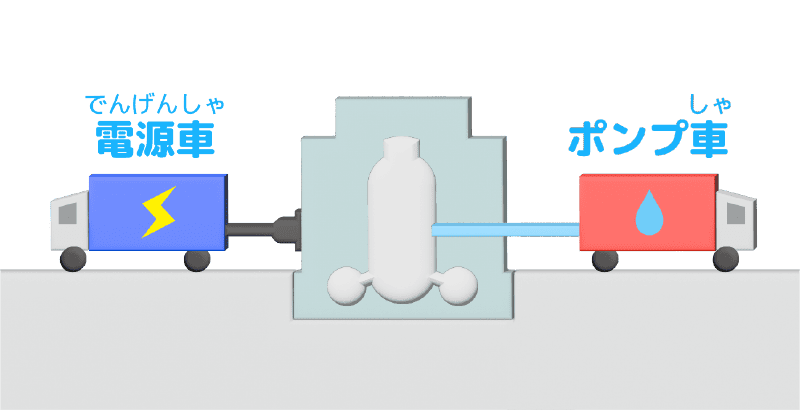

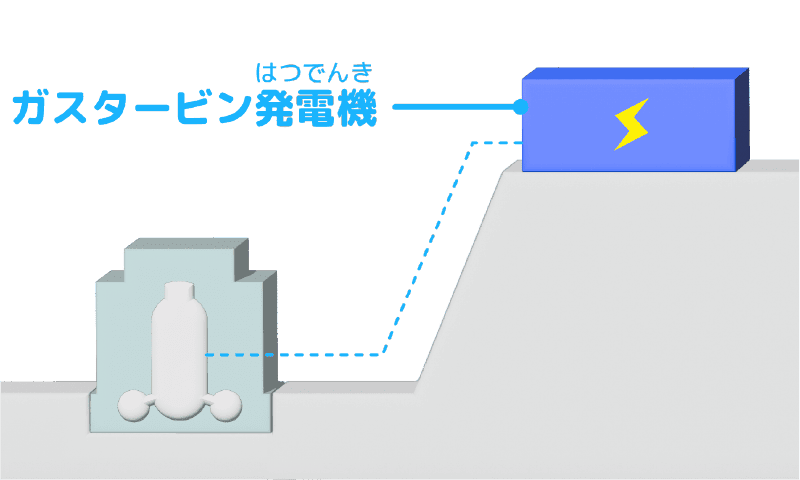

電源供給を絶やさないために

幾重もの対策を。

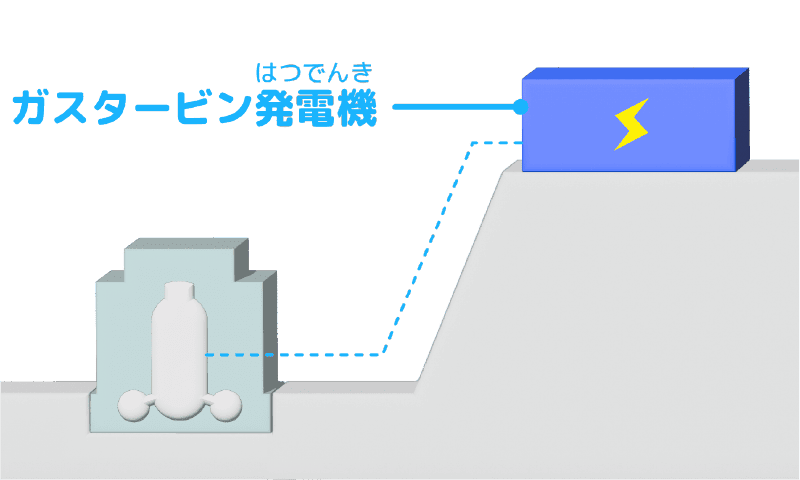

「冷やす機能」に必要な、電源供給。

海抜40mの高台に設置したガスタービン発電機や、必要な場所に移動できる電源車などからポンプに電源供給することで、原子炉から発生する熱を取り除きます。

こうした代替手段を幾重にも講じることで、重大事故への進展を防ぎます。

関連動画はこちら

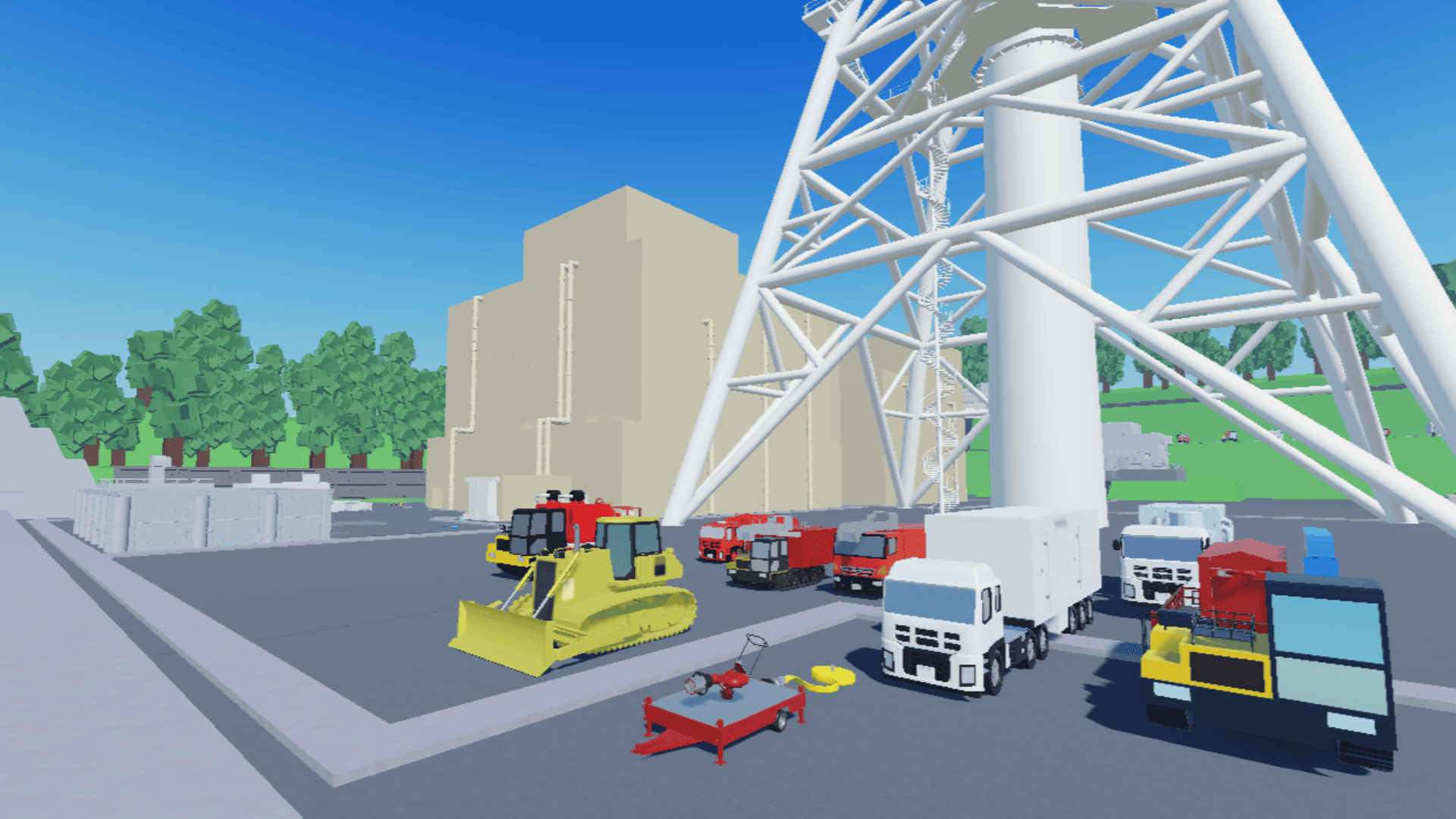

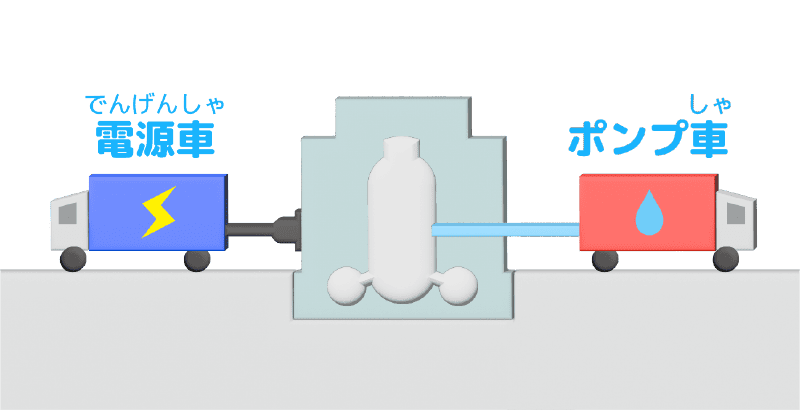

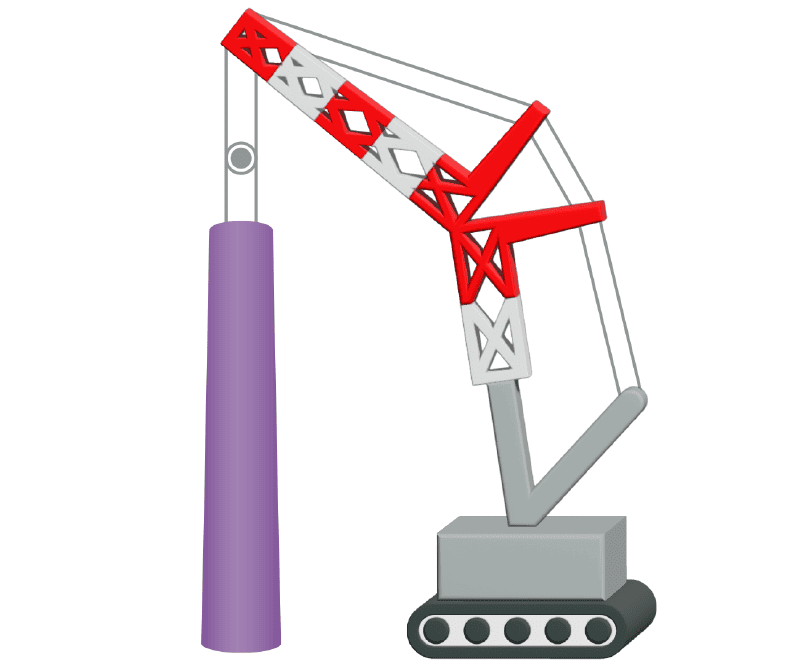

がれきがあってもいち早く現場に駆け付ける、車両や重機を配備。

不測の事態を想定し、様々な可搬型車両や重機を配備しています。

電源がない場合にも水を送る方法として、取水ポンプ車、注水ポンプ車、大容量送水システム、電源車などがあります。

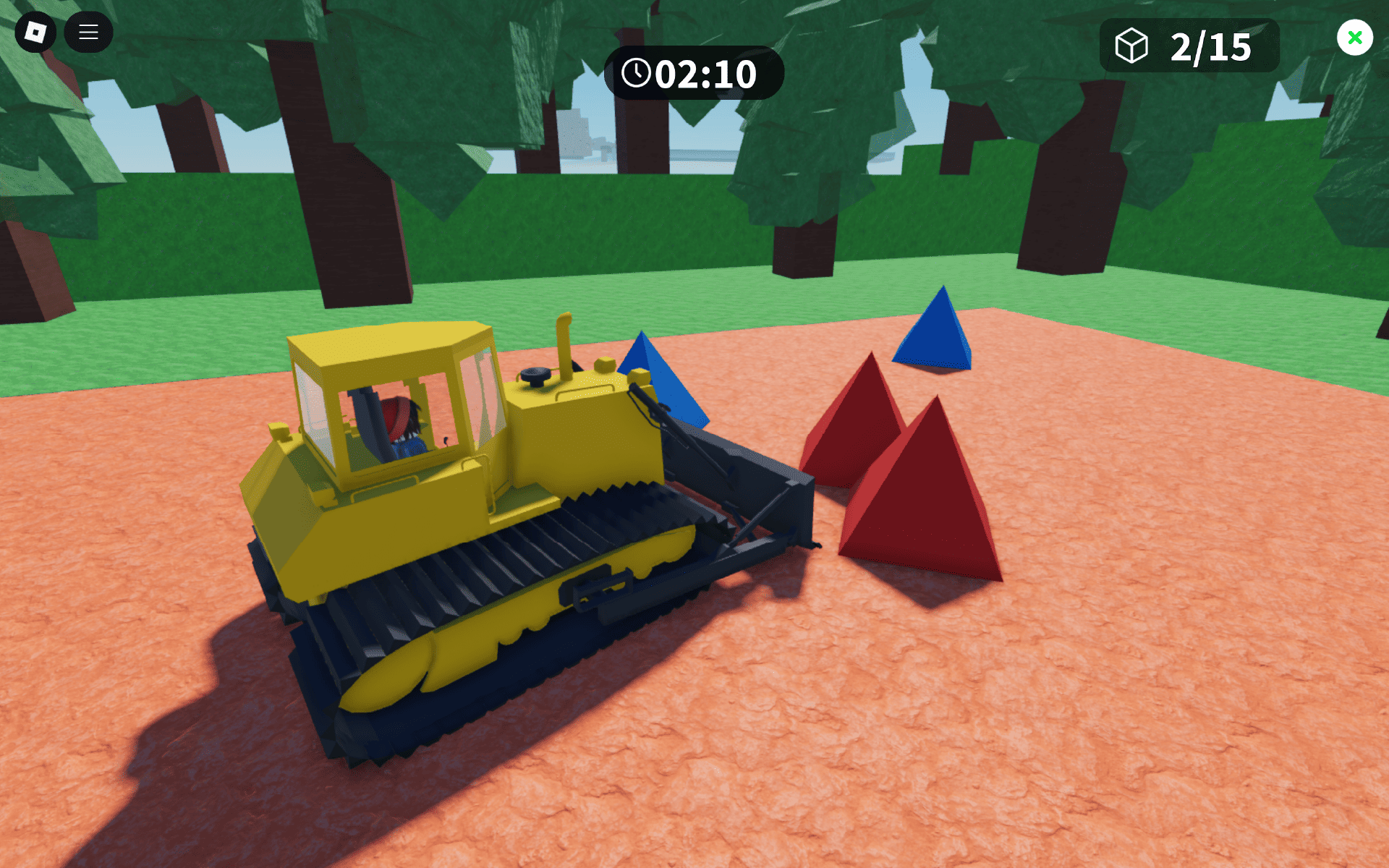

津波による浸水があった場合は、ブルドーザーなどの重機でがれきを撤去して、道路整備をおこないます。

関連動画はこちら

日夜訓練に臨む、初動対応の

スペシャリストチーム。

緊急時即応班は、災害発生時に真っ先に現場に駆け付け、復旧班の中核となって初動対応を行うスペシャリストチームです。

重機によるがれき撤去訓練や可搬型設備による電源供給、注水を行う訓練など、復旧班を率いて指揮を執ります。

強い使命感を持って日夜訓練に臨み、技術・技能・知識の習得に努めています。

関連動画はこちら

耐震性に優れ、放射線を遮蔽する

緊急時対策所を新設。

災害時の対応拠点として、耐震構造の緊急時対策所を設置しています。

建物は鉄筋コンクリート製で壁や天井を最大2mまで厚くし、放射線からの遮蔽性を高めるとともに、遮蔽扉や特殊な空調設備で、外部からの放射性物質の流入を防止。

災害時には、発電所員が参集し、それぞれの役割を持った班が配置されます。

関連動画はこちら

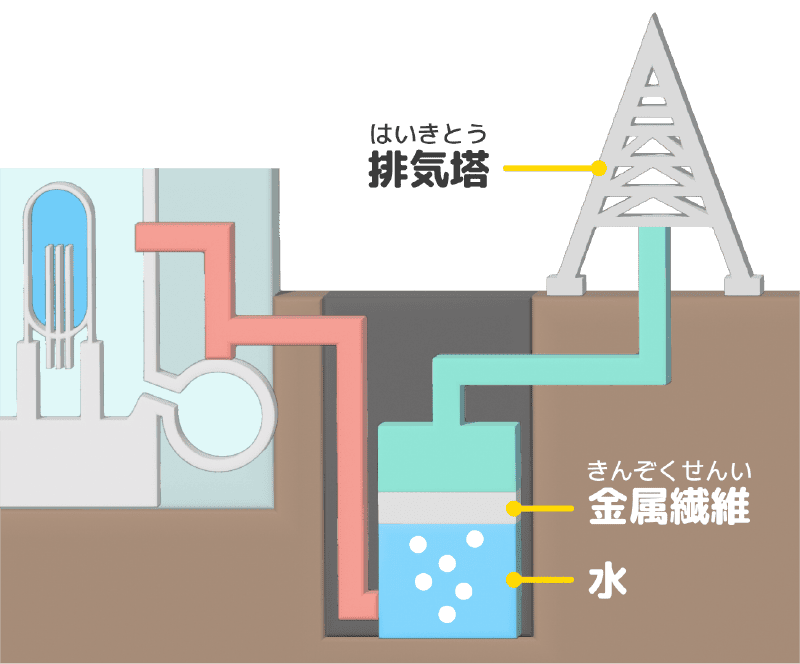

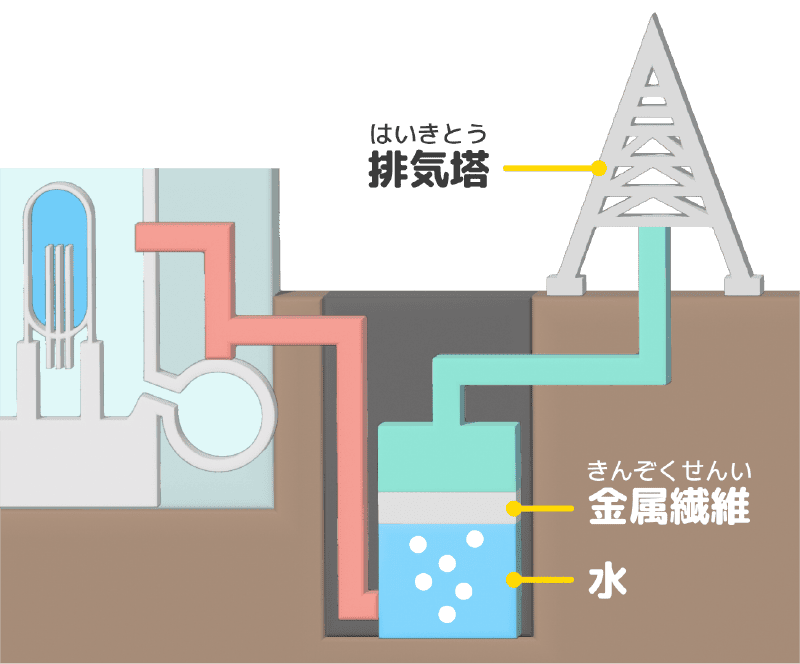

特殊なフィルタで、放射性物質を

1,000分の1以下に。

万が一、重大事故が発生した場合、放射性物質の大規模な放出を防ぐためにフィルタベントを設置しています。

原子炉格納容器内の圧力を下げるため、気体を外部へ放出する際は、フィルタを通すことで粒子状の放射性物質の放出量を1,000分の1以下に抑制。

排気筒に設置した配管を通して放出することで、大規模な土壌汚染と長期の避難を回避できます。

関連動画はこちら

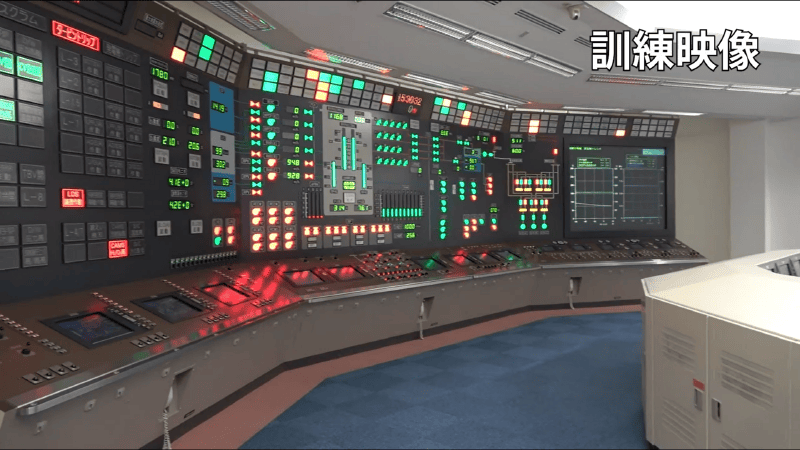

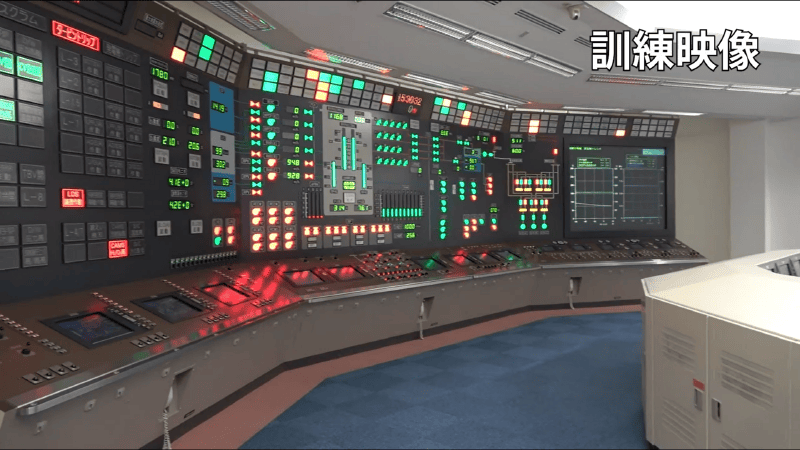

発電所内を再現した設備で、

技術力の向上に努める。

原子力研修センターは、運転訓練用シミュレーターや発電所内設備と同等の設備を用いて研修を行う施設です。

運転員のクラスに応じた段階的な教育や、運転チームごとに重大事故を想定した訓練などを行っており、チーム力の向上をはかっています。

全号機停止となった以降も、これらを通じて技術力の維持向上につとめています。

関連動画はこちら

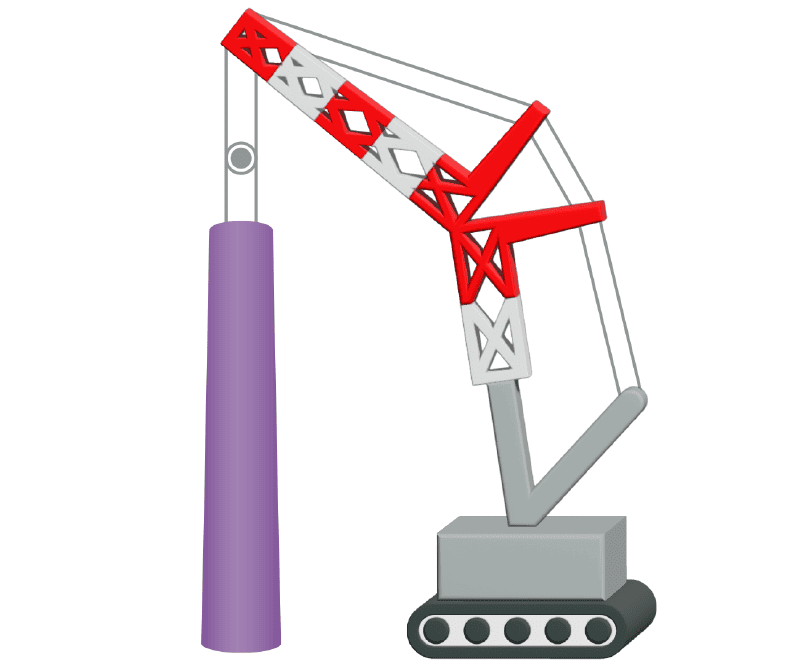

安全確保を最優先に、運転終了

した1・2号機の解体を進める。

運転を終了した1・2号機について、商業用軽水炉としては国内初の廃止措置を進めています。

燃料の搬出、放射能レベルごとの設備の解体、建屋の解体の順で約30年かけて進められ、現在は原子炉領域設備の解体を行っています。

資源の有効利用も図りながら、安全確保を最優先に着実に進めてまいります。

※この動画の内容は2020年時点のものです

関連動画はこちら

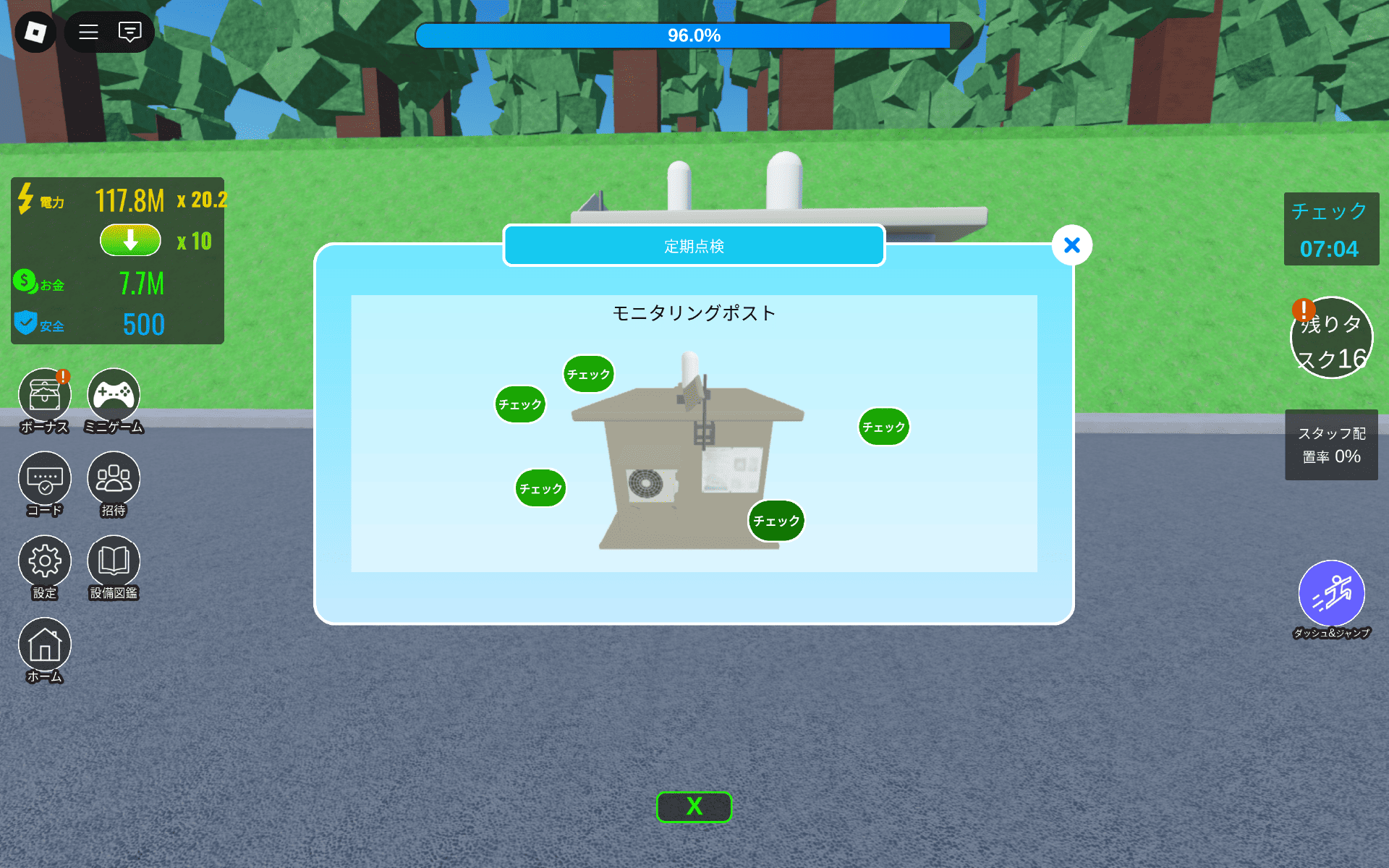

HAMAOKA原子力発電所タイクーン

シリアルコード