RESEARCHERS

先端技術応用研究所

久保田 潮

USHIO KUBOTA

PROFILE

| 所属 | 先端技術応用研究所 |

|---|---|

| 研究・専門分野 | 電子顕微鏡学、材料工学、量子力学 |

| 学位 | 修士(物質科学専攻)名古屋大学工学研究科 |

| 趣味・好きなこと | 車、ウィスキー、麻雀 |

| 研究キーワード | 電気自動車(EV)、バッテリー、省エネ、AI、エネルギ―マネジメント |

(注)2024年12月取材時

久保田さんの専門分野を教えてください。

高校・大学で物理学を学んで以降、材料の性質を原子や電子の視点から詳しく調べることに興味を持ち、大学時代は電子顕微鏡を使った材料評価を専門に研究していました。主にスマートフォンやパソコンなどに使われている蛍光材料を対象に、原子の並びや電子の状態を解明することが目標でした。

中部電力に入社してからは、電気自動車(EV)や居住空間に関する研究をメインに取り組んでいます。

たとえばシミュレーションによるEV運用方法の検討、居住空間の温熱環境の評価、AIを用いた材料評価の研究などですね。

大学時代とは分野が異なるように聞こえるかもしれませんが、これまで培った材料特性に関する知見やプログラミング力をフル活用し、幅広い分野の研究に取り組んでいます。

現在はどんな研究に取り組んでいるのでしょうか。

現在取り組んでいる研究は主に2つあります。

1つめは電気自動車(EV)やバッテリーの有効活用に関する研究です。

近年ではEVのバリエーションの増加や充電技術の進歩により街中でEVを目にする機会も増えてきていますよね。

EVは単純に乗るだけでなく、様々な活用可能性を秘めているんです。たとえば再生可能エネルギーの余剰電力をバッテリーに蓄え、電力の需給調整への活用や災害時の非常用電源の代わりにするなどですね。

実際に、中部電力では社有車の電動化を推進していて、2030年までに緊急車両などを除いた社有車のEV化を完遂させる目標を掲げています。

ただ、EVの導入や活用のために検討すべき項目は多岐にわたります。電気自動車はガソリン車より走行距離が短いうえ、途中で充電が必要なので、効率的な運用方法を考える必要がありますし、場合によっては各事業所に配置するために受電設備の増設工事などを準備する必要があります。

そのため、事業所のこれまでの運行データや、現在の事業所電力使用状況のデータ、その他さまざまな情報を用いて、EVを最大限有効活用するためのデータ分析・シミュレーション・検討を行っています。

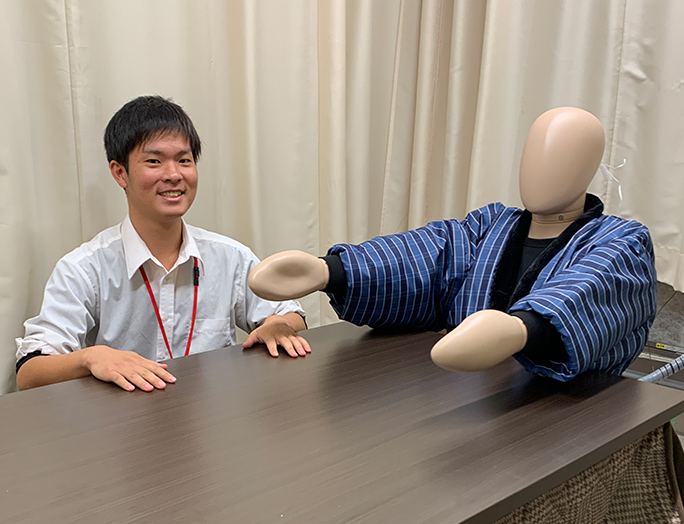

サーマルマネキンでこたつと半てんの

省エネ効果を検証

2つめはミライズの会員制WEBサービス“カテエネ”で公開しているテーマの研究です。

私は、記事のテーマ設定から、それらを実際に調べて研究結果を導き出すまでを担当しています。

「省エネ」をテーマに、私たちが日々の生活の中で感じる素朴な疑問や、ちょっとした工夫でできる省エネについて実際に実験を行い、分析・評価を行っています。

テーマを考える際には、地元の大きな家電量販店を複数まわって、店員さんにお客さまが興味を持たれている最新家電を聞いたり、機器の性能を調べるなど、自分の足で情報を集めています。地域住民の方からアンケートでテーマ募集することもありますね。

過去には「怖い話って本当に涼しくなるの?」や「こたつと半てんを使うとどれだけ省エネ?」など、言われてみれば確かに気になるようなテーマを取り上げたこともあります。

これからも、みなさんが「おっ」と思うような面白い記事を紹介したいと思っています。

今後の目標について教えてください。

日本は災害が多く、資源も限られている国です。そんな日本で、再生可能エネルギーなどを上手に使い、災害時でも普段通りの生活を維持できる社会を実現することが目標です。

そのためのアイテムとして、電力を蓄えることで停電時でも生活を支えるEVやバッテリー技術の研究・開発に注力しています。

一方で、これにとらわれず、広い視野で多くの技術にも目を向けていきたいと思っています。理想をいうと、無限に電気を生み出せる発電機とか、絶対に停電しない送電線とか(笑)

最近ではAIや機械学習にも興味があるんですよ。AIを専門に研究している同僚に教えてもらいながら、自分の研究に活用できないか、日々模索しています。

若手ならではの、常識にとらわれない柔軟な発想力を活かし、地域社会へ貢献できるような研究開発を行っていきます!

技術報告(技術開発ニュース)

研究内容(ポスター)

リンク

- カテエネ研究所(記事一覧)

この研究者へのお問い合わせはこちら