例えば、CO2排出量が抑えられた

例えば、CO2排出量が抑えられた

クリーンな社会。

例えば、高齢者の方々が

健康にくらせる社会。

そんな社会の実現に貢献したい。これまでも、これからも

なくてはならないものをお届けするため、

「中部電力」はエネルギーを

お届けすることに加え

さまざまな社会課題を解決することにも

みなさんと一緒に挑戦していきます。

例えば、CO2排出量が抑えられた

クリーンな社会。

例えば、高齢者の方々が

健康にくらせる社会。

そんな社会の実現に貢献したい。

これまでも、これからも

なくてはならないものをお届けするため、

「中部電力」はエネルギーを

お届けすることに加え

さまざまな社会課題を解決することにも

みなさんと一緒に挑戦していきます。

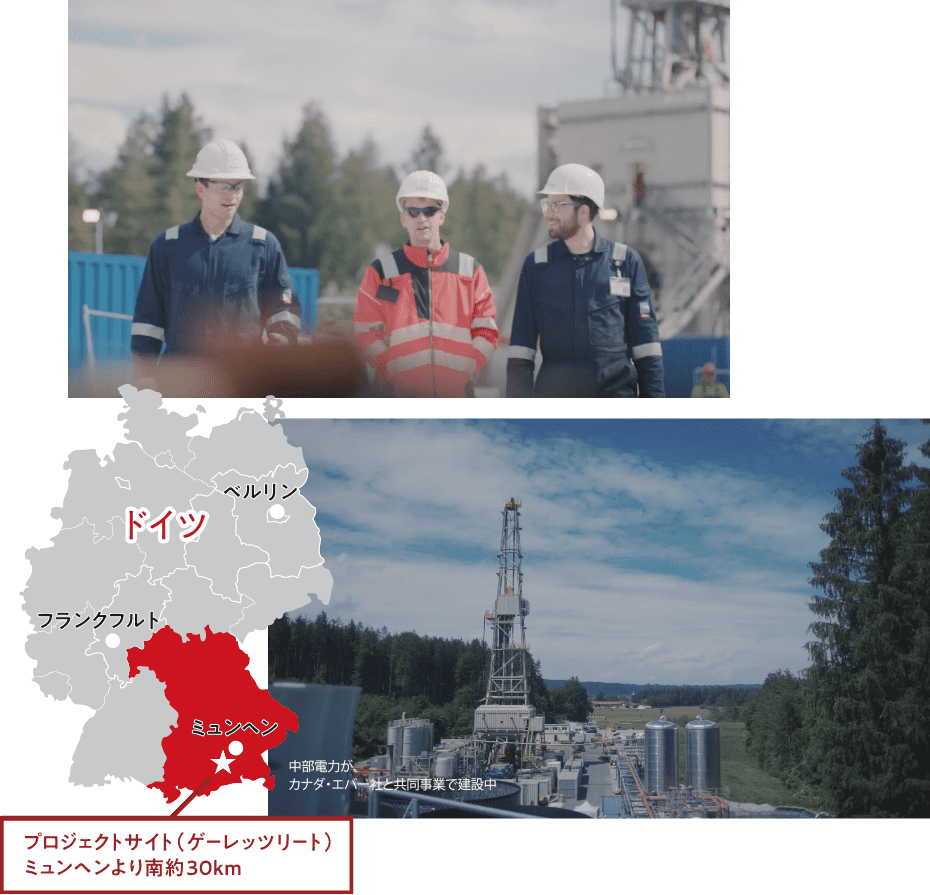

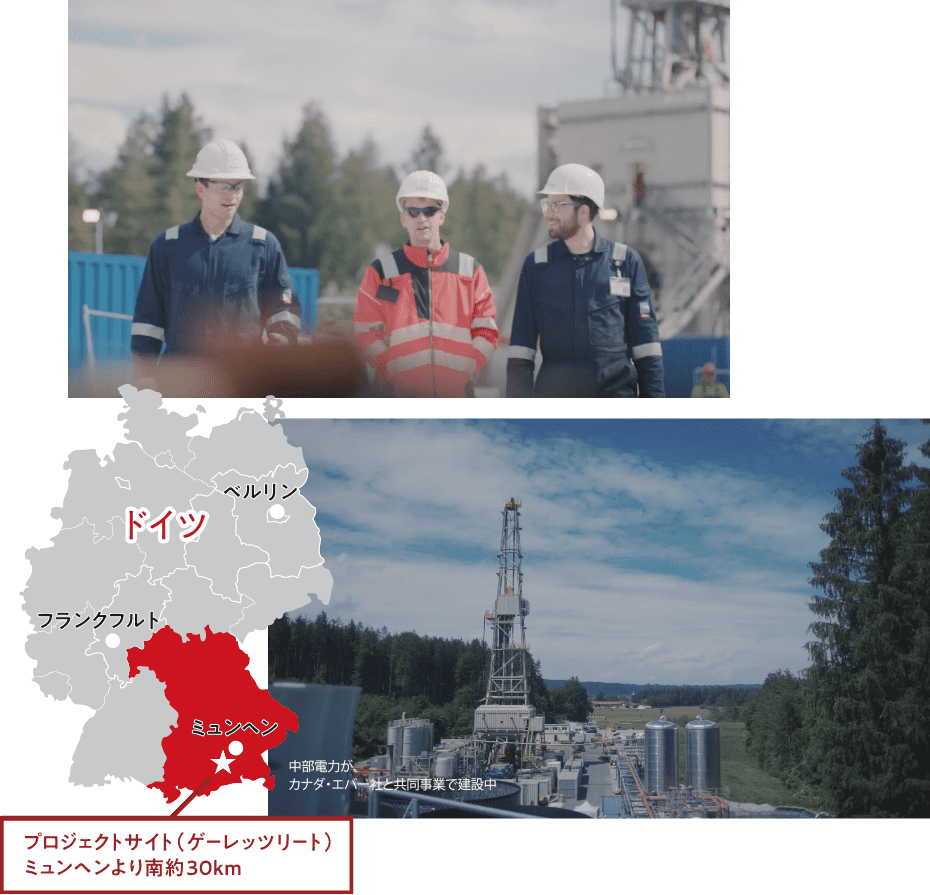

それは、ドイツ ミュンヘンからすぐ近く、

火山でも温泉でもない場所につくる

新しい形の地熱発電所。

地下5000メートルに形成した

ループに水を注入し、

熱を取り出す新技術「クローズドループ」。

中部電力は、カナダ Eavor社との共同事業として、

この地で新たなチャレンジをはじめています。

中部電力、挑戦中。ドイツ プロジェクト篇

(Web限定Ver.)はこちら

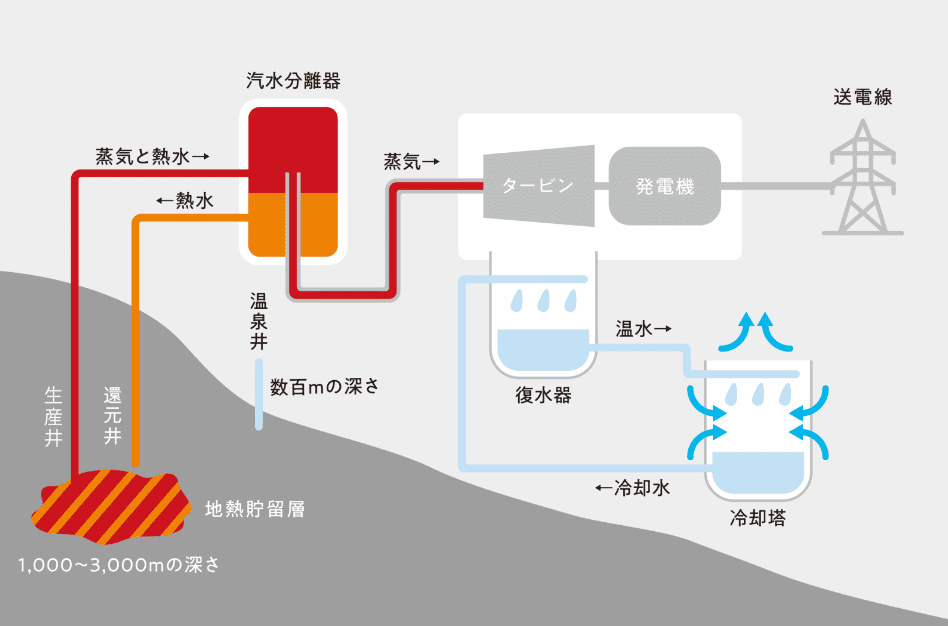

そもそも地熱発電って

どんな仕組みなの?

-

地下の蒸気にたよらない

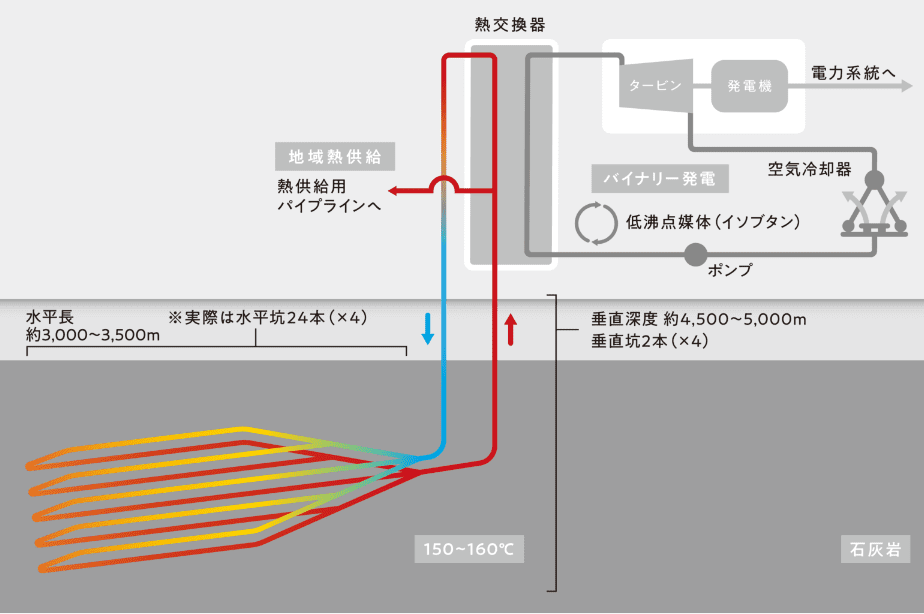

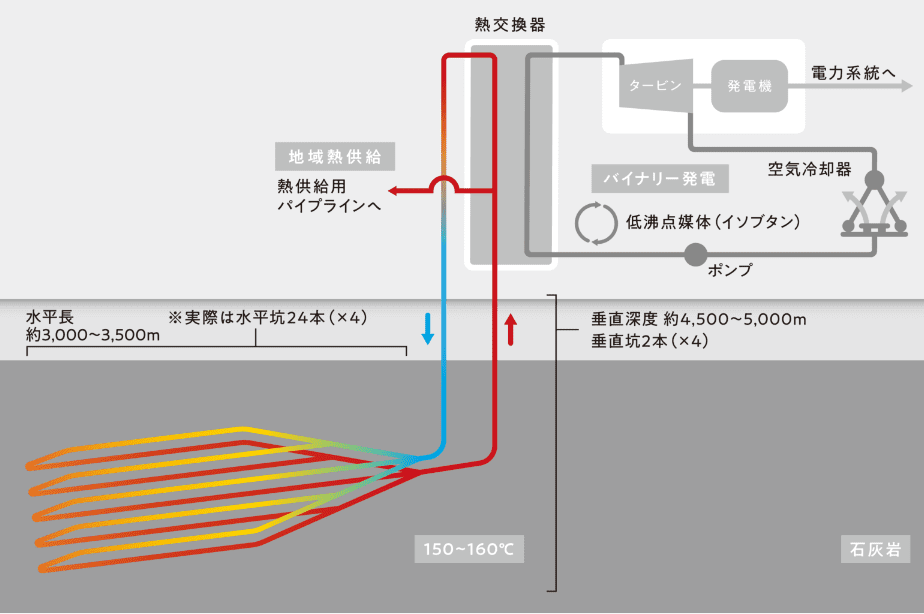

「クローズドループ」方式。このドイツのプロジェクトで用いられる「クローズドループ」方式の地熱利用技術は、地下に地熱貯留層がなくても発電できる、新しい地熱発電の方式。地中に穴を掘りループを形成し(注)、地上から注入した水を地熱であたため、地上に戻した熱水から取り出した熱でタービンを回します。どんな土地でも地下には必ず熱がある。クローズドループは開発地域を限定しない、次世代の再生可能エネルギーとして注目されています。

地中に穴を掘り、トンネル型にコーティングをして水を通すことができるループを形成

-

再エネの未来を変える

ゲームチェンジャー。現在、中部電力は、カナダのEavor社と共同で、 ドイツのゲーレッツリートに「クローズドループ」を用いる世界初となる商業用地熱発電のプロジェクトに取り組んでいます。

ドイツ・ゲーレッツリート地熱事業への参画~Eavorのクローズドループ地熱利用技術(Eavor-Loop)を活用した初の商業プロジェクト~

中部電力がこのプロジェクトに取り組むのは、新しい地熱事業に関する知見を獲得し、この技術を国内外で展開していくことで、世界の脱炭素化を進めていきたいという想いがあるから。

「クローズドループ」であれば、需要が少ない時に地下で蓄熱し、需要が高まる時に蓄熱したエネルギーを電力に変換することも可能。天候に左右される、太陽光や風力発電のバッファーとしての役割も期待できます。私たちはエネルギー業界のゲームチェンジャーとなるべく、このゲーレッツリートでの事業を皮切りに、挑戦をつづけていきます。

電気だけではなく、熱も送る。

今回のプロジェクトで

あわせて期待されるのが、

周辺の住宅地域への

暖房用の「熱」の供給です。

寒さの厳しい欧州では、

まちや建物に温水や蒸気を直接送り

生活環境をあたためる熱を供給するインフラが

古くから発達してきました。

効率的に地熱を活用する

「クローズドループ」方式は

熱供給インフラとも相性がよく、

現在、そのための熱供給ネットワークを

建設する計画も立てられています。

-

「インタビュー篇(30秒)」

-

「インタビュー篇(60秒)」

-

Daniel Mölkさん

Eavor社 ヨーロッパ事業

マネージングディレクター「私たちは今、誰もやったことのないことに挑んでいる。その一員でいることは

エネルギーの歴史の一部になれるチャンスってことなんだ。」 -

Fabrício Cesárioさん

ゲーレッツリート地熱事業

プロジェクトマネージャー「このプロジェクトが完成すれば、地熱に対する

世界の見方が変わると思うよ!」 -

小薗 孝彦さん

ゲーレッツリート地熱事業

プロジェクト副マネージャー

(中部電力から出向中)「この挑戦を一言で言うと、

本当に夢ですね。

実現できる、夢!」

地域にエネルギーを

届けるだけではない。

「水」というインフラを支えるのも、

これからの中部電力の挑戦です。

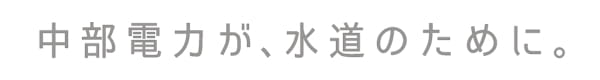

従来の電力メーターの通信ネットワークを活用しながら、

これまで人の手によって検針していた水道の

使用量データを自動で送る仕組みを整備していきます。

-

どうして電力会社が水道を?

毎月の電気使用量は、検針員が一軒一軒を訪問することなく、 自動で検針されています。

この「自動検針」を可能にするのが、スマート化された電力メーターの通信ネットワーク。

中部電力は、これを電気のためだけでなく

「水道の自動検針」にも活用するチャレンジを

始めています。

今後、人口減少や少子高齢化による人手不足が懸念される中、これまでのように一軒ずつ家庭の水道メーターを検針するのは難しいかもしれない。

そのために、今ある仕組みを活用しながら、水道のスマート化を実現します。 -

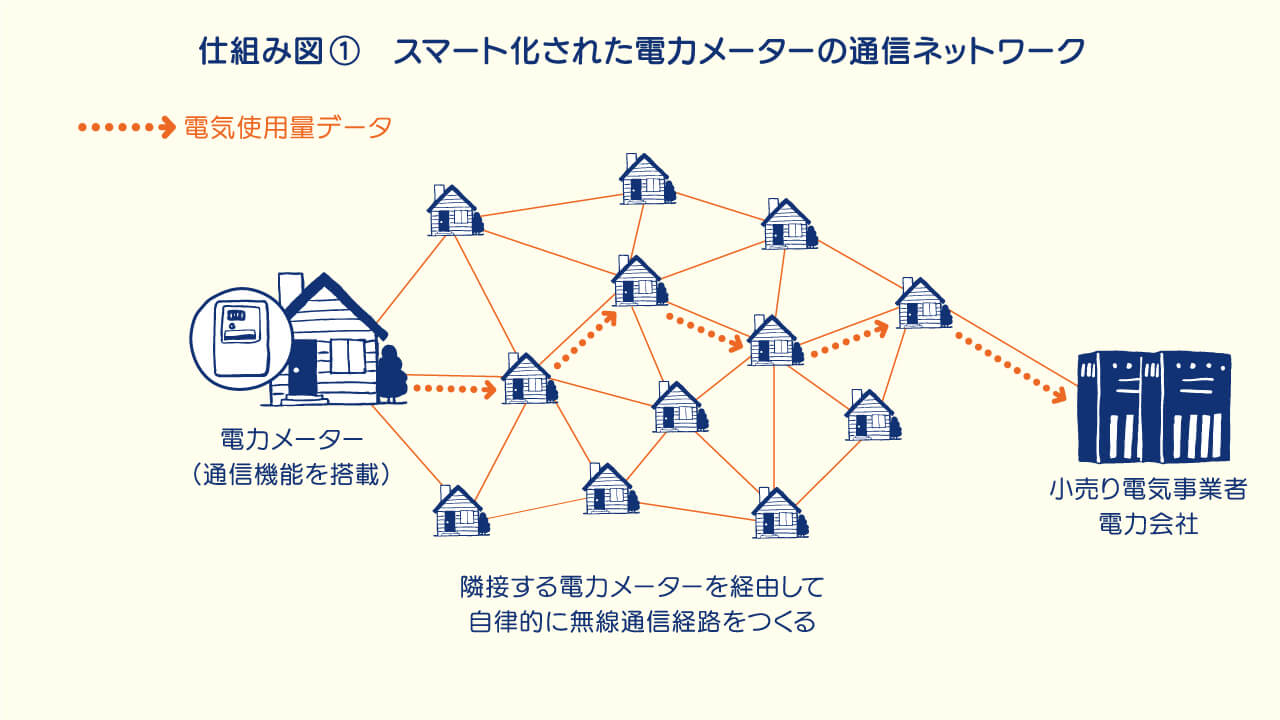

どうやってデータを取るの?

現在取り組みをはじめている湖西市では、市内全域、

湖西市と中部電力による持続可能な地域社会への取組に関する連携協定の締結について

一軒一軒の家庭に新たに電子式の水道メーターを

設置しています。

この水道メーターに専用の通信装置をつなげることで、水道の使用量データを、まずは同じ家庭の電力メーターに送信します。

そして、既存の電力の通信ネットワークを経て、水道専用のサーバーに水道の使用量データを送ります。

こうすることで、水道用の通信ネットワークを一から整備するのに比べて、コストや手間を大きく抑えることができるのです。 -

届きやすく、つながりやすい。

家庭の水道メーターは、地中に埋まっていていたり金属のふたで覆われていることが多く、「通信」には不向きな環境にあります。

一方、電力メーターは水道メーターの近くに設置されていることが多いため、

地中やふたの隙間から漏れる減退した電波でも届きやすいのが特長です。

また、中部エリアには約1000万台の通信設備をもった電力メーターがくまなく設置されているため、このメーターをアンテナとして活用することで全域でのつながりやすさを実現しています。

こうした点からも、既存の電力メーターや

通信ネットワークは水道のスマート化に貢献できるのです。

データをつかって将来の「水道」をよりよく。

水道事業へのチャレンジがかなえるのは、単に検針の効率化だけではありません。

漏水の早期特定や取得データのアセットマネジメント(資産管理)への活用など、

水道事業の効率化に向けた取り組みも進めています。

また、使用量の見える化・異常な使用量の通知などのサービスを通して、利用者のくらしの利便性の向上をはかるとともに、水資源の無駄削減によるSDGsへの貢献など、持続可能な地域社会の実現を目指していきます。

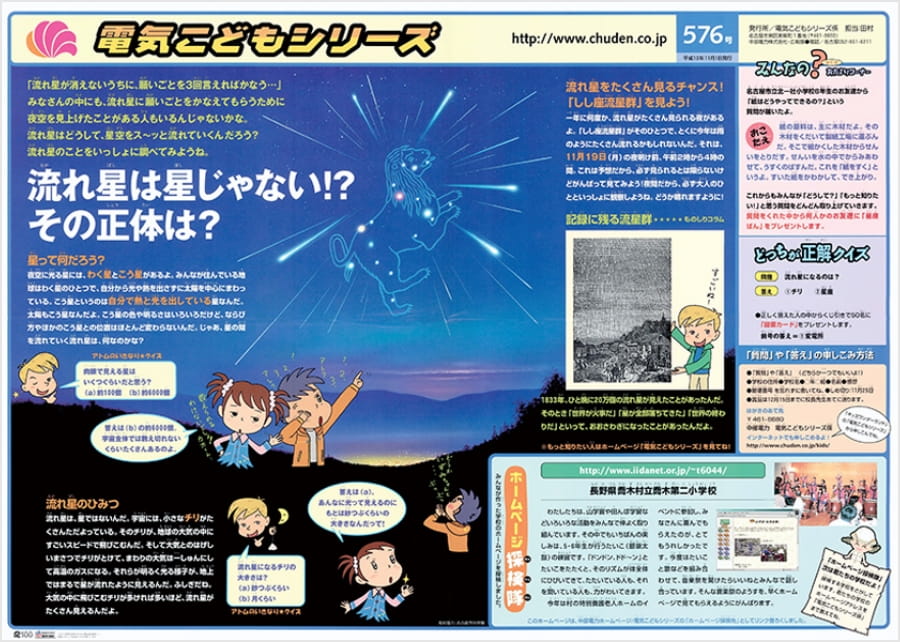

知ってほしいことがたくさんあるから。

中部電力では、1951年の創業以来、

こどもたちのための新聞をつくって、

小学校を中心に送りつづけています。

-

今では770号(2023年8月現在)を数える

電気こどもシリーズ ちゅうでん壁新聞

「ちゅうでん壁新聞」。

もともとは電力不足への対応が急がれていた1950年代、

こどもたちに対して電力事情や電気の理解を深めてもらうために創刊されました。

電気について知ることは、環境問題や先端技術、身のまわりの世界から遠くの世界まで、次世代を担うこどもたちにとって必要な知識にもつながっていくのではないか。

この「壁新聞」がこどもたちにとっての小さくて大きな学びの場になるように。

「ちゅうでん壁新聞」は名前やデザインを

少しずつ変えながら、

創刊から70年を経た今まで、さまざまなテーマで発信をつづけています。

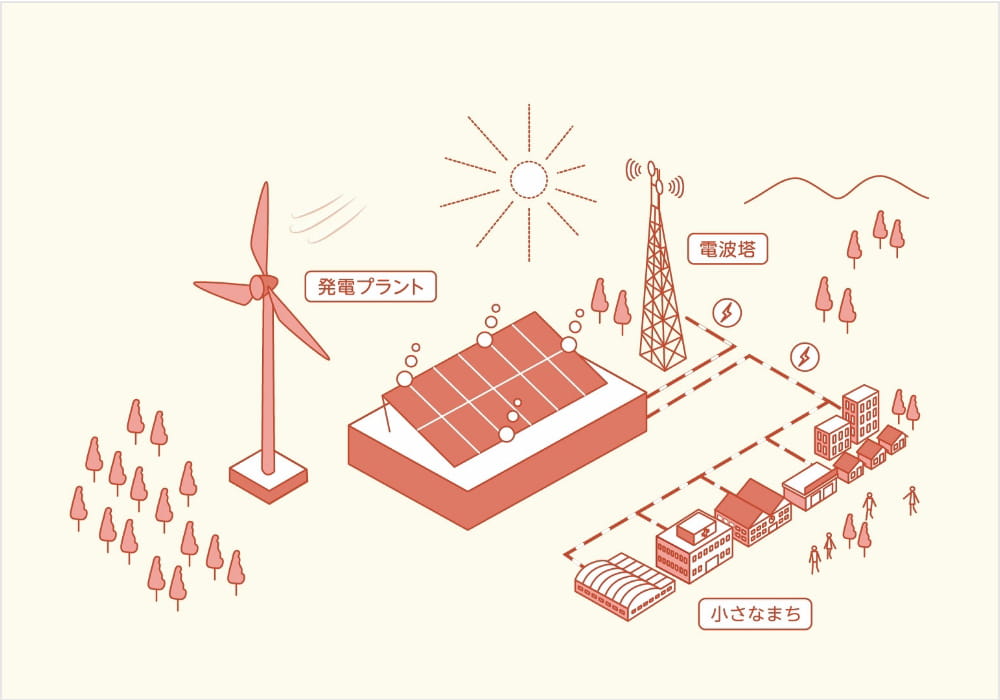

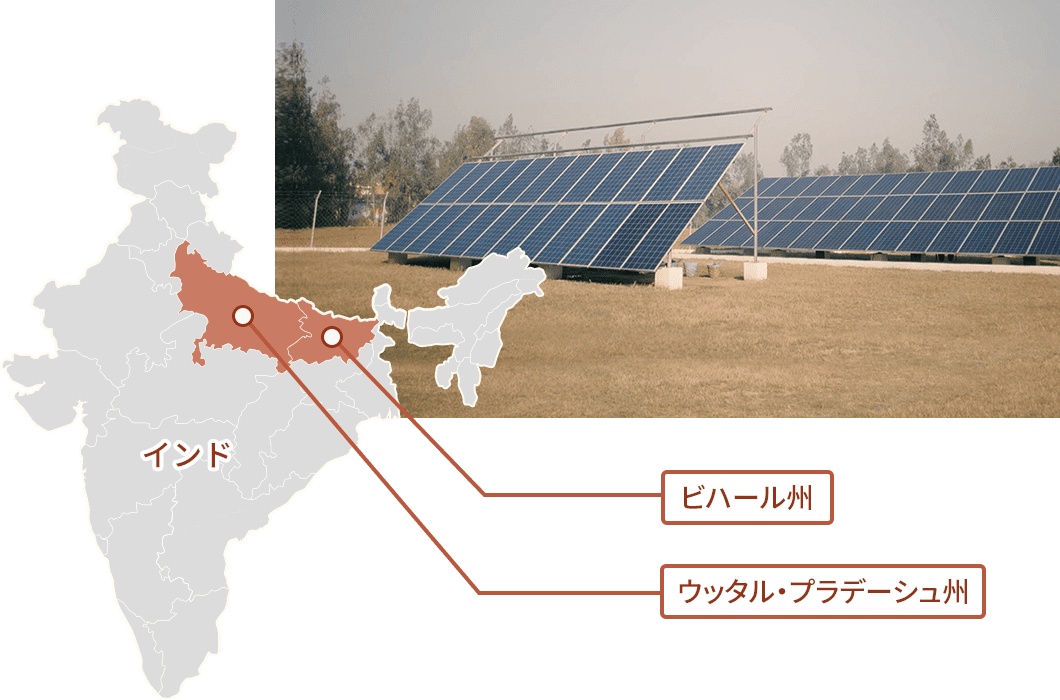

日本の8.7倍の

国土面積を持つ国、インド。

この国では、電気が安定して届かない地域が数多く残っています。

広い国だからこそ、

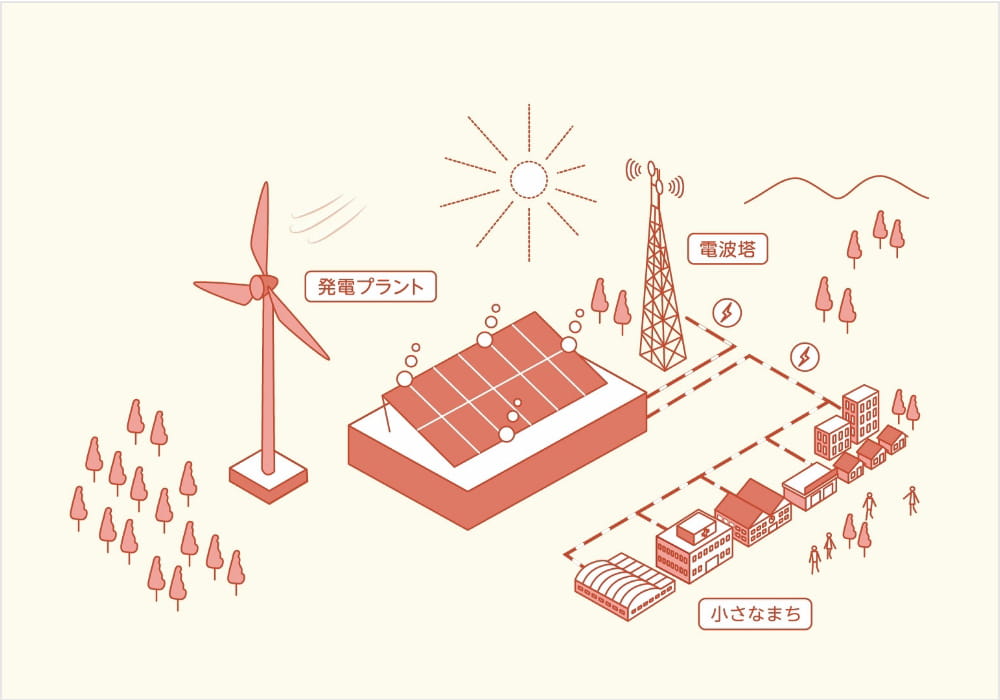

まちの一つ一つに小さな発電プラントをつくることはできないか。

そうすれば、より多くの人に

安定して電気のあるくらしを

届けることができる。

中部電力の挑戦は、

世界へと広がっています。

-

提供する発電プラントのイメージ インドですすめる分散型電源事業

中部電力は、2022年より、インドで分散型電源・グリッド※事業を展開するOMC Power(以下 OMC)に参画。OMCは、電気がまだ十分にない地域に対して、電気を安定的にお届けすることを使命にするインドの現地企業です。中部電力は、これまで培ってきた送配電・発電設備の運転や保守の技術を活用することで、OMCのプロジェクトに貢献しています。

※【分散型電源・グリッドとは?】

中部電力のグローバル事業

既存の大規模な送電系統に接続せずに、独自で発電から送電・配電までをおこなう、小規模な発電設備と送配電設備の総称 -

OMCはインド北部のウッタル・プラデーシュ州、ビハール州に、350箇所の発電プラントを設置。太陽光や風力で発電したCO2フリーの電気は、近隣の家庭やお店、電波塔など、地域コミュニティにお届け。その土地でつくった電気を、その地域内でつかう電気の「地産地消」も実現しています。今後は、電気のあるくらしをより多くの人に届けるため、2030年までにインド国内において5000箇所の発電プラントを設置することを目標にしています。

その他の動画

-

「バイク屋篇」

-

「そのまちに、小さな発電所ができた篇」

再生可能エネルギーを「つくる」。

それを地元で「つかう」。

それが、また新しい

再生可能エネルギーを

「ふやす」きっかけになる。

そんなサイクルを生み出す

“地産地消の電気”に、

中部電力は挑戦しています。

ミライズGreenでんき

「脱炭素化社会の実現のために私たちは何ができるのだろう?」「自分たちのつかう電気をCO2フリーの電気にできないかな?」「地元でつくられた電気を使いたい!」そんなお客さまからのお声を受けて「ミライズGreenでんき」ができました。いただいた電気料金の一部は再エネの普及拡大に活用。お客さまと一緒に、地域の脱炭素化を進めていく取り組みです。

法人のお客さま|Green化個人のお客さま|CO2フリーメニュー

風力発電を増やす手段のひとつとして、

海の上に設置するという

方法があります。

でも「浮かぶ風力発電」は

風や波に揺れ、

その揺れが発電量を落としてしまう。

海に浮かべても効率よく

発電できる方法はないだろうか?

その答えを探す研究開発に、

中部電力は挑戦しています。

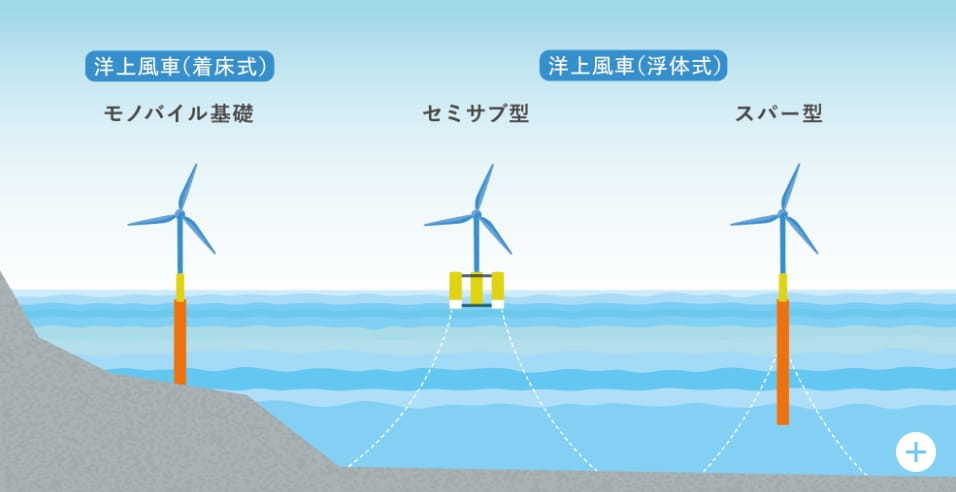

浮体式洋上風力 とは?

洋上風力発電には、風車の基礎を海底に固定する「着床式」と、海上に風車を浮かべる「浮体式」の2種類あります。遠浅の海が少ない日本では、深い海に設置できる浮体式洋上風力の導入ポテンシャルが高く、脱炭素化の切り札として注目を集めています。

環境省「浮体式洋上風力発電による脱炭素化ビジネス促進事業」

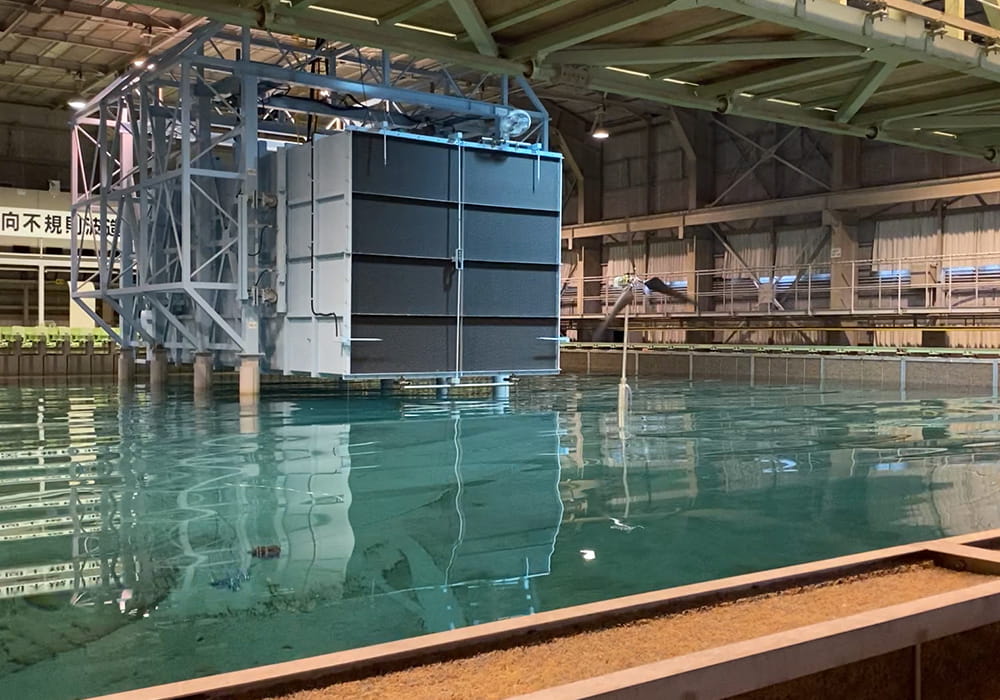

浮体式洋上風車の

模型実験

中部電力の技術研究所では深さ3m・幅30mからなる大型のプールと波や風を起こす装置を設置し、浮体式洋上風力の発電システム実験をおこなっています。風や波に対してどのように風車を制御すれば効率良く発電できるのか?実験を繰り返しながら、日本のあらゆる洋上で浮体式洋上風力発電を導入できる仕組みづくりを目指しています。

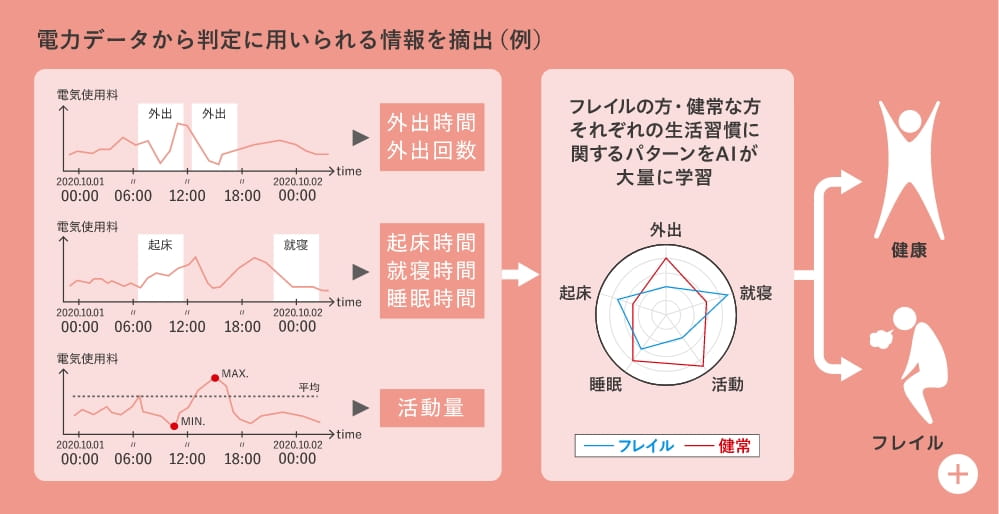

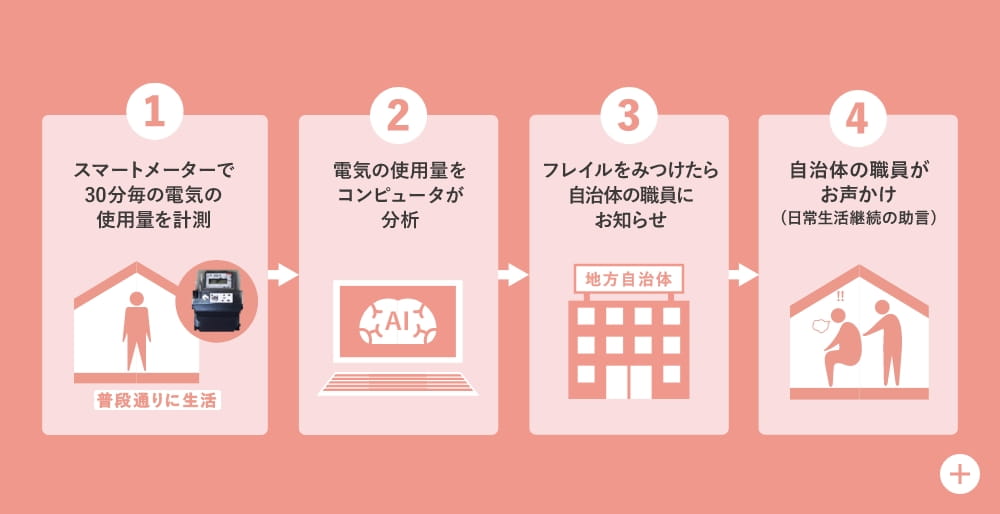

中部電力は、電気の使用量から

AIで「フレイル」を検知して、

高齢者の介護予防をお手伝いする

実証実験をおこなっています。

長く、健康でくらせる社会を

つくりたい。

中部電力の挑戦のひとつです。

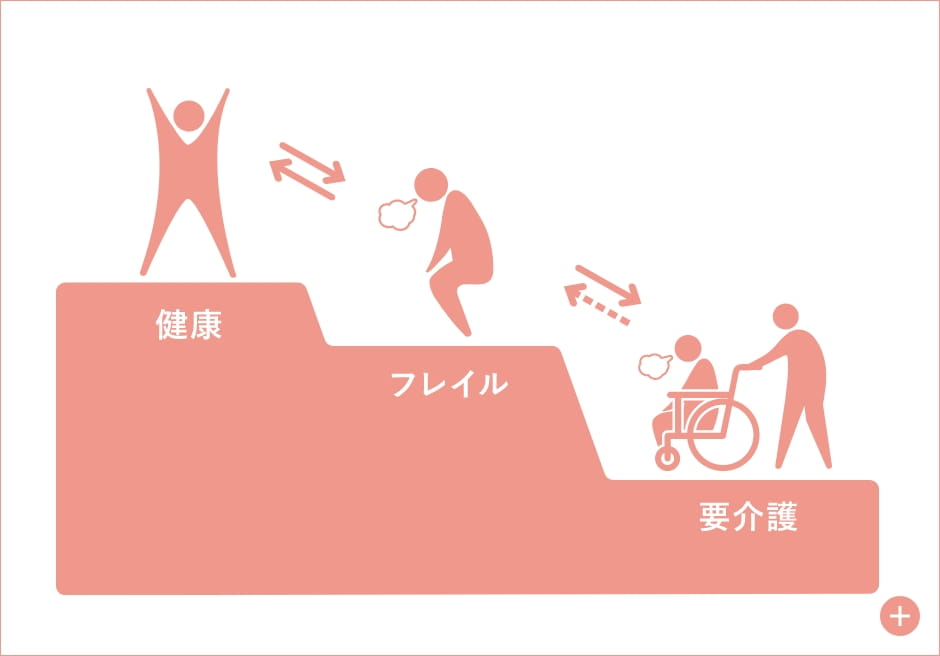

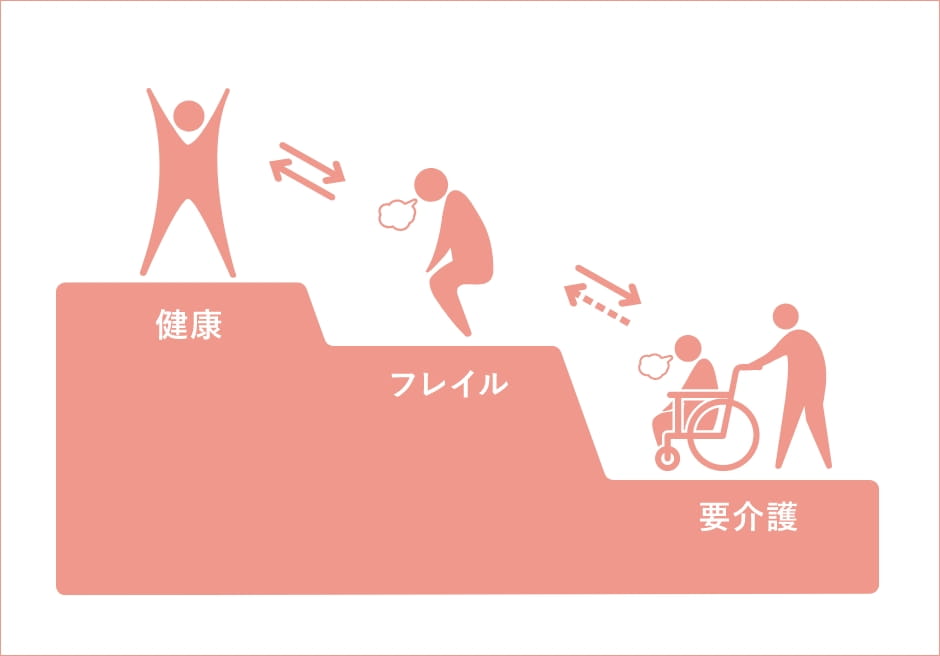

フレイルとは?

「フレイル」とは、日本老年医学会が2014年に提唱した概念で「Frailty(虚弱)」を語源としてつくられた言葉です。要介護でない、しかし、健康でもない、その中間に位置するのがフレイル。身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のことを指します。フレイルは早く気づいて適切に対処することで、健康な状態への回復が見込まれます。そのため、近年、健康寿命を延ばす取り組みの中で注目を集めています。一方、フレイルになると自宅に閉じこもりがちになるため、早期に発見したり、働きかけたりすることが難しいことが課題です。

-

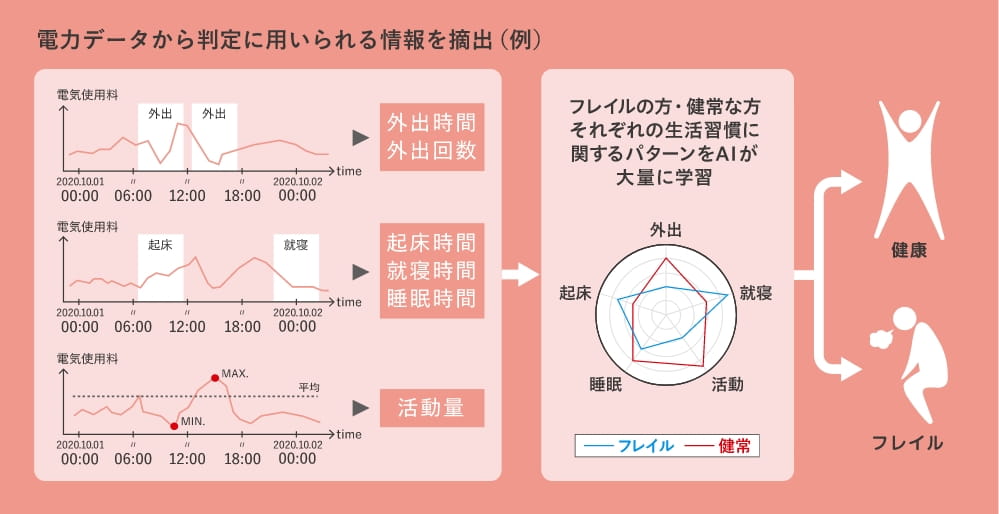

電力データとAIによる

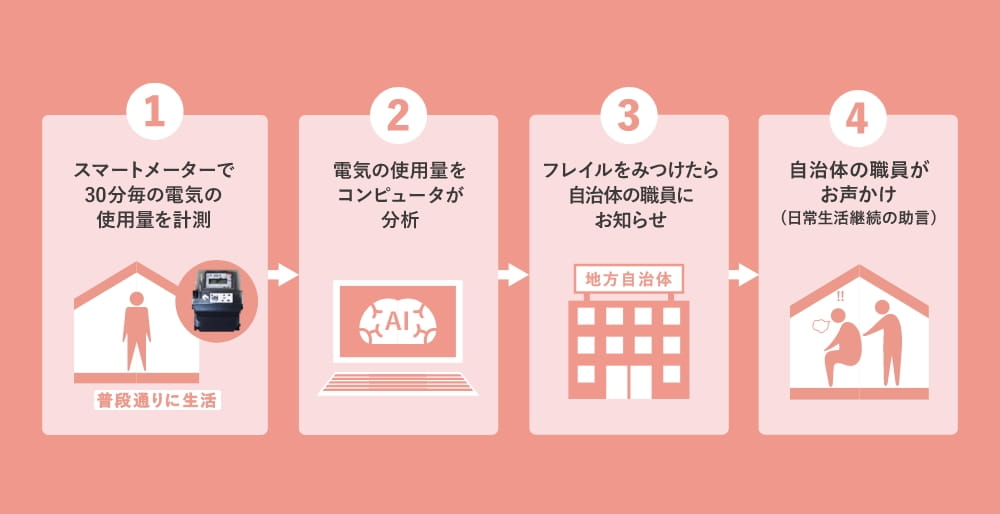

フレイル検知当社では産官学連携で、自宅に閉じこもりがちになった高齢者の中から、フレイルになった方を発見するため、2020年より三重県東員町にて電力データからフレイルを検知するAIの開発を開始。また、2022年5月からは、そこで開発したAIにより検知したフレイル情報が、自治体の介護予防事業のお役に立てることを検証するため、長野県松本市での実証をおこなってきました。

-

具体的には、ひとり暮らしの高齢者を対象に、本人の同意のもと各世帯のスマートメーターから電力データを取得し、そこで暮らす高齢者のフレイルの予兆を検知したら自治体に通知。通知を受けた自治体の専門職員は、フレイルの予兆が検知された高齢者に助言や声掛けをおこないます。これまでの取り組みにより、フレイルリスクの高い方を早期に発見することができ、自治体の介護予防事業における有効性が認められました。現在は、全国の自治体を対象にサービスの提供・拡大に取り組んでいます。

自治体向けフレイル検知サービス「eフレイルナビ」

を提供開始

「電気がたくさん来るようになって、夜10時まで営業できるよ」

「この仕事は楽しいよ。お客さんも喜んでくれるし、お金も稼げるからね。

たくさん働いて、家族にもっとよくしてあげたいね」

マヘンドラ・サリヴァスタヴァさん

(30歳・理容師)

「電気が好き。

夜も勉強できるから」

「勉強は楽しいし、学校も好き。

電気がきてから、夜に宿題もできるようになったんだ。

将来はお医者さんになりたいの」

アノスカさん

(10歳・小学生)