安全と健康への取り組み

健康経営の推進

健康経営に取り組む意義

中部電力グループは「中部電力グループ安全健康基本方針」に基づき、健康経営に取り組んでいます。健康経営は従業員の健康増進の取り組みが、従業員の活力や生産性を向上させ、将来的に企業の価値向上につながるという考えのもと、従業員の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に実践することです。中部電力グループで働く全ての従業員が健康でいきいきと働くことができるよう引き続き環境を整備していきます。

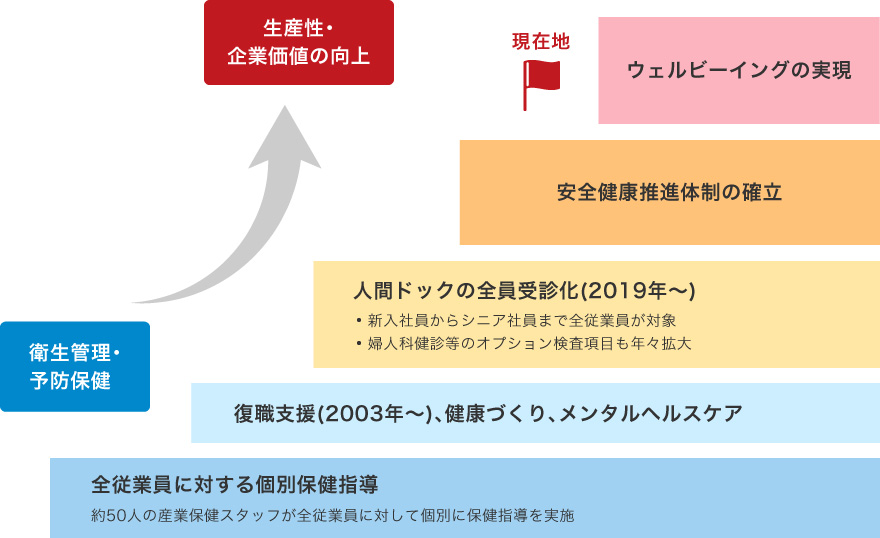

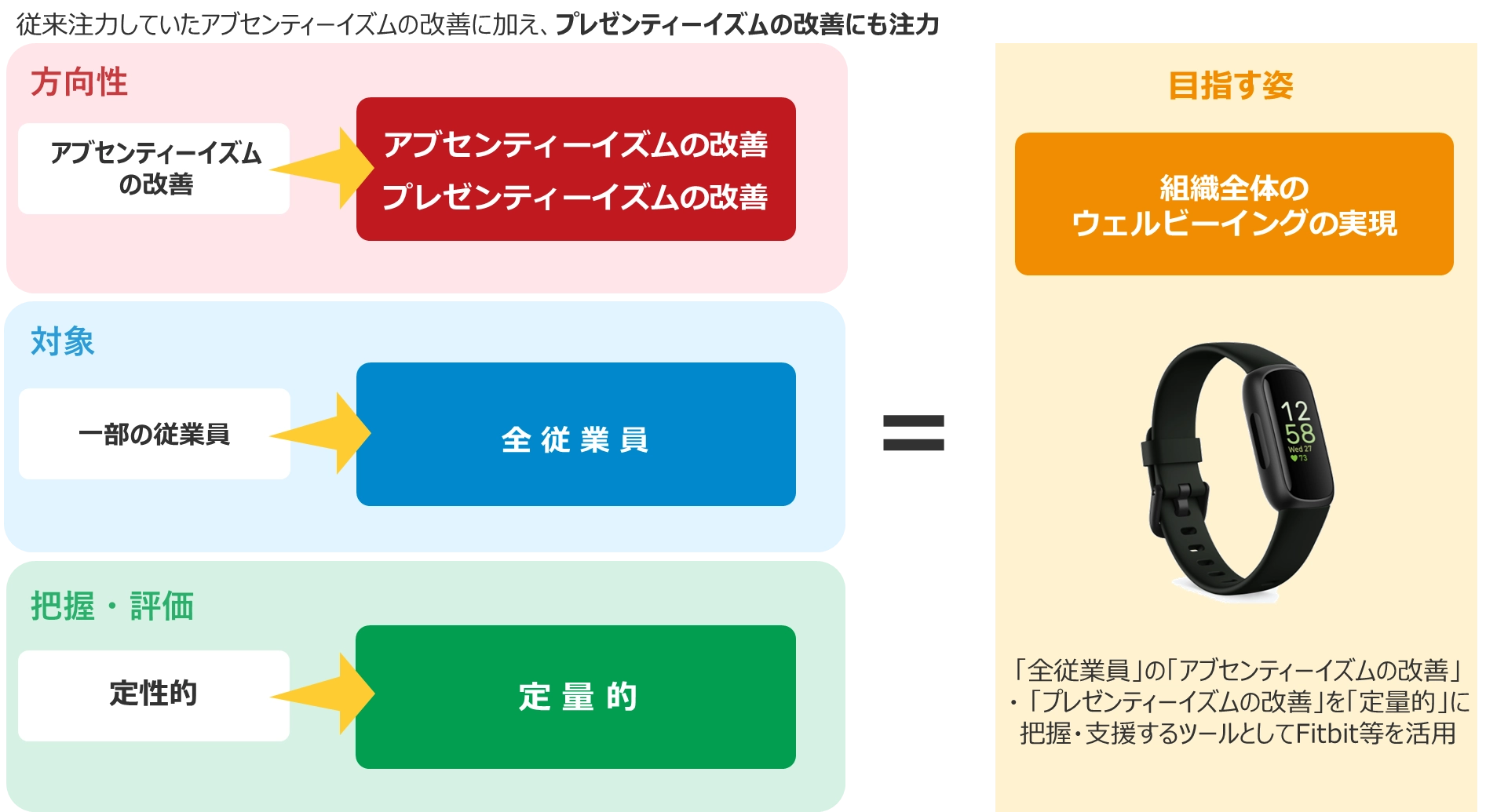

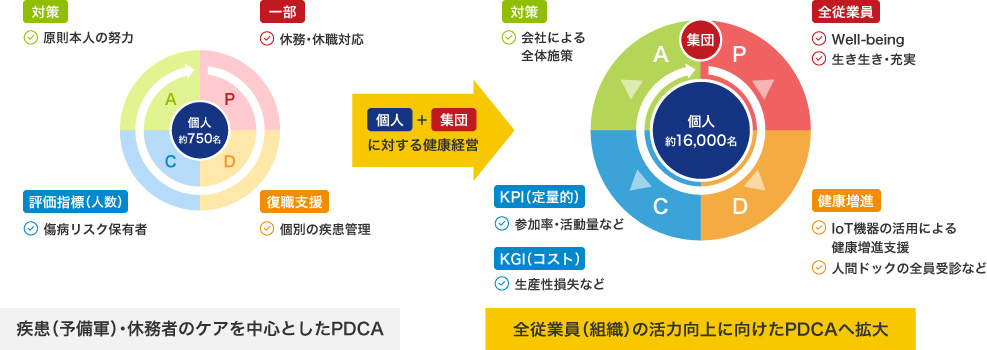

ウェルビーイングの実現に向けた健康経営の方向性

これまでの取り組み

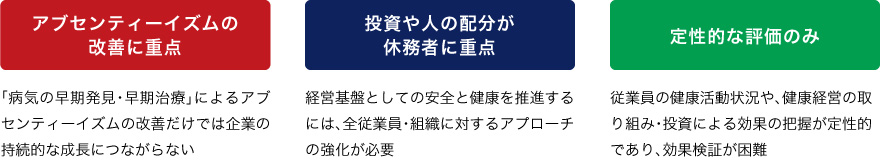

今後の課題

これまでの健康経営の課題

健康経営の転換

当社が目指す健康経営

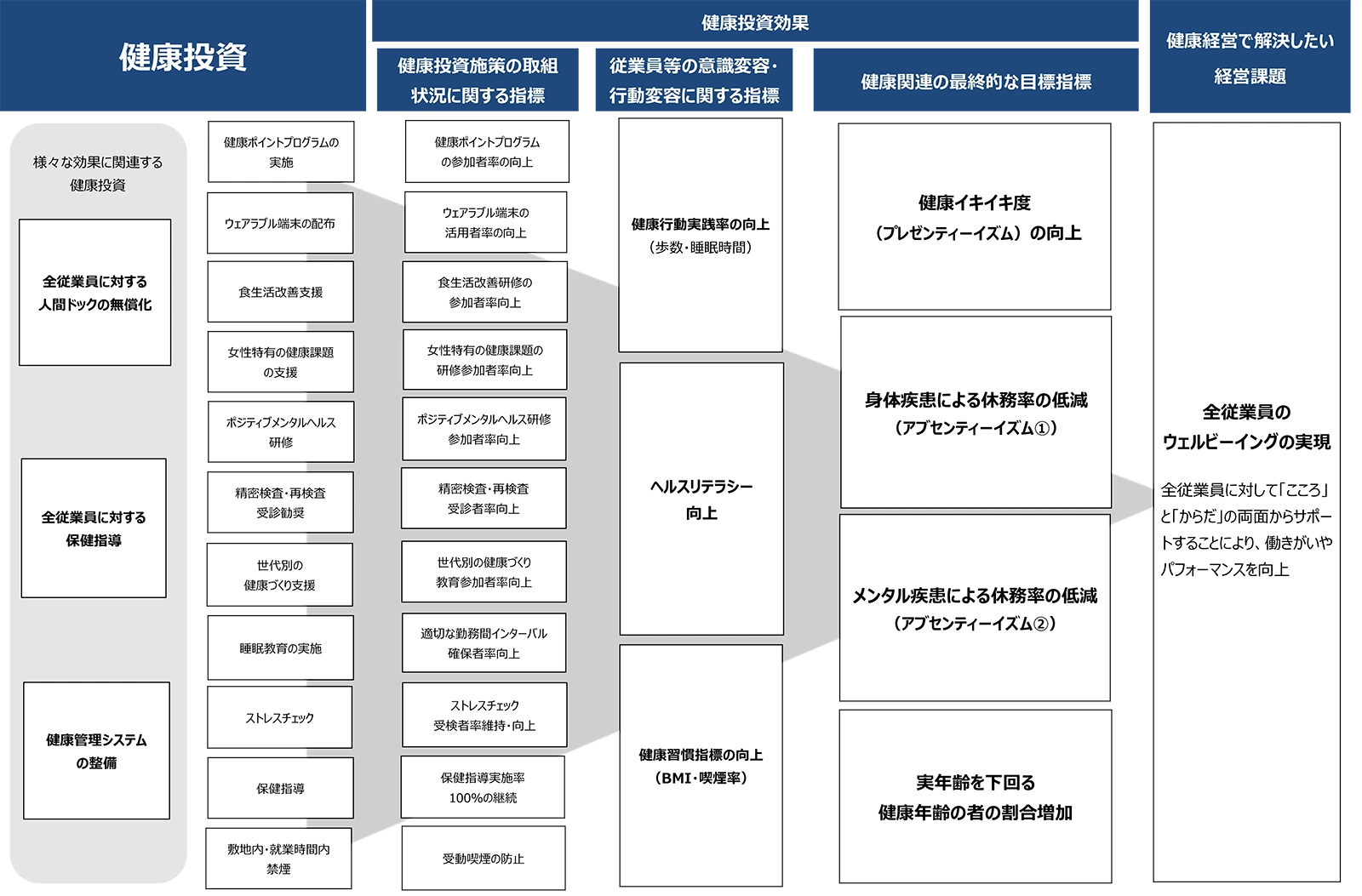

健康経営戦略マップ

具体的な取り組み

からだの健康

1. 人間ドック無償化

当社は、2019年度に従業員全員が自己負担なく人間ドックを受診できる環境を整備しました。((注)中部電力3社全体で年間約3億円負担))人間ドックは定期健康診断と比較して検査項目が豊富であり、さらに自己負担のないオプション項目も充実させることで、従業員の健康状態をきめ細かに把握することができるようになりました。一方で、精密検査・再検査や治療が必要な従業員に対するサポートを充実させるための取り組みもおこなっています。

2. 全従業員への保健指導

毎年、定期健康診断後に、産業医・保健師が全ての従業員に対し、個別に保健指導を実施しています。

現状の健診結果についての指導だけでなく、生活習慣を見直すことで予防できる疾患への気づきも促し、生涯にわたり健康であり続けるための長期的視点に立ったアドバイスをしています。

2024年度には、従業員への保健指導内容を標準化することで、保健指導の高度化と効率化を実現しました。

3. Fitbit・Inbody®を活用した健康づくり

従業員一人ひとりの健康増進に向けた行動変容および運動習慣の定着化を支援するため、希望者に対し、自らの歩数や睡眠時間といった生活習慣データが可視化されるウェアラブル端末を配布いたしました。配布した端末を活用した健康増進イベント「健康ポイントプログラム」を年14回企画開催することで健康活動の定着を支援していきます。2024年度には健康ポイントプログラムの参加者率が85%を超えました。

また、Inbody®を社内7箇所の健康管理室に配置し、自身の体の状態を数値化することでより効果的な保健指導につなげています。

保健指導

4. 世代別の健康づくり支援

- 若年層の健康づくり

労働生産性の向上と将来の生活習慣病予防を目的として、入社早期から健康的な生活習慣を習得してもらうための取り組みを進めています。具体的には、入社2年目までに開催される人事部門主催の研修(計3回)と同調して「運動・食事・睡眠」に関する教育をおこないます。運動実践、ヘルシーメニューの提供、ウェアラブル端末の活用方法の紹介など、無理なく楽しみながら健康的な生活習慣を習得してもらえるよう工夫しています。

また、40歳未満で一定の基準に該当する従業員を対象として、管理栄養士や運動指導士による健康教育もおこなっています。

- 中高年層の健康づくり

40歳以上の偶数年齢の従業員に対し、自身の体力を把握することで自身の筋力や持久力の現状を把握し、生活習慣の見直しや運動習慣の定着に繋げていただくため、「簡易体力測定」や「フィットネスジムトレーナーによるオンラインフィットネス講座」を毎年開催しており、年間で約3,800人が参加しています。

外部のフィットネス専門会社によるオンラインフィットネス講座

- 運動習慣の重要性や効果的なトレーニングのポイントに関する講義

- 肩こりや腰痛の予防・改善に効果的なストレッチ・トレーニングの実践

- 筋肉を効率よくつけるための食事指導

こころの健康

1. メンタルヘルス対策

- メンタルヘルスケア(1次予防~3次予防)

新入社員から管理職まで各種階層別に時期を捉えた研修・教育を実施し、基礎知識とセルフケアの習得につなげています。ストレスチェックでは全ての従業員に対し受検勧奨を実施するとともに、集団分析結果のフィードバックをおこない職場環境の改善に活用しています。また、産業医・保健師・職場が連携し、メンタル疾患休務者の職場復帰・再発予防のための職場適応力回復支援制度・復職支援制度を運用しています。

- ポジティブメンタルヘルス(0次予防~1次予防)

個人も組織も幸せな状態「ウェルビーイング」を実現するため、ネガティブな感情を減らすだけでなく、意識してポジティブな感情を醸成するための施策としてポジティブ心理学に基づくポジティブメンタルヘルス施策を2023年から展開しています。

施策の展開にあたり、精神科医、公認心理師、保健師による専任チーム「C-POWERS」を結成し、管理職、新入社員を対象とした各階層別研修や、「認知行動モデル」、「心理的安全性」、「PERMA(パーマ)(注)」といった基本的な考え方を習得する全従業員対象の研修を開催しています。

(注)ポジティブ心理学におけるウェルビーイングの構成要素P(Positive emotion)、E(Engagement)、R(Relationship)、M(Meaning)、A(Accomplishment)

からだとこころの健康

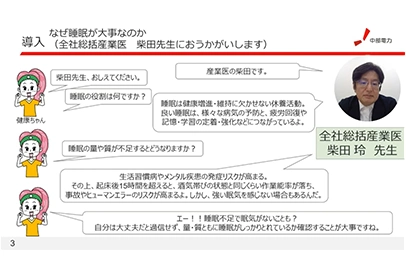

1. 睡眠支援施策の取り組み

「量・質ともに良い睡眠を取る」ことは、健康リスクの減少だけでなく、パフォーマンス向上や労働災害の防止にも大きく寄与することから、2022年度より従業員への睡眠支援をおこなっています。

- ウェアラブル端末を活用した、睡眠への興味関心の創出

- 睡眠に関する知識向上のための動画研修の開催

- 勤務間インターバルの努力目標の設定と達成に向けての啓発

- 睡眠ハイリスク者への産業保健スタッフによる面談

柳沢 正史氏による睡眠の重要性に関する講演

2. 女性特有の健康課題への対応

- ヘルスリテラシー向上のための動画研修

女性特有の健康課題への理解を深めるため、女性従業員および全管理職を対象に、女性特有の健康課題に関する動画研修を開催しています。 - 子宮頸がん検診および乳がん検診の無償化

婦人科がんの早期発見のため、人間ドックオプションの子宮頸がんおよび乳がん検診を無償化しています。 - 月経用ナプキンの配置

女性従業員が安心して働くことのできる環境整備のため、一部の事業場において女性用トイレに月経用ナプキンを常備しています。 - 産業保健スタッフ向け研修会の開催

産業保健スキル向上を目的に、中部電力グループ会社の産業保健スタッフを対象に、女性の健康管理に必要な知識や最新の医療情報を共有する研修会を開催しています。

健康関連データ

| 掲載項目 | 単位 | 2023年実績 | 2024年度実績 | |

|---|---|---|---|---|

| 健康イキイキ度(プレゼンティーイズム)(注1) | % | 95.2 | 95.1 | |

| 傷病休務率(アブセンティーイズム)(注2) | % | 1.03 | 1.00 | |

| 傷病による休職者率(注3) | % | 0.8 | 1.4 | |

| エンゲージメントサーベイ(注4) | ランク |  |

BBB | A |

| 回答率 | % | 95.0 | 94.0 | |

| 定期健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | |

| 定期健康診断有所見率 | % | 72.7 | 71.7 | |

| 特定健康診査実施率 | % | 92.8 | 集計中 | |

| 特定保健指導実施率 | % | 74.6 | 集計中 | |

| 人間ドック後の精密検査・再検査受診率 | % | 96.1 | 97.8 | |

| 適正体重者率 | % | 68.2 | 68.1 | |

| ストレスチェック受検率 | % | 98.8 | 98.7 | |

| 高ストレス者率 | % | 4.8 | 5.3 | |

| メンタルヘルス教育の延べ参加者数 | 人 | 4,748 | 18,251 | |

| 健康イベントのコンテンツに対する満足度 | % | 88.6 | 88.6 | |

| 健康イベント「健康ポイントプログラム」参加者率 | % | 76.6 | 89.8 | |

| 健康関連アプリのインストール率 | % | 52.9 | 83.5 | |

| 運動習慣者の割合(注5) | % | 55.5 | 55.5 | |

| 飲酒習慣のある者の割合(注6) | % | 19.9 | 11.7 | |

| 喫煙率 | % | 19.5 | 19.2 | |

| 睡眠で休養が十分とれている者の割合 | % | 77.8 | 77.0 | |

| 女性の健康セミナー参加者数 | 人 | 4,288 | 6,621 | |

(注1)心身ともに万全な状態で働けている度合で100%が最良。WLQ-Jにて測定。2025年度はSPQにて測定。2023年14,005人(回答率:95.5%)2024年13,969人(回答率:96.0%)の回答を集計。

(注2)傷病による休務日数をもとに算出。

(注3)毎年度末時点での結果を記載。

(注4)(株)リンクアンドモチベーション社が提供するエンゲージメントサーベイ。2023年12月13,390人(回答率:95.0%)2024年12月13,121人(回答率:94.0%)の回答を集計。

(注5)週1回以上、30分以上の運動をする者の割合

(注6)飲酒頻度が「時々/毎日」かつ「1回あたりの飲酒量が2合以上」の者の割合

外部評価

健康経営度調査

主な外部評価やイニシアティブへの参加についての詳細は以下をご覧ください。