発電方式による分類

流れ込み式(自流式)

河川を流れる水を貯めることなく、そのまま発電に使用する方式です。この方式の発電所は出力の小さい発電所です。

調整池式

河川の流れをせき止めた規模の小さなダムに、夜間や週末の電力消費の少ない時に発電を控えて、河川の水を貯め込み、電力の消費量の増加に合わせて水量を調整しながら発電します。この方式の発電所は一日または数日間という短期間で水量を調整します。

貯水池式

調整池式より規模の大きなダムに、水量が豊富で電力の消費量が比較的少ない春・秋などに河川の水を貯め込み、電力が多く消費される夏・冬に発電します。この方式の発電所は年間を通じて水量を調節します。

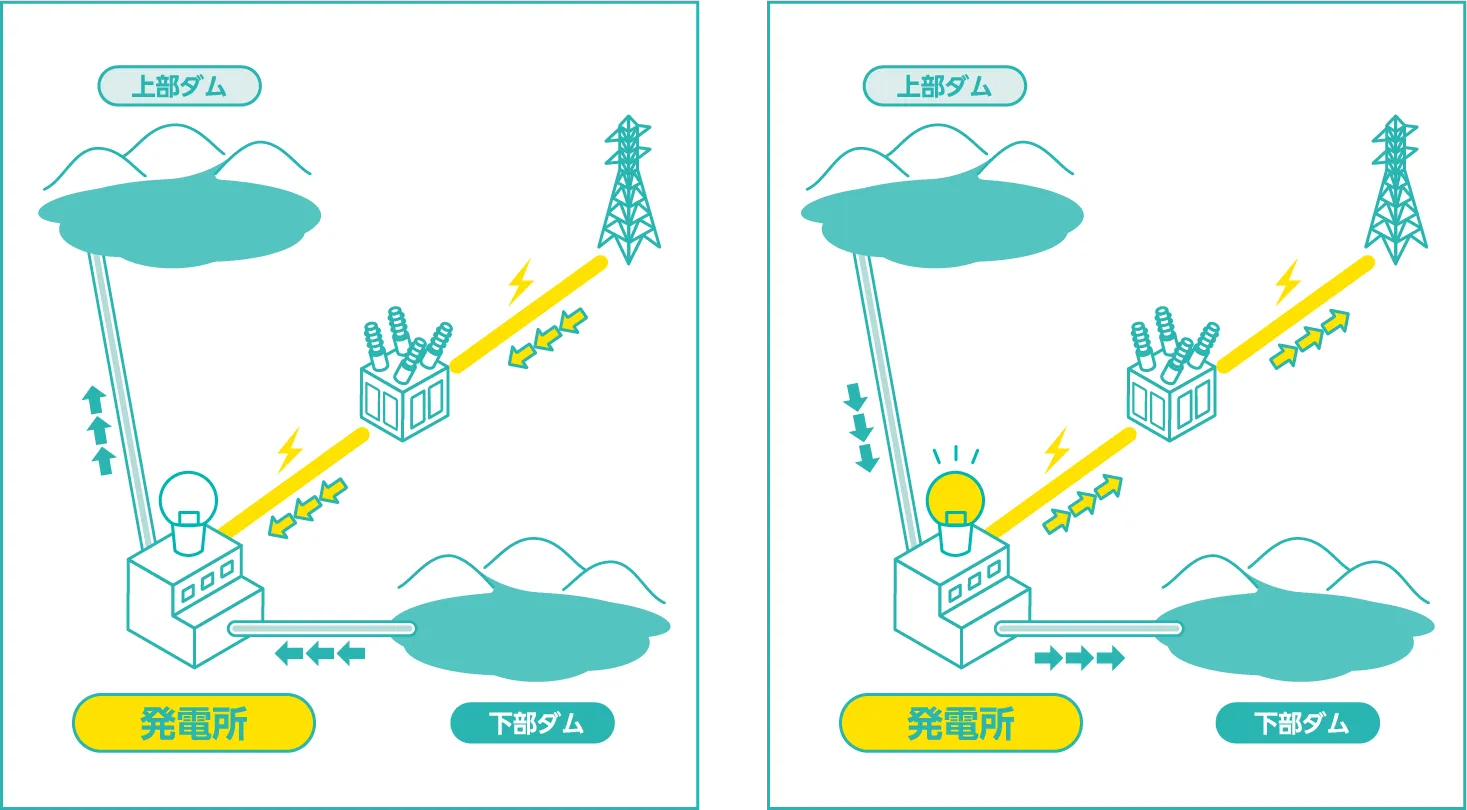

揚水式

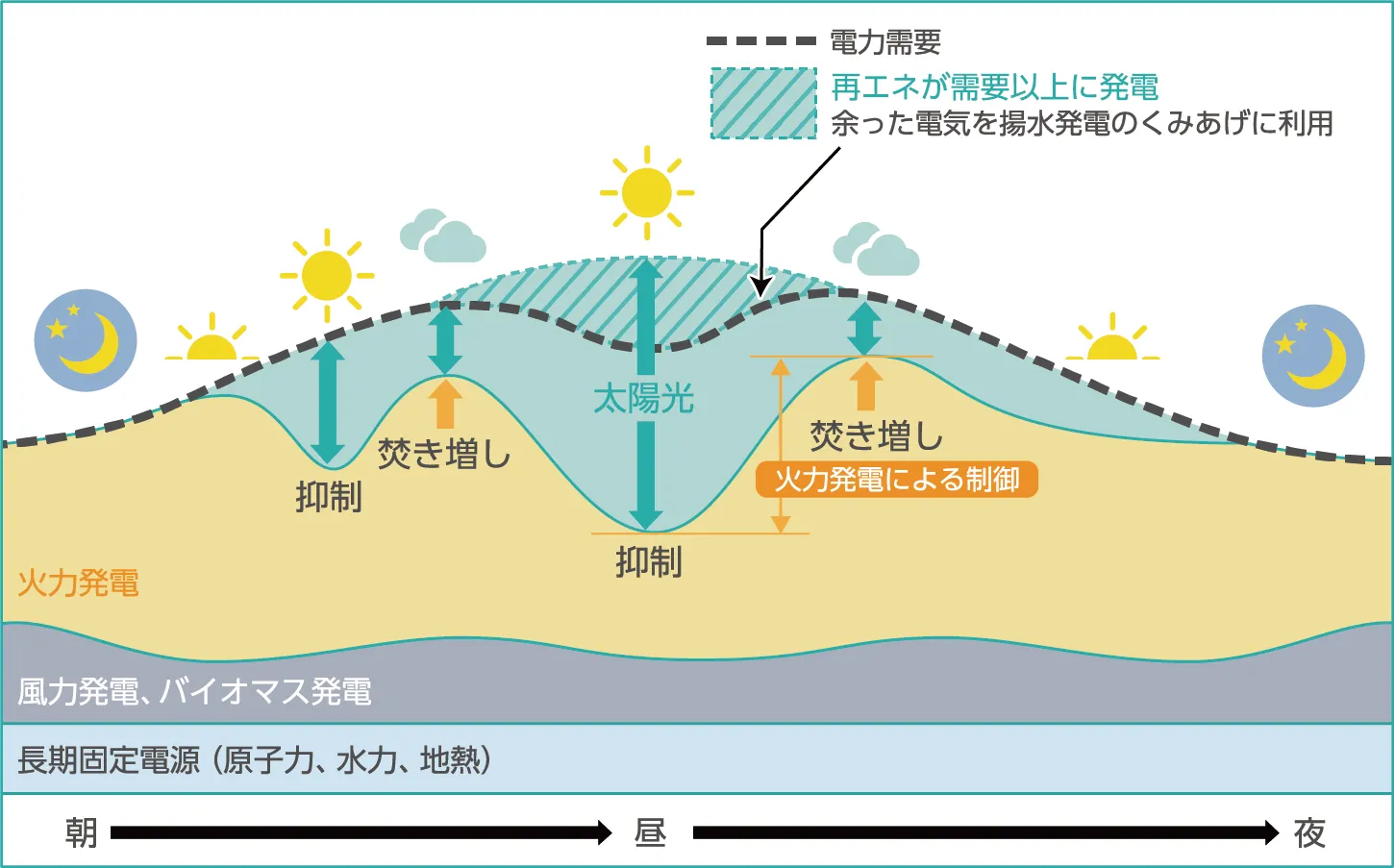

揚水発電は、発電所をはさんで河川の上部と下部にダムをつくって貯水し、下部のダムから電動ポンプで水をくみ上げ(揚水)、その水を落下させることで発電する方式です。素早く発電を開始できるうえ、きめ細かな発電量の調整がおこなえることから、電力の需要と供給のバランスを保つサポート役として重要な役割を果たしています。

これまでは、夜間の需要の少ない時間帯に水をくみ上げ、日中の電力需要が高まる時間帯に上部ダムの水を下部ダムに落として発電することで、電力供給を支えてきました。

近年は、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及拡大により、昼間に発電量が需要を上回ることも増加しています。そのため、余剰電力を活用して、ダムに水をくみあげておくことで、電力を「貯める」役割を担い、必要な時に発電することにより、電力の安定供給に寄与しています。

- エネこれ(資源エネルギー庁)をもとに作成

構造物による分類

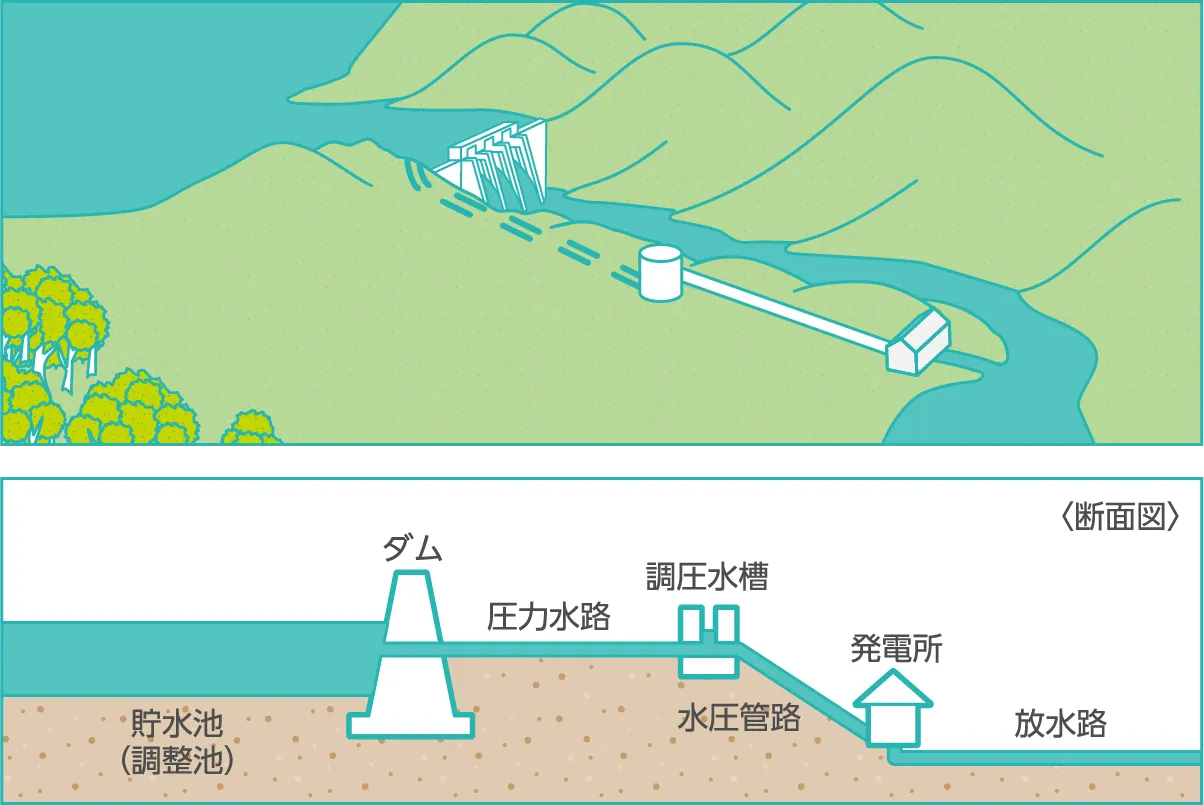

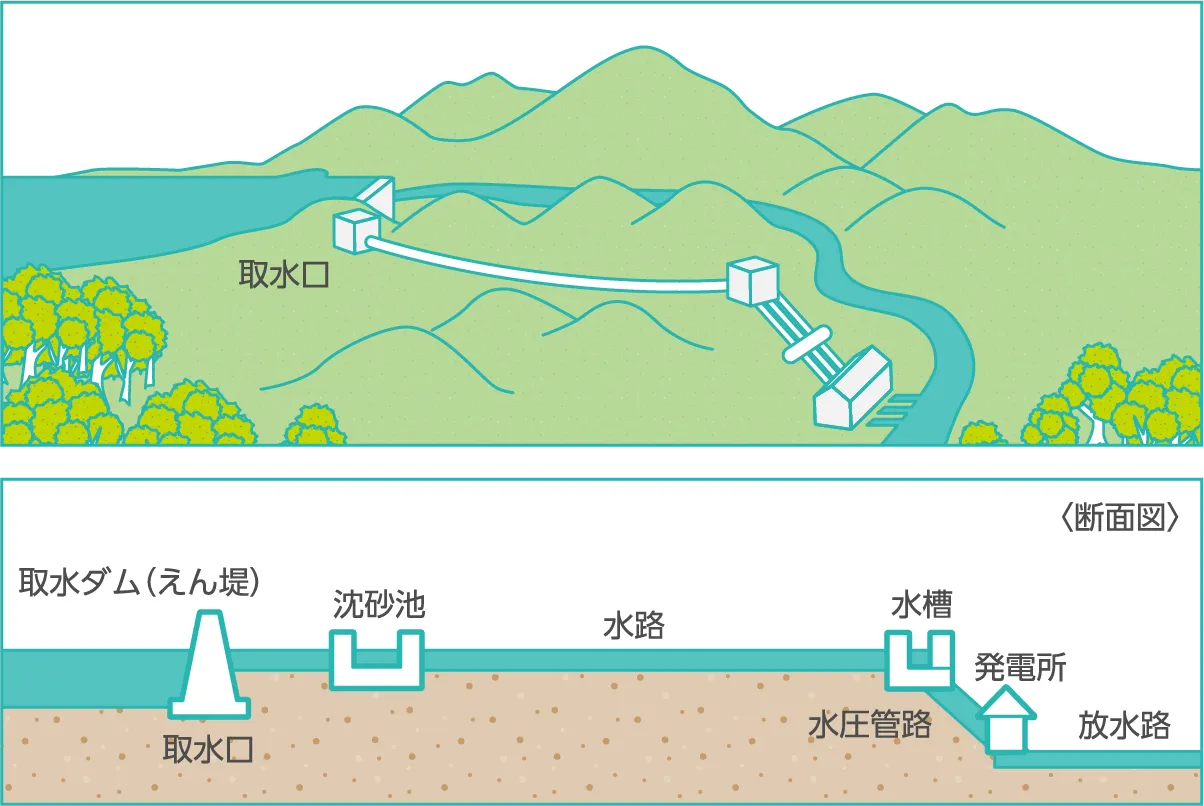

水路式

河川の上流にえん堤をつくって水を取り入れ、長い水路で適当な落差が得られるところまで水を導き、発電する方法です。

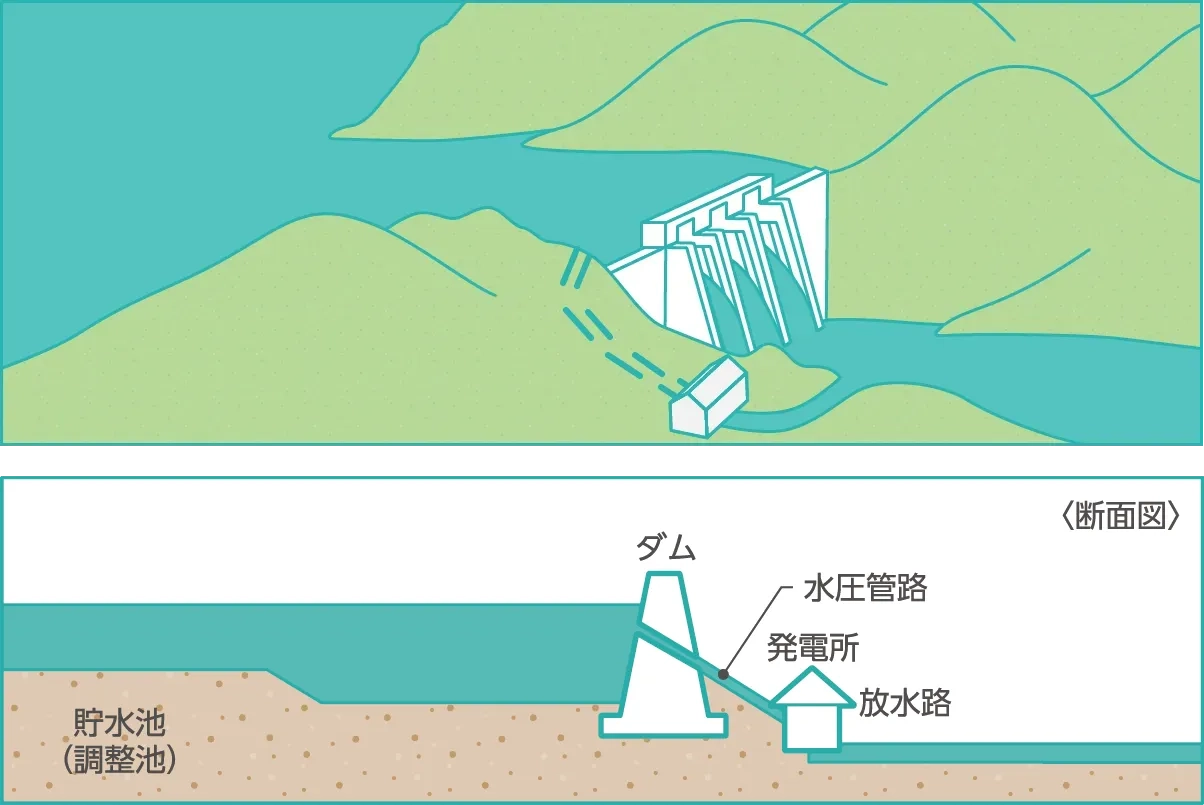

ダム式

川幅が狭く両岸の岩が高く切りたったような所にダムを築き、水をせき止めて人造湖(貯水池・調整池)を造り、その落差を利用して発電する方法です。

ダム水路式

ダム式と水路式を組み合わせた方式で、ダムで貯めた水を水路で下流に導き、落差を利用して発電する方法です。